赤穗城領地

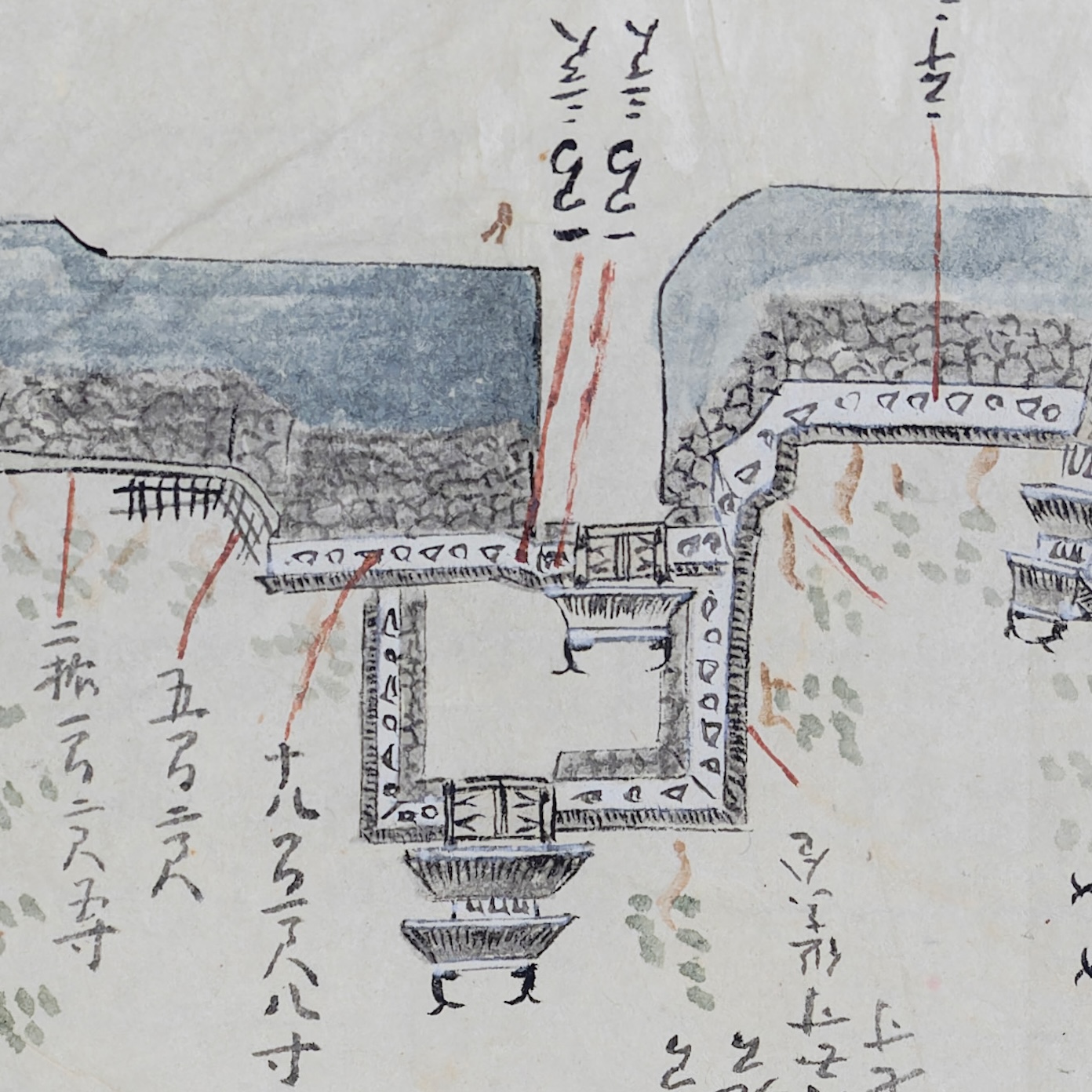

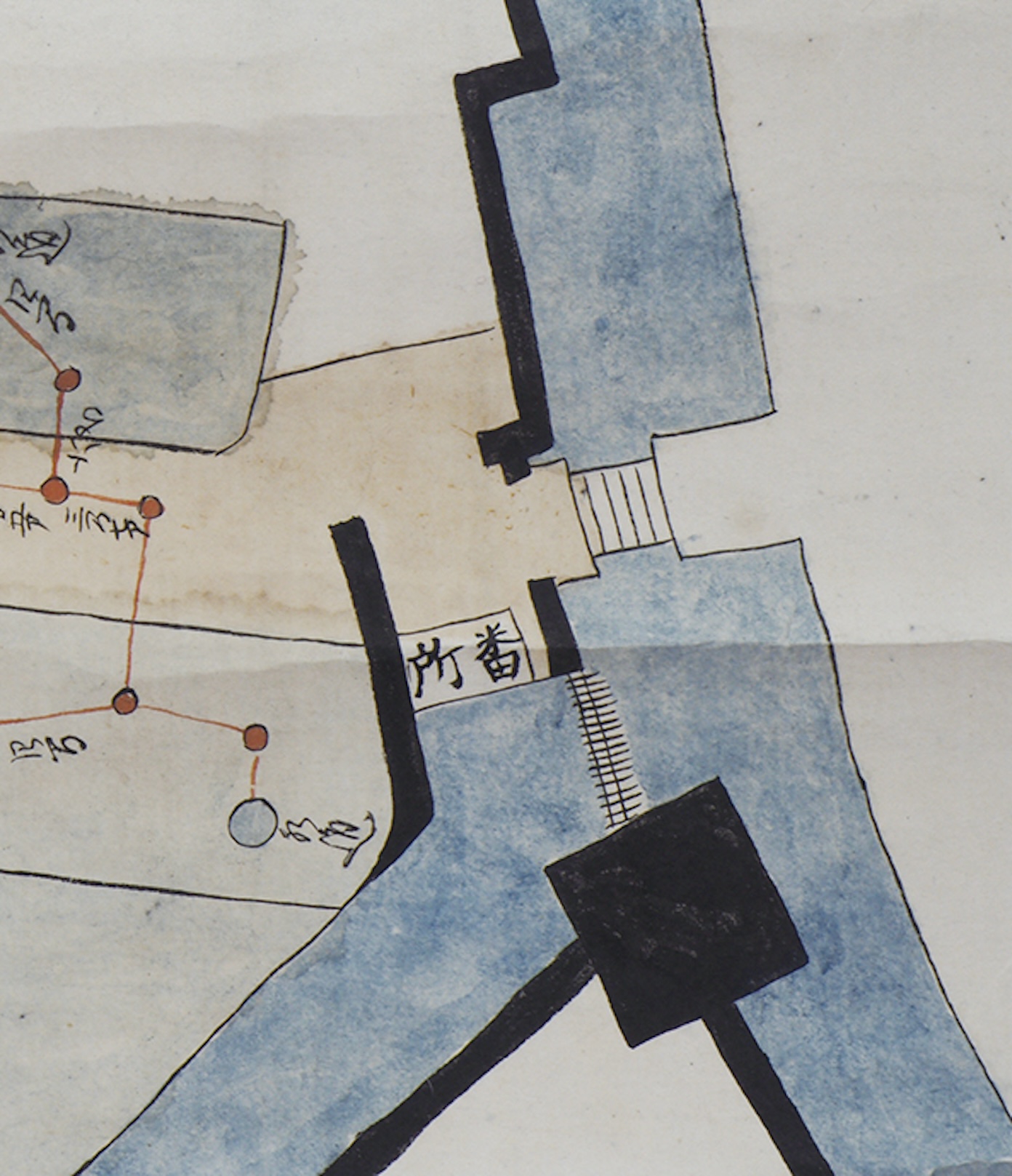

【播州赤穗加里屋城圖】從圖中可以看到門和石墻的形狀,並標注了規模和延伸。通過與類似繪圖進行比較,可以認為1間是以6尺5寸換算後記錄的,是目前描繪赤穗城的畫中是最古老的一張。

【播州赤穗加里屋城圖】從圖中可以看到門和石墻的形狀,並標注了規模和延伸。通過與類似繪圖進行比較,可以認為1間是以6尺5寸換算後記錄的,是目前描繪赤穗城的畫中是最古老的一張。

赤穂城的位置及其城墻曲輪的佈局

赤穗城位於熊見川三角洲的前端,是一座海城·平地城堡。東面是熊見川,南面和西面是瀨戶內海及灘塗。熊見川和灘塗是大型船隻無法進入的天然堡壘,而北面的城下町裡建有許多寺廟防御要地。

城堡的構造如下:建有藩邸和天守台的本丸、環繞本丸的二之丸(輪郭式)和附設在北面的三之丸(梯郭式)。雖然充分利用了自然地形,但城墻的佈局可以說是一種“變形輪廓式”設計,側重於北側的防御,而北側是城墻的弱點。

此外,還修建了10座樓台和12座城門作為重要的防御設施。其中8座樓台建於城堡的外緣,看上去十分宏偉。城內的主要通道大手門、二之丸門、本丸門均設有樓門,其他門大多為高麗門。

本丸

【赤穂城遺址本丸】本丸的石墻設計極其複雜,可以向任何方向發射側箭。雖然角樓只有一座,但四面都有枡形箭樓,起著類似的作用。

【赤穂城遺址本丸】本丸的石墻設計極其複雜,可以向任何方向發射側箭。雖然角樓只有一座,但四面都有枡形箭樓,起著類似的作用。

本丸的領地

第一眼,本丸的平面圖呈正方形,但仔細觀察後會發現,受軍事科學的影響具有非常複雜的形狀。其東北角有一座雙角樓,西、南、東三面有枡形箭樓,石墻以更複雜的方式彎曲、通過形成曲線形石墻能射出更多側箭。此外,從馬廄門到南面的枡形箭樓的石墻呈現出平緩的曲線。再往南,石墻的彎曲開始變少形成了略微銳角的轉角。這種赤穗獨有的城堡景觀深受人們的喜愛。

城門曾有3個:由樓門(一之門)和高麗門(二之門)組成的防守堅固的枡形結構的本丸門之外、還有作為通用口的廄口門(台所門)和用於緊急情況下的南側刎橋門。

【“赤穗城繪圖”中的本丸門枡形部分(青山久美子氏藏)】這一幅是描繪赤穗城最生動的繪圖。有2座門,第2座門為兩層的樓門。

【“赤穗城繪圖”中的本丸門枡形部分(青山久美子氏藏)】這一幅是描繪赤穗城最生動的繪圖。有2座門,第2座門為兩層的樓門。

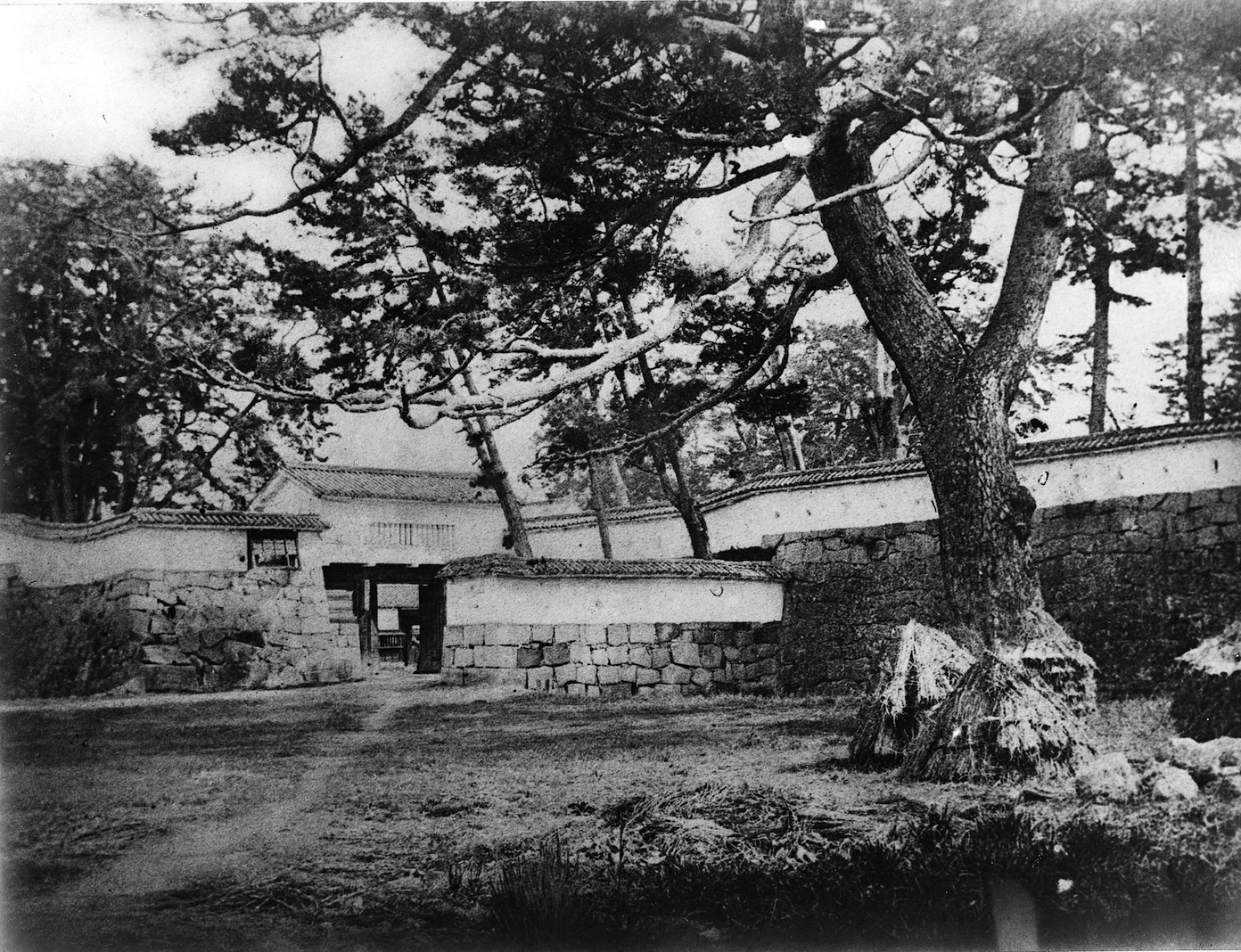

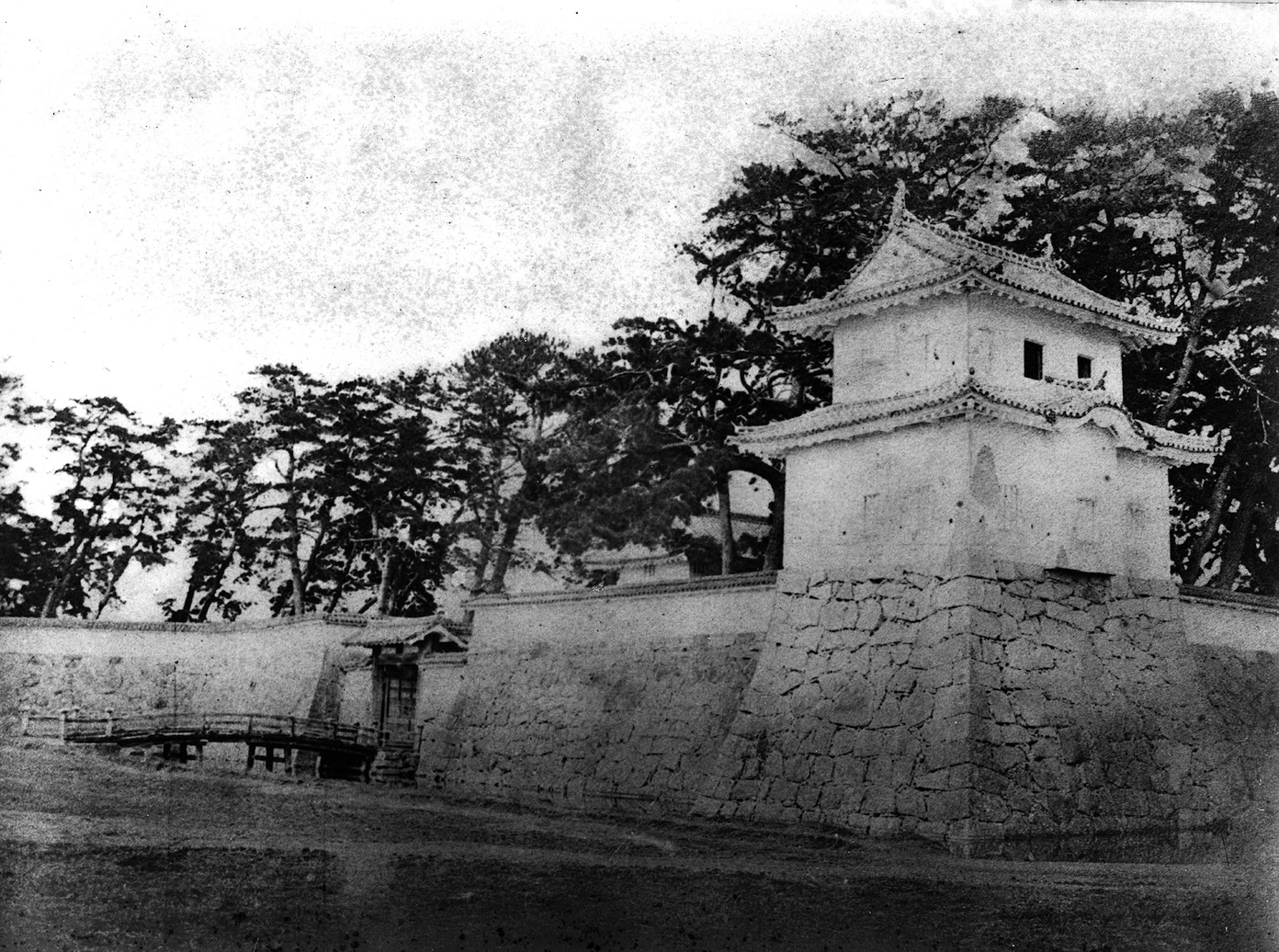

【赤穗城本丸門 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】上面的照片拍攝於19世紀70年代(明治10年)。右側的照片是當前的維護狀態。

【赤穗城本丸門 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】上面的照片拍攝於19世紀70年代(明治10年)。右側的照片是當前的維護狀態。

天守台

御殿的東南側建有天守台,東西8間、南北9間,高3丈1尺5寸(約9.5米)。

赤穂城沒有建傳統的天守。當時,登上天守台可以欣賞到從西到南寬闊的瀨戶內海、以及東邊的鹽田和北邊的城下町的景色。 二戰之前,建築的轉角處已倒塌,於昭和12年(1937年)得到修復,形成如今的形狀。

【本丸天守台】轉角部分雖然已修復,但建築其餘部分仍保留著原貌。

【本丸天守台】轉角部分雖然已修復,但建築其餘部分仍保留著原貌。

藩主御殿

藩主御殿佔據了本丸的大部分空間。根據元祿14年(1701年)記錄赤穂城狀態的《赤穂城本丸指圖》(下圖)來看,它佔據了本丸面積的三分之一以上,除此之外還建有三棟建築。 藩主御殿分為處理公務的“表”、藩主居住的“中奧”、以及藩主的家人和妃嬪、侍女居住的“奧”。

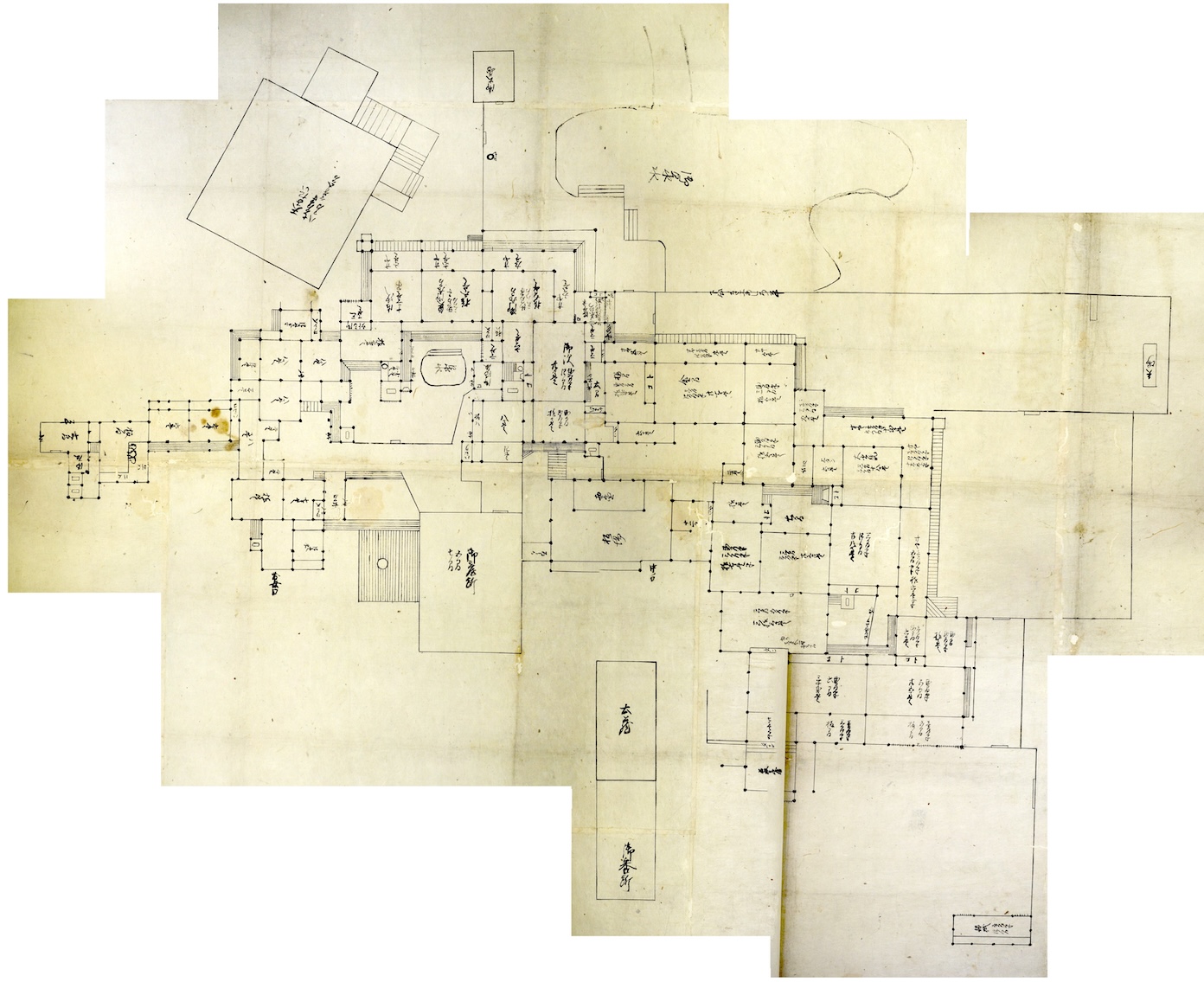

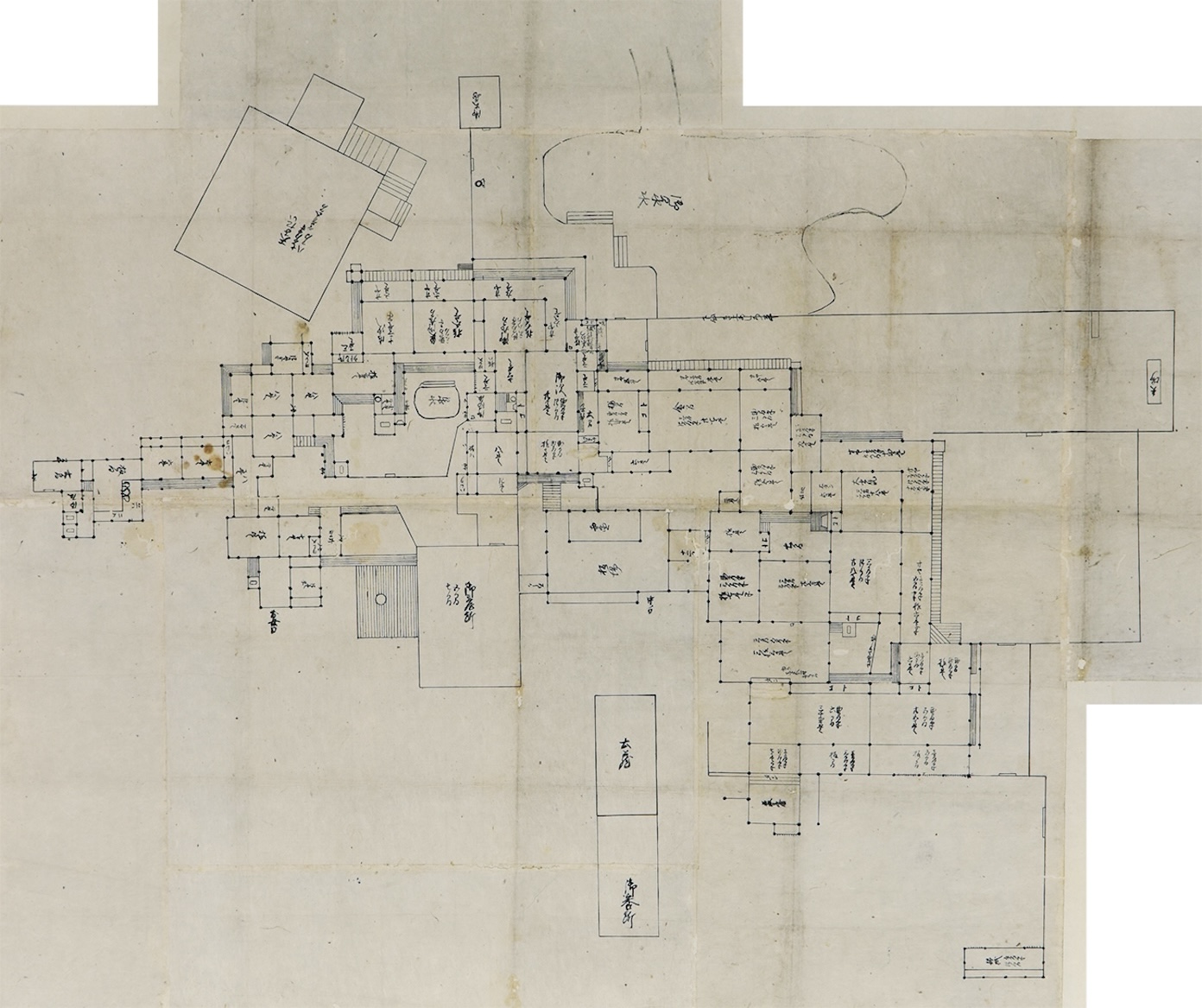

【赤穗城本丸指圖(龍野市立龍野歷史文化資料館所藏)】元祿14年(1701年)赤穗城移交之際,龍野藩脇阪家族繪製了此圖,其中詳細描述了本丸內建築的佈局。下為北。

【赤穗城本丸指圖(龍野市立龍野歷史文化資料館所藏)】元祿14年(1701年)赤穗城移交之際,龍野藩脇阪家族繪製了此圖,其中詳細描述了本丸內建築的佈局。下為北。

【赤穗城本丸御殿佈局圖(赤穗市立歷史博物館藏)】江戶時代晚期的本丸御殿平面圖。于文久元年(1861年)重建,跟元祿時代的御殿圖相比規模有所縮小,但一些建築物仍然被保留下來。

【赤穗城本丸御殿佈局圖(赤穗市立歷史博物館藏)】江戶時代晚期的本丸御殿平面圖。于文久元年(1861年)重建,跟元祿時代的御殿圖相比規模有所縮小,但一些建築物仍然被保留下來。

本丸遺址的挖覺調查

直到昭和56年(1981年),兵庫縣立赤穗高中建於赤穗城遺址內,本丸遺址上建樂校舍,二之丸遺址上是運動場。因此,在校舍搬遷後,才開始對本丸遺址進行了全面調查。

【昭和50年(1975年)的赤穗城遺址】本丸內建有兵庫縣立赤穗高中,二之丸則被用作運動場等。當時,城堡內仍保留著許多民宅。

【昭和50年(1975年)的赤穗城遺址】本丸內建有兵庫縣立赤穗高中,二之丸則被用作運動場等。當時,城堡內仍保留著許多民宅。

【赤穗城本丸遺址挖掘調查】御殿中央部分的遺跡大部分已不復存在,但沒有建赤穗高中校舍的區域,原來的基石和其他建築物保存完好。

【赤穗城本丸遺址挖掘調查】御殿中央部分的遺跡大部分已不復存在,但沒有建赤穗高中校舍的區域,原來的基石和其他建築物保存完好。

挖掘調查從昭和58年(1983年)開始,一直持續到平成13年(2001年)廄口門建成,但在校舍區域內發現的藩主御殿遺跡並不多。

不過,當時低於地面的庭園池塘、天守台北側等部分遺跡仍保存完好,取得了很好的成果。目前,藩主御殿的佈局以原尺寸展示。榻榻米和木地板房均為忠實再現。只要站上去就能親身感受到其規模。

【復原本丸藩主御殿佈局】根據圖紙,按照實物大小復原了每張榻榻米和每塊木板,讓參觀者能感受到這裡的規模。

【復原本丸藩主御殿佈局】根據圖紙,按照實物大小復原了每張榻榻米和每塊木板,讓參觀者能感受到這裡的規模。

本丸庭園

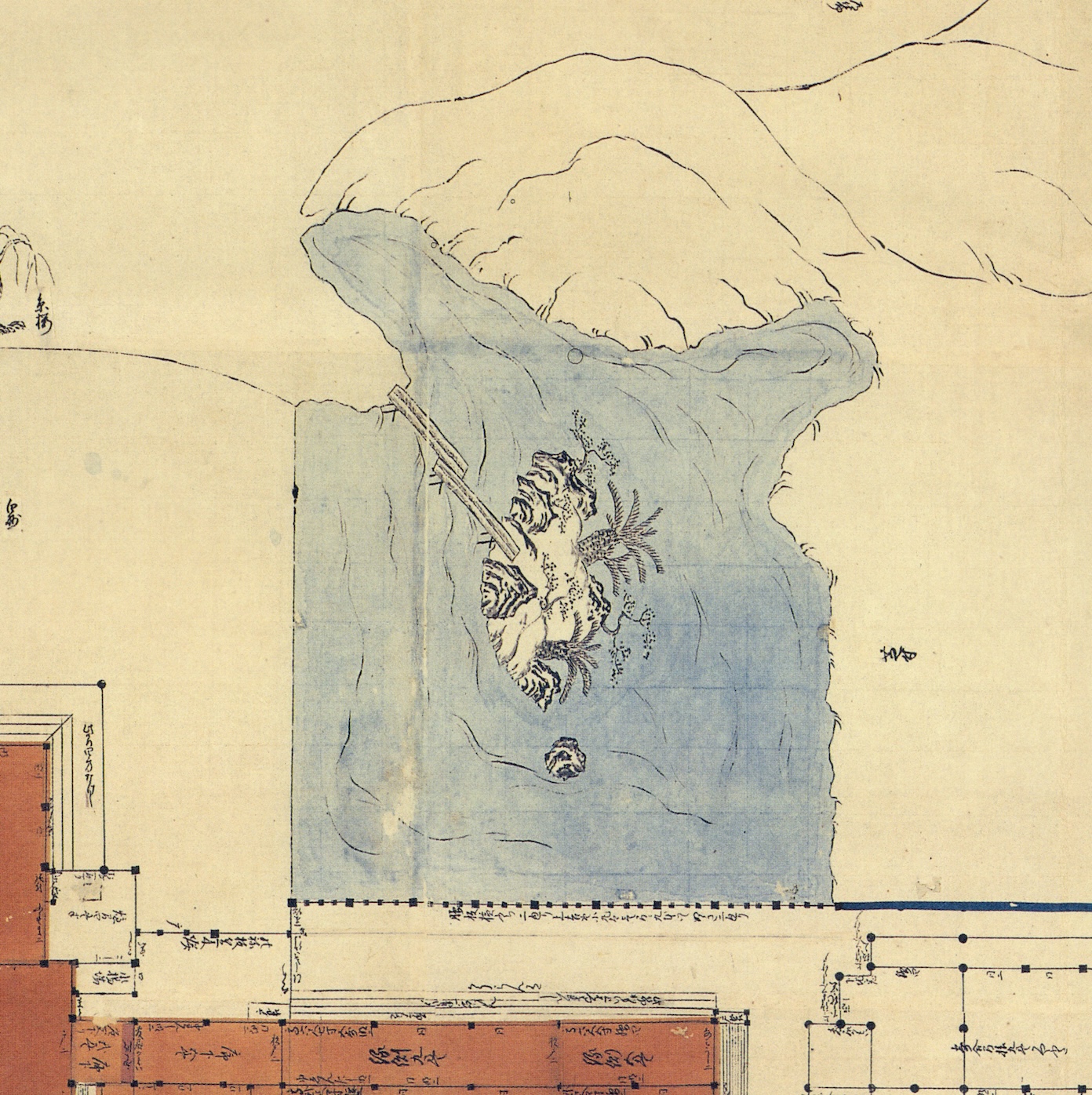

朝向藩主御殿的南側修建了庭園和大池塘。圖紙中顯示,這個方形池塘原本有兩個進水口,中央還有一個種植了鐵樹的中島。庭園四周鋪上了白沙,但只能從正北的藩主的謁見廳透過格子才能看到。是考慮了從藩主客廳的視野而設計的,由此可見這裡是為了供藩主欣賞而建造的。 通過圖紙和挖掘判斷出,大池塘在淺野家族滅亡後的森家族時代經過整修,變成了一個有四個進水口的池塘。目前,此遺址正在利用挖掘過程中發現的遺跡,以同時展現兩個時期的方式進行修建。

幕府末期的圖紙中也描繪了中奧坪庭、以及圖紙中沒有顯示的本丸西北部的小憩池塘也被挖掘,找出了其詳細的結構,因此與大池塘一起進行了修復。目前被指定為國家名勝“舊赤穗城庭園”的一部分。

【本丸庭園遺址挖掘調查】池塘護岸以完好的狀態被發現,目前正在充分利用這一點進行維修中。

【本丸庭園遺址挖掘調查】池塘護岸以完好的狀態被發現,目前正在充分利用這一點進行維修中。

【本丸庭園的供水設施】庭園的水全都來自上水道。

【本丸庭園的供水設施】庭園的水全都來自上水道。

【本丸池塘繪圖(“赤穂城本丸指圖” 龍野市立龍野歷史文化資料館藏)】庭園的水全都來自上水道。

【本丸池塘繪圖(“赤穂城本丸指圖” 龍野市立龍野歷史文化資料館藏)】庭園的水全都來自上水道。

![[本丸池塘繪圖(“赤穂城本丸水路圖” 兵庫縣立赤穗高中藏])](/images/learn/2/learn-2-14-2.jpg) 【本丸池塘繪圖(“赤穂城本丸水路圖” 兵庫縣立赤穗高中藏】庭園的水全都來自上水道。

【本丸池塘繪圖(“赤穂城本丸水路圖” 兵庫縣立赤穗高中藏】庭園的水全都來自上水道。

【本丸大池塘】位於藩主御殿南側的東西40米長的池塘。根據挖掘調查,此建築的結構以淺野時代和森時代的形狀進行修建中。

【本丸大池塘】位於藩主御殿南側的東西40米長的池塘。根據挖掘調查,此建築的結構以淺野時代和森時代的形狀進行修建中。

門遺址調查

對位於本丸內的本丸門、廄口門(台所門)、刎橋門進行了挖掘調查。本丸門曾作為學校的校門使用,因此遭受了相當大的損壞。但通過挖掘,發現了門側面的石墻以及構成枡形石墻的一部分。此外,通過研究圖紙和舊照片,高麗門的規模也大致查清。

【赤穗城本丸門遺址挖掘調查狀況(平成4年(1992年))】人們發現了構成枡形石墻和二之門(照片中央下方)的袖石墻。照片右側是一排排等待修復的新石頭。

【赤穗城本丸門遺址挖掘調查狀況(平成4年(1992年))】人們發現了構成枡形石墻和二之門(照片中央下方)的袖石墻。照片右側是一排排等待修復的新石頭。

在廄口門的挖掘中發現了鏡柱的基石和連接鏡柱的框石,門兩側的袖石墻以及支撐柱基石被拆除的痕跡。這極大地提高了人們對門結構的瞭解。當前正在基於這些資料進行修復中。

【本丸廄口門遺址的挖掘調查】發現的鏡柱基石等物品狀態完好。

【本丸廄口門遺址的挖掘調查】發現的鏡柱基石等物品狀態完好。

【修復的本丸廄口門】

【修復的本丸廄口門】

【本丸廄口門旁邊的曲線石墻】如果仔細觀察的話,就會發現廄口門南側的石墻是彎曲的。這種曲線在江戶時代的城堡圖中也有描繪,並不是後來通過彎曲形成的。二之丸水手門旁的石墻也呈現出明顯的弧度,是體現赤穂城石墻特色的重要墻面。

【本丸廄口門旁邊的曲線石墻】如果仔細觀察的話,就會發現廄口門南側的石墻是彎曲的。這種曲線在江戶時代的城堡圖中也有描繪,並不是後來通過彎曲形成的。二之丸水手門旁的石墻也呈現出明顯的弧度,是體現赤穂城石墻特色的重要墻面。

在刎橋門處也發現了鏡柱基石,但由於橋的詳細構造尚不明確,因此沒有進行復原工作。

【本丸刎橋門対岸の橋台跡の発掘調査】人們發現了用作橋台的石墻。

【本丸刎橋門対岸の橋台跡の発掘調査】人們發現了用作橋台的石墻。

二之丸

【赤穗城遺址二之丸及江戶時代景觀的復原】作為海城的赤穂城的二之丸建築直接伸入瀨戶內海,河對岸的東面就是東濱鹽田。

【赤穗城遺址二之丸及江戶時代景觀的復原】作為海城的赤穂城的二之丸建築直接伸入瀨戶內海,河對岸的東面就是東濱鹽田。

二之丸的領地

二之丸環繞本丸呈“輪廓式”的外觀。石墻彎曲複雜,每隔幾十米便有各種射擊側箭的口。另外,南端的水手門前是碼頭,設有樓梯和突堤,由此能夠證明赤穗城是一座海上城堡。放眼水手門周圍的石墻,有許多值得欣賞之處:例如在石墻上刻出大面積凹痕的“水撚”技法以及曲線狀石墻。

【“水撚”技法與曲線狀石墻】在石墻上鑿出一個大凹陷(水撚),並在那裡建一扇門。曲線狀的石墻也是一大看點。

【“水撚”技法與曲線狀石墻】在石墻上鑿出一個大凹陷(水撚),並在那裡建一扇門。曲線狀的石墻也是一大看點。

二之丸,被東西兩側的隔斷分為南北兩部分。北半部被用作武士住宅,南半部被用作公共空間,包括米倉、騎馬場和工作小屋。唯一的例外是,二之丸的西北區域是淺野家族的重臣總管大石頼母助良重居住的地方,宅邸內還建造了擁有大池塘的庭園(二之丸庭園)。

城堡的北、東、南側共建有五座樓台。看不到像本丸那樣沒有樓台的樓基=枡形箭樓,這表明二之丸是赤穗城防御的關鍵。門除了北側向著三之丸開口的二之丸門、南側向著瀨戶內海開口的水手門、分隔二之丸庭園西端的西中門(西之門)之外,隔斷東西的地方也有一個門。

大石良重與二之丸庭園

居住在二之丸裡的其中一位人物是大石頼母助良重。良重是淺野家族的重臣總管大石內藏助良雄的堂外祖父。據說“他在二之丸擁有一棟宅邸,(含長4町、假山、大池塘等)”(注1)。另外,根據山鹿素行的《年譜》:“(寬文九年(1669年))十四日曾在大石家的茶亭遊玩(注2)”,留有他與藩主遊玩的記錄。

在對良重宅邸遺址進行挖掘後,發現了面積超過1公頃的二之丸庭園。這裡應該就是山鹿素行當年遊玩的庭園。

平成10年(1998年)以後,通過對二之丸庭園進行了全面的挖掘調查,掌握了庭園的全貌。上游由3個入海口和複雜的堤壩組成,周圍被水道圍繞的下游雖然只是一個簡單的堤壩但中間有一個中島。正如山鹿素行的《年譜》”中記載:“在錦帶池劃著小船,一直漂到了傍晚”中能知道,大庭園內可以泛舟。

二之丸庭園与已經竣工的本丸庭園一起,于平成14年(2002年)作為“舊赤穗城庭園 本丸・二之丸庭園”被指定為國家名勝。持續得到維護的庭園,正在逐漸恢復昔日的景觀。

- 注1:大石精篇1980《良重傅》、《大石家譜正纂》

- 注2:廣瀬豐1941《山鹿素行全集 思想篇》岩波書店

【涼亭1】

【涼亭1】

【涼亭2】

【涼亭2】

【池塘上游】

【池塘上游】

【傘亭】

【傘亭】

【木橋】

【木橋】

【船屋】

【船屋】

【二之丸庭園修復現狀】

【二之丸庭園修復現狀】

【大石頼母助宅邸門】

【大石頼母助宅邸門】

【二之丸庭園正門】

【二之丸庭園正門】

【管理門2】

【管理門2】

【木橋4】

【木橋4】

【管理門3】

【管理門3】

【西仕切門】

【西仕切門】

門遺址調查

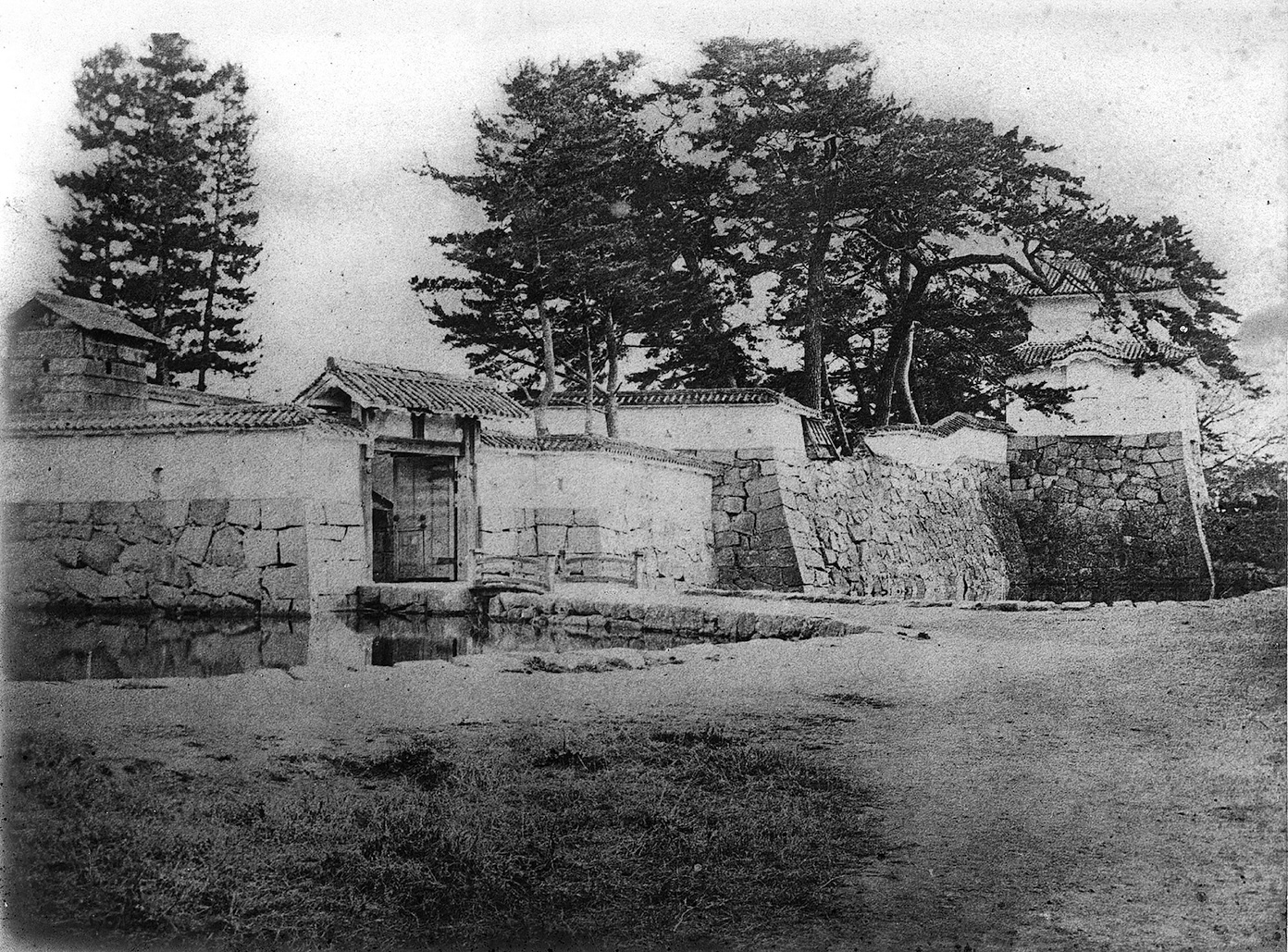

【二之丸門 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】拍攝於明治10年(19世紀70年代)。前方有一堵低矮的格子狀石墻,後面有一座樓門。

【二之丸門 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】拍攝於明治10年(19世紀70年代)。前方有一堵低矮的格子狀石墻,後面有一座樓門。

【二之丸門遺址挖掘調查】在樓門前發現了格子狀矮石墻的墻基,證實了石墻曾經被“增建”。這極有可能是山鹿素行下令改變留下的痕跡。

【二之丸門遺址挖掘調查】在樓門前發現了格子狀矮石墻的墻基,證實了石墻曾經被“增建”。這極有可能是山鹿素行下令改變留下的痕跡。

二之丸門,位於三之丸通往二之丸的主路上,平成14年(2002年)曾在此進行過部分挖掘調查。這裡是當時居住在赤穗的山鹿素行下達改變領地佈局指示的地方,挖掘出的低矮石墻的基座能證明當時的改變。

此外,還對水手門、西中門、西仕切門遺址進行了挖掘。結果發現,水手門、西中門為高麗門,西仕切門為帶屋簷的“棟門”,西仕切門、西中門在修復二之丸的同時得到復原。

【二之丸西中門遺址的挖掘調查】位於二之丸庭園的西端,其獨特的結構與土橋一起變得清晰。

【二之丸西中門遺址的挖掘調查】位於二之丸庭園的西端,其獨特的結構與土橋一起變得清晰。

【二之丸水手門遺址挖掘調查】水手門面朝瀨戶內海,門前有可供船隻停靠的樓梯。

【二之丸水手門遺址挖掘調查】水手門面朝瀨戶內海,門前有可供船隻停靠的樓梯。

樓基的調查

調查赤穗城遺址樓基的案例很少,但已挖出了二之丸北角和二之丸東角的樓基。

二之丸北角的樓基隨著二之丸庭園的開發被拆除後修復。結果發現,樓基的石墻被現有的石墻掩埋,原本與更古老的石墻相連。這些古老的石墻,毫無疑問是淺野家族建造的,實在如今的赤穗城之前建造的。它們也與池田時代的掻上城的領地有一些相似之處,因此成為需要進一步研究的重要資料。

二之丸東樓基的坍塌發生在明治時代之後。當時城堡的土地被用作農田,土壤被挖走。平成30年(2018年)通過進行挖掘調查揭示了其真實面貌。樓基中央殘存基石,證明了這裡層是單層樓台結構。

【三之丸西南角樓台與二之丸潮見樓台 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】前景的樓台是二之丸門的西南角樓,右後方的是潮見樓。這張照片是明治10年(19 世紀70年代)從城堡的西側拍攝的。

【三之丸西南角樓台與二之丸潮見樓台 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】前景的樓台是二之丸門的西南角樓,右後方的是潮見樓。這張照片是明治10年(19 世紀70年代)從城堡的西側拍攝的。

【赤穗城遺址二之丸東樓台挖掘調查(3D模型)】從西南方向拍攝。樓基的中心仍留有基石,但西側(前方)已大部分坍塌。

【赤穗城遺址二之丸東樓台挖掘調查(3D模型)】從西南方向拍攝。樓基的中心仍留有基石,但西側(前方)已大部分坍塌。

三之丸

城之洲

根據《播州赤穗郡志》,這一帶被稱為“城之洲”,在天正年間(1573年-1593 年),宇喜多直家的家臣,叫津浪法印的人從備前岡山來到赤穗,在淺野家族統治時代成為近藤源八的宅邸舊址上設立了行政所。之後,在池田家族時代,作為赤穗郡代理被派任垂水半左衛門勝重的行政所,也曾在東邊的奧野將藍的宅邸內設立。

【赤穗城遺址三之丸與江戶時代景觀復原】面向城下町的三之丸內分佈著武士住宅和町屋。有三個入口:大手門、清水門和鹽屋門。大手門通向城下町,清水門通向米倉,鹽屋門通向武士住宅。此外,三之丸內的道路自江戶時代以來幾乎沒有變化。現在,除了赤穗大石神社建在大石內藏助良雄故居遺址上之外,還有少量江戶時代的建築:大石良雄故居遺址的長屋門、以及近藤源八故居遺址的長屋門。

【赤穗城遺址三之丸與江戶時代景觀復原】面向城下町的三之丸內分佈著武士住宅和町屋。有三個入口:大手門、清水門和鹽屋門。大手門通向城下町,清水門通向米倉,鹽屋門通向武士住宅。此外,三之丸內的道路自江戶時代以來幾乎沒有變化。現在,除了赤穗大石神社建在大石內藏助良雄故居遺址上之外,還有少量江戶時代的建築:大石良雄故居遺址的長屋門、以及近藤源八故居遺址的長屋門。

三之丸領地

城堡的南側臨近淺灘(瀨戶內海),東臨熊見川,是一座天然的堡壘。為了完善從北到西的全面防御建造了三之丸。

三之丸的北端,作为城下町向北延伸的入口,修建了设有高丽门和楼门的大手门・大手枡形,与相邻的双重大手角楼一起形成了雄伟的外观。

另外,東側有清水門,與面向熊見川而建的米倉和船入口相連;西側有作為“後門”的鹽屋門;西南端有面向瀨戶內海的幹瀉門。三之丸作為重要的防御要塞建有4座樓台,各自面向城下町、熊見川和瀨戶內海並毗鄰城門,佈置非常功能化。

城墻的形狀也深受軍事科學的影響,石墻呈複雜的曲線狀。典型的例子是赤穗大石神社西側的“屏風折”,石墻突然以銳角的形式突出來的部分是看點。

武士宅邸

三之丸內住著身為重臣總管的大石良雄(俸祿1500石)、同樣擔任重臣的大野九郎兵衛、赤穂城的設計者近藤正純之子近藤源八等高級家臣的宅邸。

另外,在淺野家族時代三之丸設有拴馬的馬廄,藩主在二之丸馬場練習騎馬。

然而,在傷人事件之後,當統治權從淺野家族轉移到森家族後,因糧食產量的下降難以維持重臣們的大片宅邸。例如,大石良雄的宅邸分給了五名武士居住。

明治維新後的明示5年(1872年)赤穂城被廢棄,並從明治18年(1885年)左右開始拆除城門和樓台的同時,還將武士的住宅區出售給了民間。

大手角樓

如今,三之丸大手角樓可以說是赤穂城的象徵。明治維新後,赤穂城被出售給民間,除少數建築外幾乎所有建築均被拆除。但是,在全國範圍內掀起城堡重建運動(包括修復天守)的背景下,角樓和大手門(高麗門)於昭和30年(1955年)得以重建。雖然細節與原來有所不同,但仍能看出當時赤穗城的威容。

【三之丸大手角樓 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】拍攝於明治10年。照片中除了大手角樓和大手門外,還展示了橫跨三之丸外護城河的木橋,可以大致看出江戶時代的城堡面貌。在角樓左後方能看見樓門上層部分。

【三之丸大手角樓 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】拍攝於明治10年。照片中除了大手角樓和大手門外,還展示了橫跨三之丸外護城河的木橋,可以大致看出江戶時代的城堡面貌。在角樓左後方能看見樓門上層部分。

【現在的赤穗城遺址三之丸大手角樓】如今的角樓建於昭和30年(1955年),從窗戶的位置可以看出一些差異。石墻依然保持著當時的面貌,沒有修復的痕跡。

【現在的赤穗城遺址三之丸大手角樓】如今的角樓建於昭和30年(1955年),從窗戶的位置可以看出一些差異。石墻依然保持著當時的面貌,沒有修復的痕跡。

大手門枡形的調查

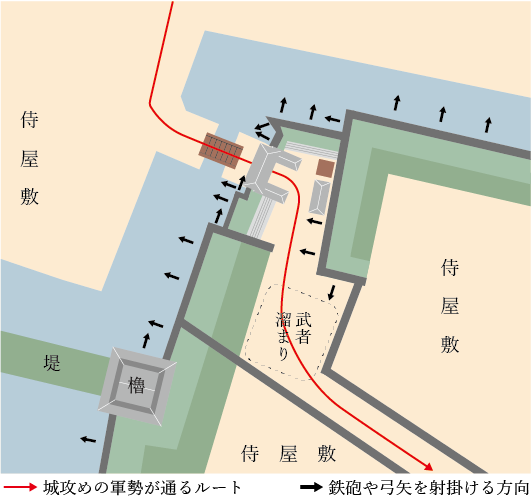

三之丸大手門枡形是赤穂城中防御最嚴密的建築之一。首先,周邊的外護城河水較淺且渾濁、行走困難、更不可能潛入水下。因此,過三之丸外護城河的唯一途徑是走太鼓橋。就算能闖過大手門(高麗門)還有樓門,會從三面遭受槍炮和弓箭的射擊。此外,即便能突破這個樓門,必須通過U形路線才進入城堡,那裡有武士營地“武者溜(廣場)”,有大量的士兵在此守城。這種結構,使得從正面進攻變得極其困難。

枡形石墻在明治19年(1886年)曾被部分改建,但經過平成12年和13年(2000年和2001年)的挖掘調查,在平成13年(2001年)被徹底改建,恢復了昔日的形狀。此外,挖掘過程中還發現了古赤穗供水系統,找到了從大手門下將水引入城內的石砌暗渠和排水口。

【赤穗城三之丸大手門枡形遺址挖掘調查】可以看到後來被毀壞的城墻。

【赤穗城三之丸大手門枡形遺址挖掘調查】可以看到後來被毀壞的城墻。

【赤穗城三之丸大手門周邊挖掘調查】 可以看到,舊赤穗城水道就在大手門下方。

【赤穗城三之丸大手門周邊挖掘調查】 可以看到,舊赤穗城水道就在大手門下方。

【赤穗城三之丸大手門枡形遺址防御示意圖】赤穗城的正門有2座城門、1個崗哨以及1座繞著城堡的“枡形”(方形門)。當進攻城堡的敵軍試圖穿過這座正門時,因需要轉很多彎和路寬度變化,使得攻破大門變得及其困難。與此同時,很可能會從多個角度遭受槍炮和箭的攻擊。此外,防守方可以在武士營地駐紮軍隊,佔據優勢的同時能跟通過樓門的小部隊進行戰鬥。

【赤穗城三之丸大手門枡形遺址防御示意圖】赤穗城的正門有2座城門、1個崗哨以及1座繞著城堡的“枡形”(方形門)。當進攻城堡的敵軍試圖穿過這座正門時,因需要轉很多彎和路寬度變化,使得攻破大門變得及其困難。與此同時,很可能會從多個角度遭受槍炮和箭的攻擊。此外,防守方可以在武士營地駐紮軍隊,佔據優勢的同時能跟通過樓門的小部隊進行戰鬥。

鹽屋門

鹽屋門是面向城下町的武士住宅的後門,是赤穂城內特別重要的防御據點。雖然只有高麗門1道門,但卻與大手門一樣呈枡形。由於尚未進行挖掘調查,因此詳細構造尚不明確,但由於存在明治時代的舊照片,因此在未來能夠修復此城門。

【三之丸鹽屋門 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】 拍攝於明治10年(19世紀70年代)。穿過照片中的高麗門後只能馬上向右轉,是一個枡形狀。此外,還安裝了雙重樓台,以便用箭射擊門前的敵兵。最左邊還可以看到太鼓樓。

【三之丸鹽屋門 舊照片(原版由花嶽寺收藏)】 拍攝於明治10年(19世紀70年代)。穿過照片中的高麗門後只能馬上向右轉,是一個枡形狀。此外,還安裝了雙重樓台,以便用箭射擊門前的敵兵。最左邊還可以看到太鼓樓。

【現赤穗城三之丸鹽屋門】與上面的照片角度相同。門和部分相鄰的矮石墻已被拆除,很難看出過去的樣子。但通過與舊照片進行比較,可以大致瞭解。

【現赤穗城三之丸鹽屋門】與上面的照片角度相同。門和部分相鄰的矮石墻已被拆除,很難看出過去的樣子。但通過與舊照片進行比較,可以大致瞭解。

【赤穗城三之丸鹽屋門防御示意圖】鹽屋門雖然只有一座門,卻呈枡形。除了外護城河上的天橋外,枡形的內部也比大手門枡形狹窄得多。城堡內還有武士住宅,因此攻擊起來一定很困難。由於尚未對鹽屋門進行挖掘調查,因此該圖是推測出來的。

【赤穗城三之丸鹽屋門防御示意圖】鹽屋門雖然只有一座門,卻呈枡形。除了外護城河上的天橋外,枡形的內部也比大手門枡形狹窄得多。城堡內還有武士住宅,因此攻擊起來一定很困難。由於尚未對鹽屋門進行挖掘調查,因此該圖是推測出來的。

【“赤穂城內水路圖”(赤穂市教育委員會藏)中的清水門】此圖大約創作於幕府末期,其中詳細描繪了崗哨和樓梯的位置。

【“赤穂城內水路圖”(赤穂市教育委員會藏)中的清水門】此圖大約創作於幕府末期,其中詳細描繪了崗哨和樓梯的位置。

清水門遺址的挖掘調查

清水門,是赤穗城東側的城門,面向熊見川(現加里屋川)、米倉以及船入口。在本丸外護城河與三之丸外護城河連接處修建了一座小木橋,由此門進入城內。根據圖紙,進入門內還有一堵矮石墻擋住了去路,起到了遮擋視線的作用。此次挖掘並未發現與城門相關的任何設施,但卻發現了架著木橋的石墻地基。

【三之丸清水門遺址挖掘調查】發現,本丸外護城河與三之丸外護城河是相連的,並在上面架設了一座木橋。

【三之丸清水門遺址挖掘調查】發現,本丸外護城河與三之丸外護城河是相連的,並在上面架設了一座木橋。

【“赤穂城內水路圖”(赤穂市教育委員會藏)中的鹽屋門】此圖大約創作於幕府末期,其中詳細描繪了崗哨和樓梯的位置。

【“赤穂城內水路圖”(赤穂市教育委員會藏)中的鹽屋門】此圖大約創作於幕府末期,其中詳細描繪了崗哨和樓梯的位置。

大石内蔵助良雄的宅邸

大石內蔵助良雄的宅邸不愧為重臣的住宅,位於進入大手門處,同時也是防守要地。但是,赤穂淺野家族滅亡後,森家族統治赤穂時,由於糧食產量的下降,家臣的俸祿也隨之減少,難以支撐如此龐大的領地,因此長屋門內分給多名武士居住。然而,享保14年(1729年),主樓被大火燒毀。遺址上的廣場和庭園池塘曾被用作藩幣制造所(紙幣印刷場)。勉強保存下來的長屋門也于安政3年(1856年)進行了大規模重建。

到了明治時代,城堡內的土地開始出售給民間,花岳寺的和尚仙珪購買並保留了長屋門,才得以在大正元年(1912年)在此建造了大石神社。

明治40年(1907年),在當時的赤穗町長的建議下成立了大石家宅保存會,大正12年(1923年)“大石良雄宅遺址”被指定為國家史跡,但長屋門本身尚未包含在內。修繕工作斷斷續續進行,直至昭和41年(1966年)。

昭和52年(1977年),進行了學術性的拆除與修復,並利用部分原有材料恢復了安政3年(1856年)的原貌。長屋門雖然歷經坎坷,但它仍然是城內江戶時代建築的寶貴遺跡。

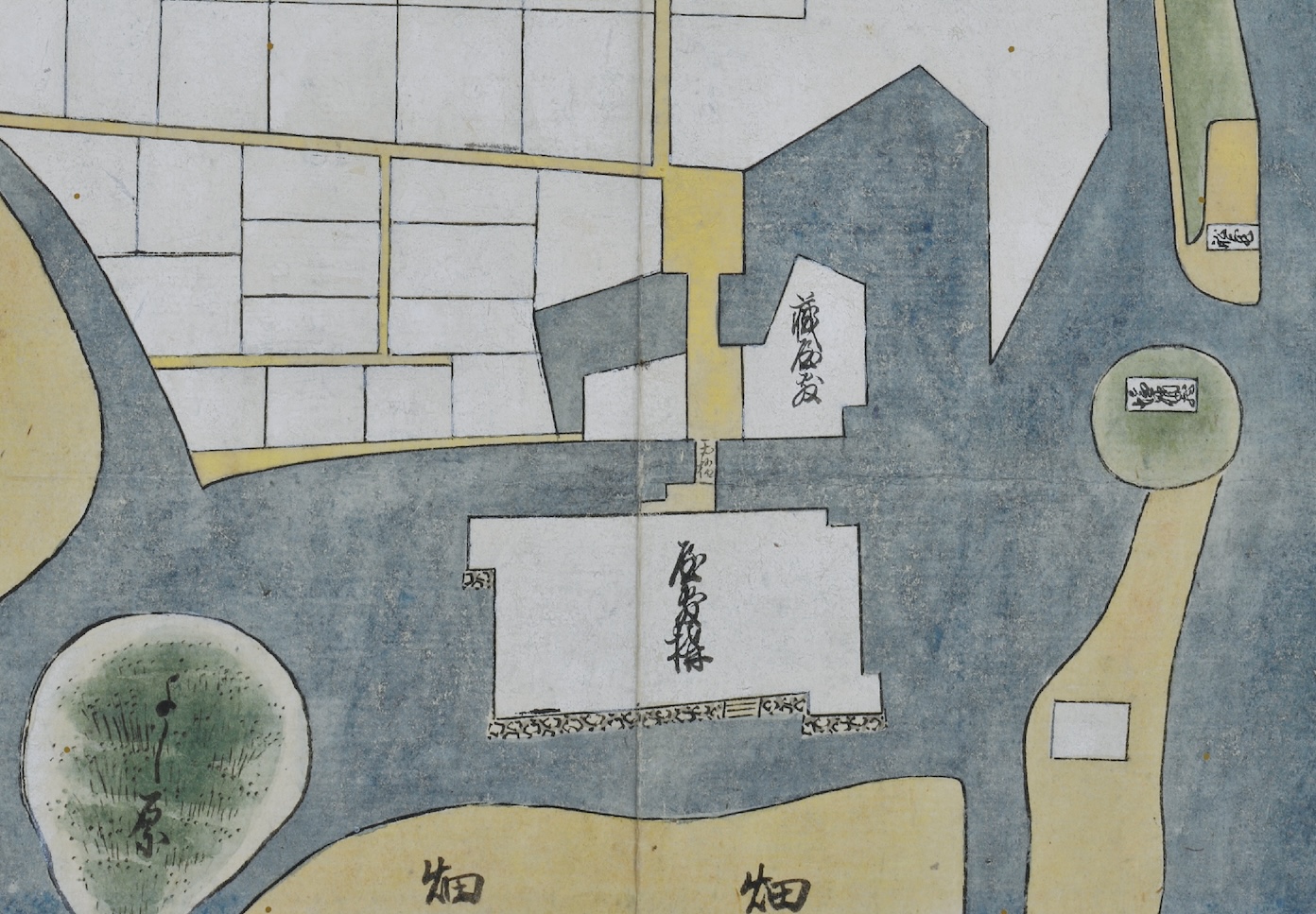

【“赤穗城內武士住宅房間數量圖”(花岳寺藏)】此圖是根據元祿15年(1702年)永井直敬成為赤穂藩主時,駐紮于此的龍野藩所獻的圖紙繪製,於昭和6年(1931年)複製的。白線內的區域是三之丸。城堡內的大部分道路至今仍完好無損,可以參觀宅邸遺址。

【“赤穗城內武士住宅房間數量圖”(花岳寺藏)】此圖是根據元祿15年(1702年)永井直敬成為赤穂藩主時,駐紮于此的龍野藩所獻的圖紙繪製,於昭和6年(1931年)複製的。白線內的區域是三之丸。城堡內的大部分道路至今仍完好無損,可以參觀宅邸遺址。

【大石良雄宅邸遺址長屋門】雖然經過多次修繕,但依然是珍貴的江戶時代建築。

【大石良雄宅邸遺址長屋門】雖然經過多次修繕,但依然是珍貴的江戶時代建築。

【赤穗大石神社】赤穗神社內還收藏著向赤穗神社捐贈的供品。

【赤穗大石神社】赤穗神社內還收藏著向赤穗神社捐贈的供品。

近藤源八宅遺址長屋門

赤穗城遺址上還保留著另一座江戶時代的建築。它就是與大石良雄宅遺址長屋門相對的近藤源八宅遺址長屋門。近藤源八正憲是設計赤穂城的軍事科學教官兼重臣,是近藤三郎左衛門正純的兒子,他本人也學習過甲州流派軍事科學,曾任俸祿1千石的總管要職。

現在保留下來的建築,是近藤家族的長達18間(約36米)長屋門的三分之一部分,後來在森家族時代,與大石良雄長屋門一樣被改建為分割居住形式。 平成10年(1998年)成為市指定建築,部分拆除並進行挖掘,平成11年(1999年)完成修復工作。

【近藤源八宅遺址長屋門】原本長18間(約36米),如今僅剩一部分。

【近藤源八宅遺址長屋門】原本長18間(約36米),如今僅剩一部分。

繪圖中的赤穗城

掻上城詳情

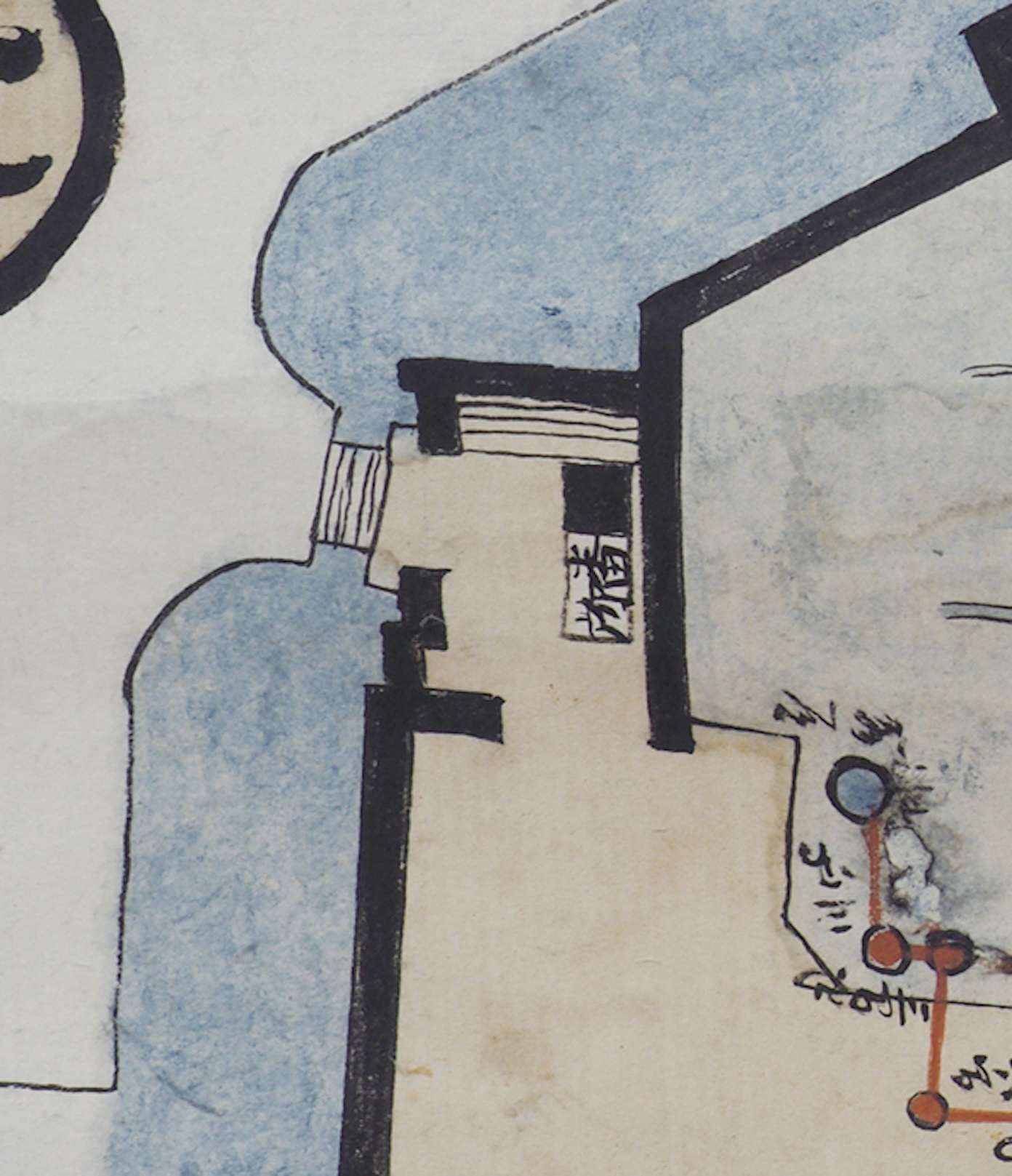

【“松平右京大夫時代赤穂阪內之繪圖”(赤穂市立歷史博物館藏)屋鋪構部分的放大圖】

【“松平右京大夫時代赤穂阪內之繪圖”(赤穂市立歷史博物館藏)屋鋪構部分的放大圖】

在建造赤穂城之前,根據挖掘調查的結果發現,現在的赤穂城本丸所在的位置曾經存在過池田時代建造的小型“屋鋪構(掻上城)”。

如果將當時的《松平右京大夫時代赤穂阪內之繪圖》(上圖)放大就會發現“屋鋪構”是一座四面環海、四方用石墻築成的長方形城堡。西北面和東南面部分突出,東北面與其相反切掉了一角可以進行側箭攻擊。北側有土橋連接倉庫,南側有樓梯(石階),由此可見船隻可直接靠岸。

元祿時期的城內

【“赤穂城內武士屋鋪間數圖”抄本(收錄於 飯尾精編1993《大石神社藏赤穂城文獻》)】

【“赤穂城內武士屋鋪間數圖”抄本(收錄於 飯尾精編1993《大石神社藏赤穂城文獻》)】

“赤穂城內武士屋鋪間數圖”中顯示,元祿15年9月(1702年),永井直敬取代淺野家族成為赤穂藩主。當幕府於 11月4日移交赤穗城時,由守城的龍野藩交出了此圖。之後在昭和6年(1931年)複製。

此繪圖詳細記載了城內武士宅邸的住戶姓名、占地面積以及城內各設施,是瞭解當時情況的重要資料。赤穂城的現存繪圖中,描述城內設施的相對較少,特別是關於二之丸西北的大池塘(二之丸庭園)的池塘形狀和橋樑位置資訊,因此這是一份極其重要的資料。

值得注意的是,天和3年(1683年)去世的大石頼母助良重的住所至今仍有記錄,建築也被保留了下來。

本丸御殿的繪圖

本丸御殿的繪圖有3幅。

首先,“赤穗城本丸指圖”是元祿14年(1701年),因傷人事件前來接管赤穗城的脅阪龍野藩繪製。,淺野家族滅亡後,把“赤穗御城御殿繪圖 副本”傳給了永井家族。永井家族統治了赤穗約4年,繪製日期不明。

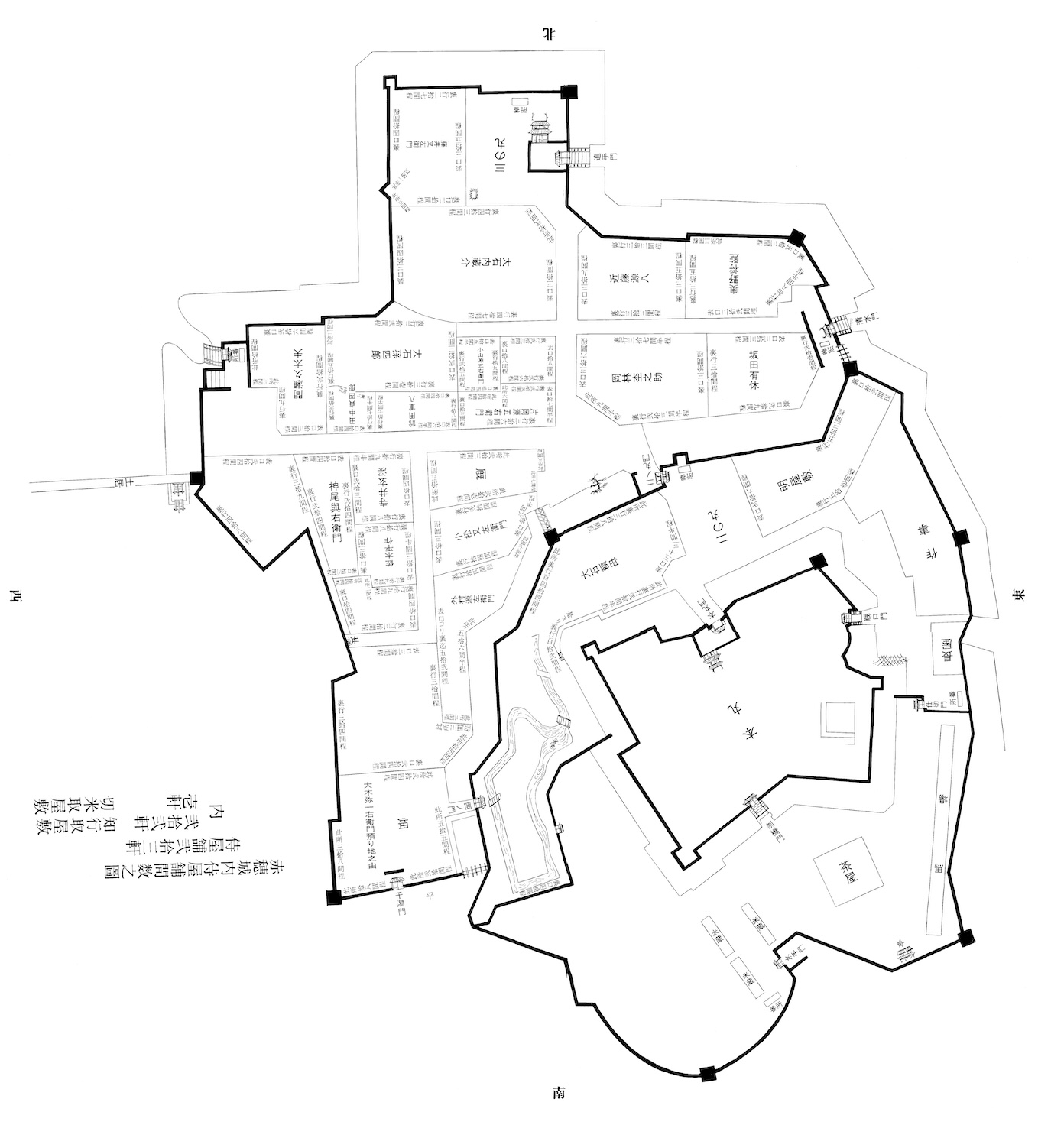

【“赤穗城本丸指圖”(龍野市立龍野歷史文化資料館藏)】元祿14年(1701年)交接赤穗城時,龍野藩的脅阪家族繪製的,清楚地描述了元祿14年當時本丸內的建築佈局。下為北。

【“赤穗城本丸指圖”(龍野市立龍野歷史文化資料館藏)】元祿14年(1701年)交接赤穗城時,龍野藩的脅阪家族繪製的,清楚地描述了元祿14年當時本丸內的建築佈局。下為北。

【“赤穂御城御殿繪圖 副本”(東京大學史料編纂所藏)】此城堡在元祿15年(1702年)至寶永3年(1706年)間,傳到了當時的赤穂藩主永井家族的手裡。關於繪製時間,被認為比上面的圖創作時間更晚,殿內佈局略有不同。

【“赤穂御城御殿繪圖 副本”(東京大學史料編纂所藏)】此城堡在元祿15年(1702年)至寶永3年(1706年)間,傳到了當時的赤穂藩主永井家族的手裡。關於繪製時間,被認為比上面的圖創作時間更晚,殿內佈局略有不同。

兩座建築的佈局大致相同。由赤穗藩的政務場所“表”、藩主居住的“中奧”和藩主家人居住的“奧”組成,佈局也沒有明顯的變化。不過,有些房間隔斷的佈局卻發生了變化,並且考慮到圖紙的來歷,後者可以被認為是新繪製的。

接下來,讓我們仔細看一看“赤穗城本丸指圖”。此圖繪製的非常詳細,不僅有平面圖,還用“●”、“■”、“■”標注了柱子形狀的差異。“●”用於“中奧”的藩主居住的區域以及其家人居住的“奧”。另一方面,“■”集中用在作為政務場所的“表”地區,“表”和“奧”在柱子位置的表現方式上也有所不同。

其中的一個原因是,這些建築的建造時間的不同。在淺野長直建造赤穗城之前,本丸內曾有池田家族的城堡“掻上城”。有文章記載:元和元年(1615年),池田政綱在城堡中增建了御殿(大書院、玄關、大廳、式台、倉庫),寬永8年(1631年),輝興完善了御殿黃金間、多門、角樓和馬廄。政綱在城內增建的大部分設施也存在於淺野家族時代的“表”區域。因此,僅僅在30年後成為藩主的淺野長直就直接把這些設施摧毀並重建的這種說法似乎不太合情理。也就是說,“赤穗本丸指圖”中的方形柱(■)建築,很可能是池田家族時代的御殿,而圓柱(●)建築則被認為是淺野家族新建的御殿。

第3件作品描繪的是,森時代的藩主御殿(下圖)。

【赤穗城本丸御殿佈局圖(赤穗市立歷史博物館藏)】 文久元年(1861年)重建後的本丸御殿繪圖。與元祿時代的圖相比,可以明顯看出有些部分已經改建。

【赤穗城本丸御殿佈局圖(赤穗市立歷史博物館藏)】 文久元年(1861年)重建後的本丸御殿繪圖。與元祿時代的圖相比,可以明顯看出有些部分已經改建。

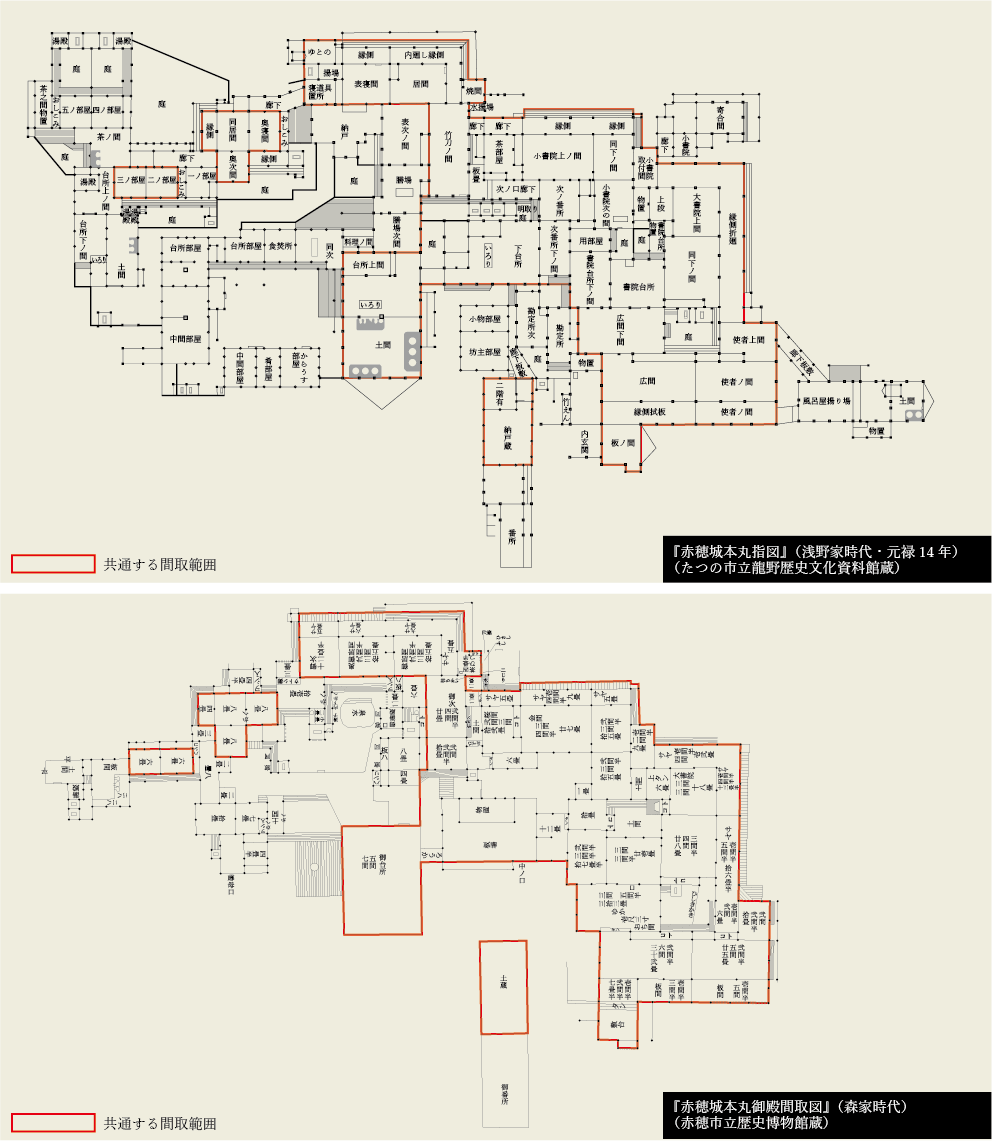

事實上,這座藩主御殿於明治11年(1878年)作為赤穗尋常高等小學校舍被搬遷到這裡,在拆除校舍時通過找到的“上樑記牌”發現的。此外還發現,在文久元年(1861年)曾進行了重建。因此,可以推測出此圖所描繪的御殿是文久元年(1861年)重建後繪製的。但是,如果與淺野時代的御殿圖進行對比,森家族時代的御殿與其說是重建,應該說是縮小了規模更為貼切(見上圖)。

-《赤穂城本丸指圖》(淺野家族時代、元祿14年)(龍野市立龍野歷史文化資料館藏)

- 《赤穗城本丸御殿平面圖》(森家族時代)(赤穗市立歷史博物館藏)

【“赤穂城本丸指圖”(上圖,龍野市立龍野歷史文化資料館藏)與“赤穂城本丸殿平面圖”(下圖,赤穂市立歷史博物館藏)的比較】

【“赤穂城本丸指圖”(上圖,龍野市立龍野歷史文化資料館藏)與“赤穂城本丸殿平面圖”(下圖,赤穂市立歷史博物館藏)的比較】

具體來說,可以看出淺野時代的御殿的西側一半,即處理政務的表御殿保留了原貌,但內部佈局有所改變。雖然廚房和藩主的客廳保持原樣,但作為家人和妃嬪的住所等大部分奧御殿被拆除,只進行了略微的擴建。這些改建是因為,與俸祿超過5萬石的淺野家族相比,對於只有2萬石的森家族來說無法承受。 而且,搬來的赤穗尋常高等小學校舍於昭和3年(1928年)拆除。也就是說,江戶時代初期由池田家族所建的御殿的部分建築,可能曾保留到了昭和初期。