赤穂城の縄張

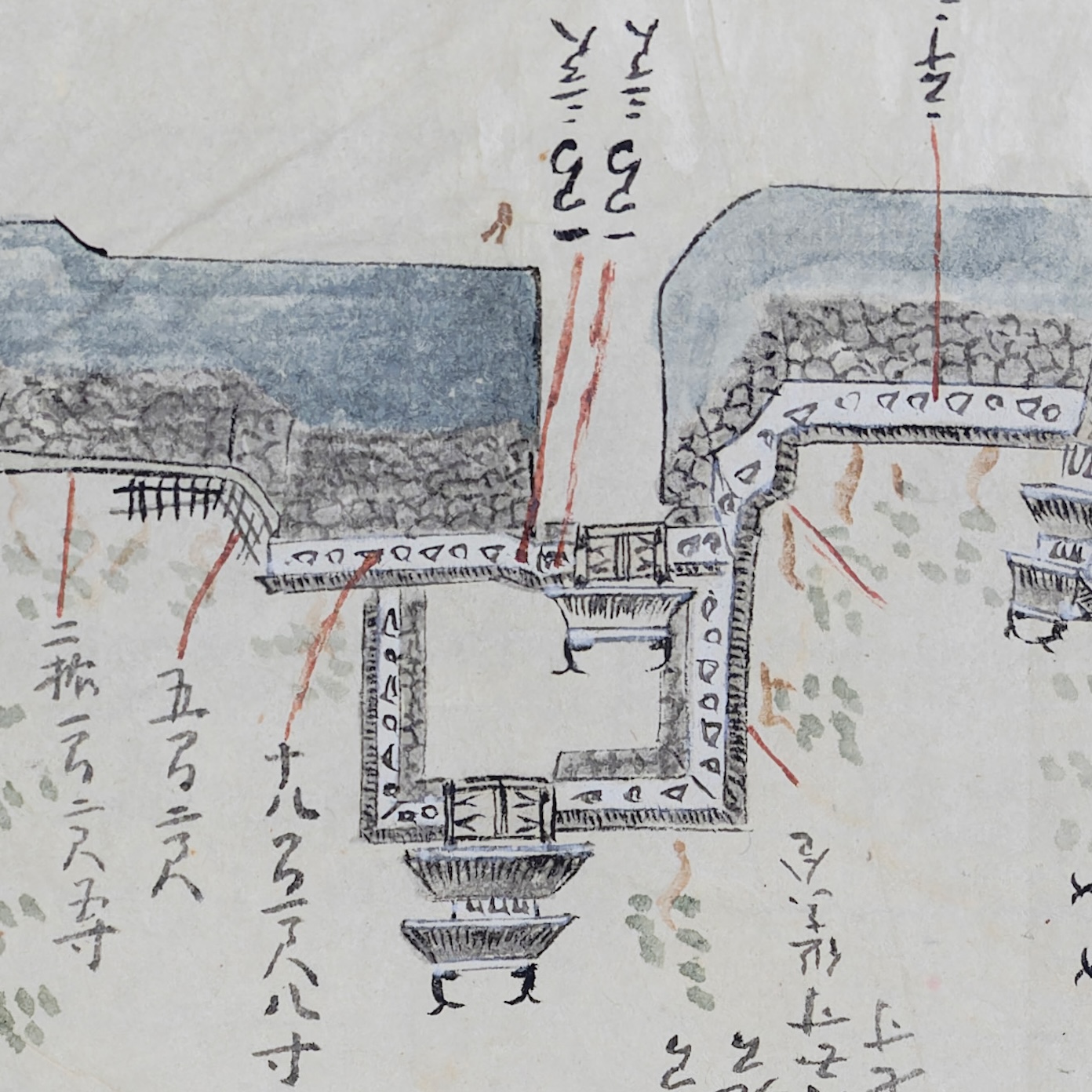

【播州赤穂加里屋城図】門や石垣の形状が絵図的に描かれ、その規模や延長が記されている。同種の絵図との比較から、1間が6尺5寸換算で記されていると考えられ、赤穂城のみを書いた絵図としては現在最古に位置づけられる。

【播州赤穂加里屋城図】門や石垣の形状が絵図的に描かれ、その規模や延長が記されている。同種の絵図との比較から、1間が6尺5寸換算で記されていると考えられ、赤穂城のみを書いた絵図としては現在最古に位置づけられる。

赤穂城の立地と曲輪配置

赤穂城は熊見川の三角州先端に立地し、東は熊見川、南と西は瀬戸内海とその干潟に面した海城・平城である。熊見川や干潟には大きな船が入れず自然の要害となっており、残る北面には防備の要として寺院を多く配置した城下町が広がっていた。

さらに城の構造として、藩邸や天守台が築かれた本丸と、その周囲を取り囲む二之丸(輪郭式)、さらに北側に取りついた三之丸(梯郭式)とで構成されており、自然地形を活かしながらも、その弱点である北側の防備を重視して設計した「変形輪郭式」というべき曲輪配置をとっている。

また防備の要として10棟の櫓と12ヶ所の門が築かれていた。このうち櫓は城の外縁部に8棟が建てられ、威容を誇った。城の主要ルートであった大手門、二之丸門と本丸門にはそれぞれ櫓門が築かれ、それ以外の門は多くが高麗門であった。

本丸

【赤穂城跡本丸】 本丸の石垣の形は、どの方向にも横矢が掛けられるように、非常に複雑につくられていた。隅櫓こそ1棟しかなかったが、同様の役割をもつ横矢枡形が四方に配されていた。

【赤穂城跡本丸】 本丸の石垣の形は、どの方向にも横矢が掛けられるように、非常に複雑につくられていた。隅櫓こそ1棟しかなかったが、同様の役割をもつ横矢枡形が四方に配されていた。

本丸の縄張

本丸の平面形は一見すると方形を呈しているように見えるが、詳細に見ると軍学の影響を受けて非常に複雑な形状を見せる。北東隅に二重の隅櫓を1棟もち、西、南、東にそれぞれ方形に突き出した横矢枡形が、さらに石垣に複雑な折れや曲線石垣をつくることによって多数の横矢掛を形成している。また厩口(うまやぐち)門から南の横矢枡形への石垣は緩やかな曲線を呈し、さらにその南にはわずかな石垣の「折れ」を形成してやや鋭角の出隅部をもつというような、赤穂城ならではの見どころが多数認められる。

門は3か所あり、櫓門(一の門)と高麗門(二の門)とで厳重な枡形を構成する本丸門のほか、通用口となる厩口門(台所門)、非常用として南に開口する刎橋門があった。

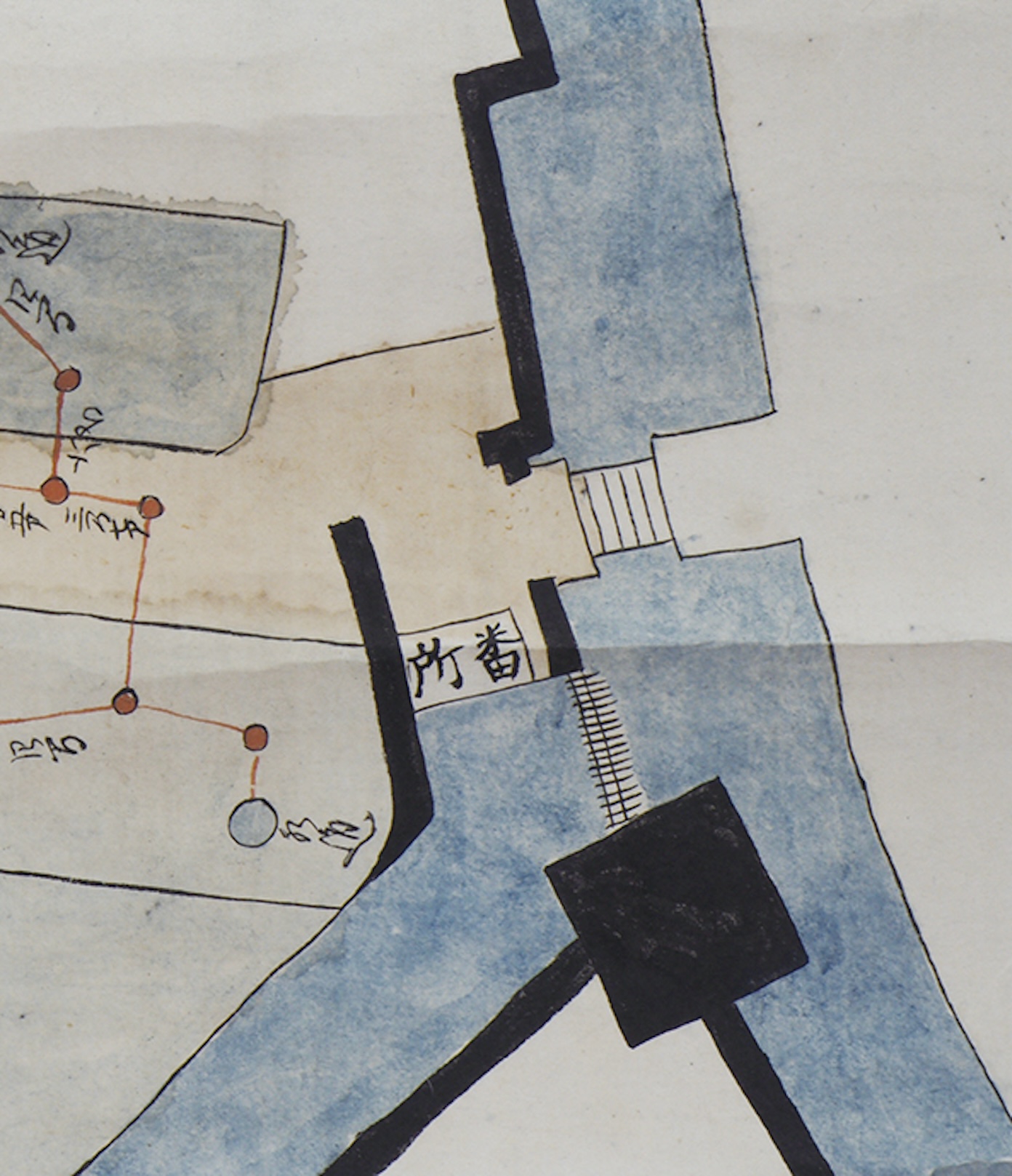

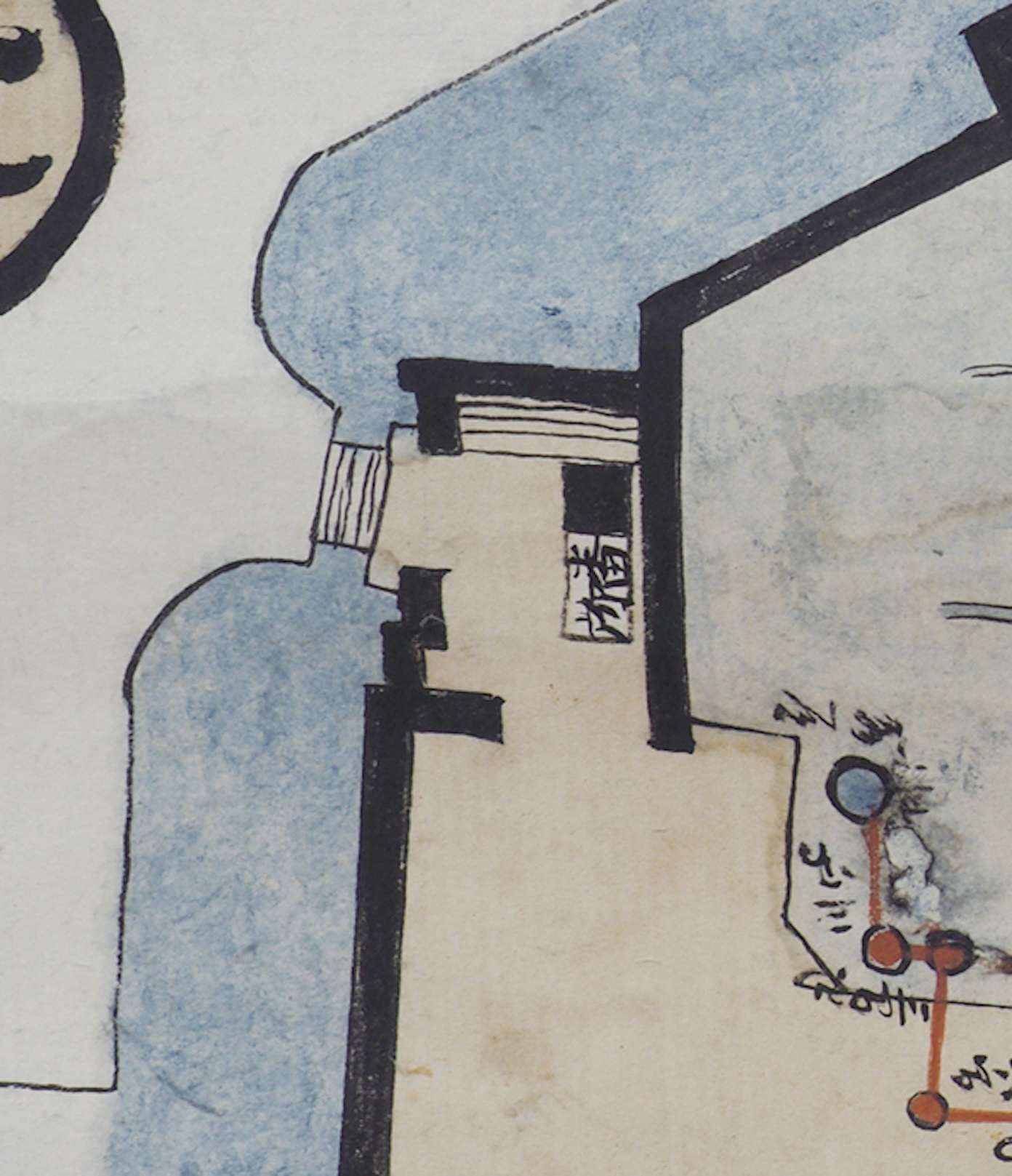

【「赤穂城絵図」のうち本丸門枡形部分(青山久美子氏蔵)】 赤穂城を最も絵図的に描いた絵図。2ヶ所に門が設けられ、2つ目の門は二階建ての櫓門であることがわかる。

【「赤穂城絵図」のうち本丸門枡形部分(青山久美子氏蔵)】 赤穂城を最も絵図的に描いた絵図。2ヶ所に門が設けられ、2つ目の門は二階建ての櫓門であることがわかる。

【赤穂城本丸門 古写真(原板は花岳寺蔵)】上写真は明治10年代の写真。下写真は現在の整備状況。

【赤穂城本丸門 古写真(原板は花岳寺蔵)】上写真は明治10年代の写真。下写真は現在の整備状況。

天守台

御殿の南東に隣接して東西8間南北9間、高さ3丈1尺5寸(約9.5m)の天守台が築かれていた。

赤穂城にはいわゆる天守は築かれなかったが、この天守台に登ることによって西から南にかけて瀬戸内海を広く見渡せたほか東方の塩田、北方の城下町を眺めることができた。

戦前までは隅部が崩落していたが、昭和12(1937)年に修理が行われ、現在の形となっている。

【本丸天守台】隅角部分は修理されているが、それ以外は往時の姿を保っている。

【本丸天守台】隅角部分は修理されているが、それ以外は往時の姿を保っている。

藩主御殿

本丸内のほとんどを占めていたのは藩主御殿であった。元禄14(1701)年の状況を示す「赤穂城本丸指図」(下図)によれば、面積にして本丸の3分の1以上を占めており、その他にも3棟の建物が別に配置されていた。 藩主御殿は公務の場所である「表」、藩主が居住した「中奥」、藩主の家族や側室、女中らが居住した「奥」に分かれていた。

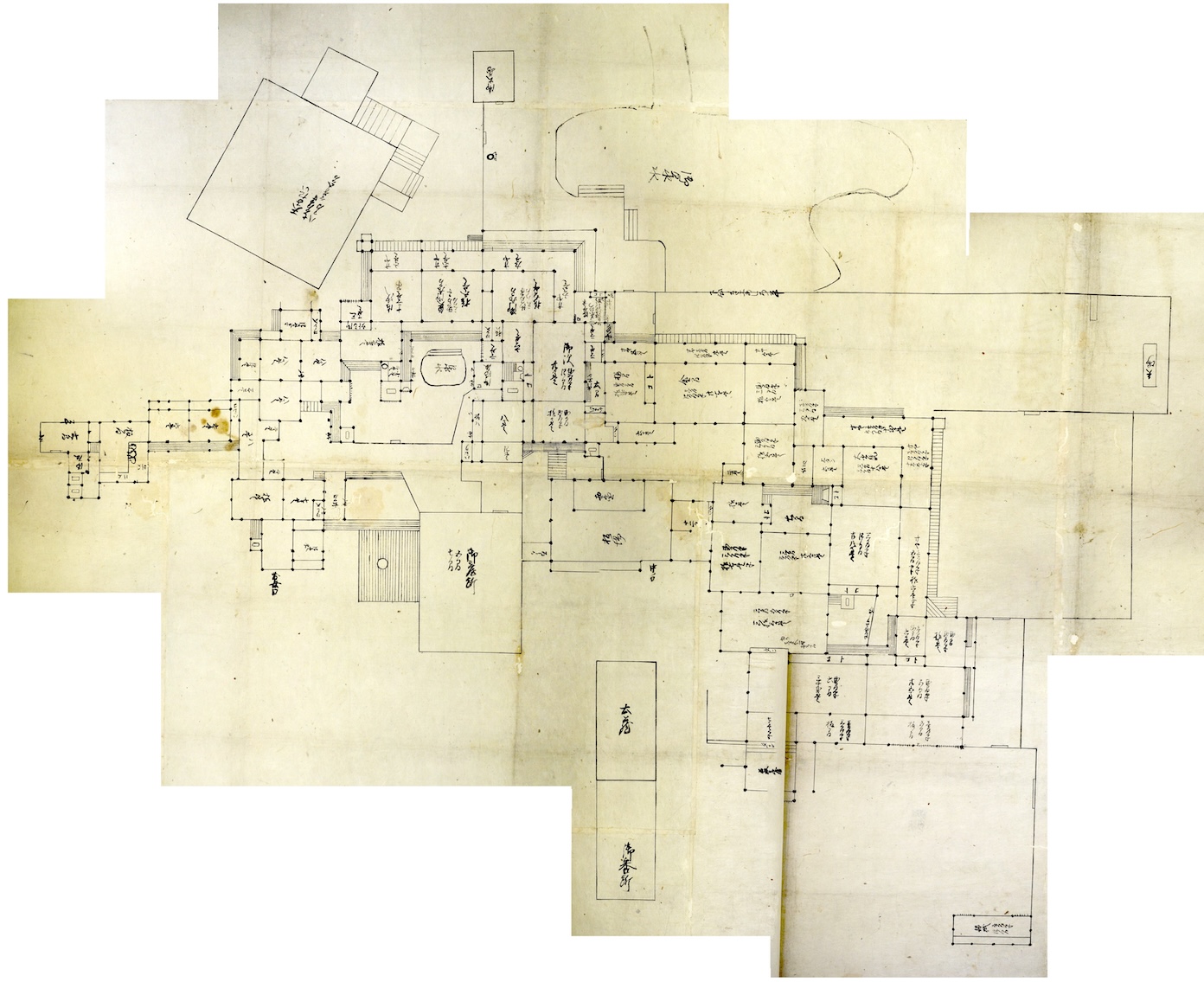

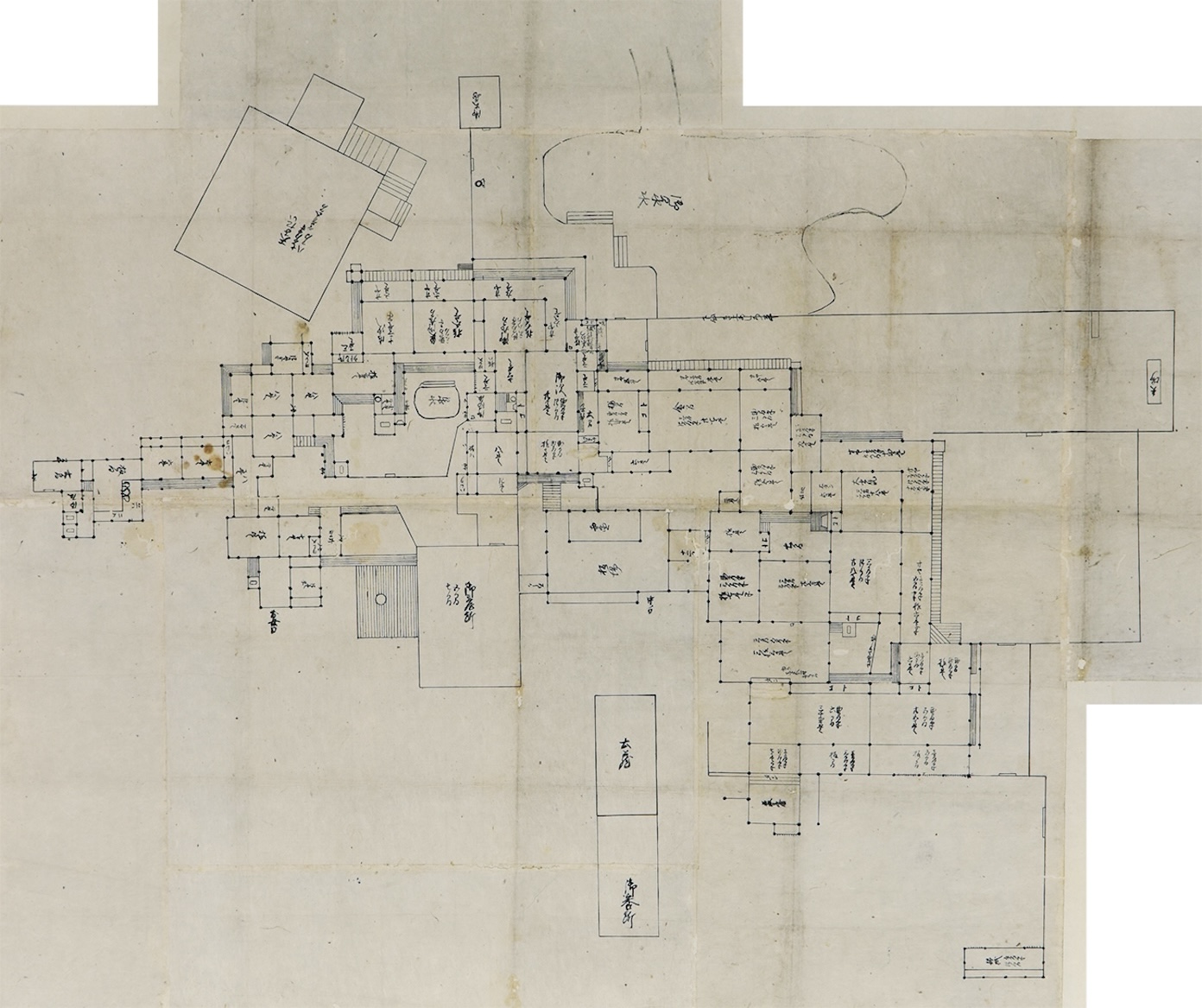

【赤穂城本丸指図(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵】元禄14(1701)年の赤穂城明渡しの際、龍野藩脇坂家が作成したもので、本丸内の建物配置が克明に記されている。下が北。

【赤穂城本丸指図(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵】元禄14(1701)年の赤穂城明渡しの際、龍野藩脇坂家が作成したもので、本丸内の建物配置が克明に記されている。下が北。

【「赤穂城本丸御殿間取図」(赤穂市立歴史博物館蔵)】 江戸時代後期の本丸御殿の間取り図。文久元(1861)年に建替えられており、元禄期の御殿図と比較すると、一部の建物を残しながら規模が縮小されていることがわかる。

【「赤穂城本丸御殿間取図」(赤穂市立歴史博物館蔵)】 江戸時代後期の本丸御殿の間取り図。文久元(1861)年に建替えられており、元禄期の御殿図と比較すると、一部の建物を残しながら規模が縮小されていることがわかる。

本丸跡の発掘調査

赤穂城跡内には昭和56(1981)年まで兵庫県立赤穂高等学校が立地し、本丸跡に学校校舎が、二之丸跡に運動場等があった。そのため本丸跡の本格的な調査は校舎の移転後に行われた。

【昭和50年第の赤穂城跡】 本丸には兵庫県立赤穂高等学校が建てられ、二之丸は運動場等に使用されていた。またこの当時、城内にはまだ多くの民家が残されていた。

【昭和50年第の赤穂城跡】 本丸には兵庫県立赤穂高等学校が建てられ、二之丸は運動場等に使用されていた。またこの当時、城内にはまだ多くの民家が残されていた。

【赤穂城本丸跡の発掘調査】 御殿の中心部のほとんどは遺構が残されていなかったが、赤穂高等学校校舎が建てられていなかった場所については、礎石などが良好にのこされていた。

【赤穂城本丸跡の発掘調査】 御殿の中心部のほとんどは遺構が残されていなかったが、赤穂高等学校校舎が建てられていなかった場所については、礎石などが良好にのこされていた。

発掘調査は昭和58(1983)年度から開始され、平成13(2001)年の厩口門整備まで継続的に実施されたが、学校校舎部分の藩主御殿に関する遺構はあまり見つからなかった。

しかし当時の地面より低かった庭園池泉をはじめ、天守台北側など一部については遺構がよく残り、多くの成果が挙がった。現在は藩主御殿の間取りを原寸大で表示している。畳や板間の表現も忠実に行っており、実際に立つことによって、その規模を体感できるようになっている。

【本丸藩主御殿間取り表示復元】 絵図をもとに畳1枚、板1枚単位で実物大の表示を行い、規模を体感できるようになっている。

【本丸藩主御殿間取り表示復元】 絵図をもとに畳1枚、板1枚単位で実物大の表示を行い、規模を体感できるようになっている。

本丸庭園

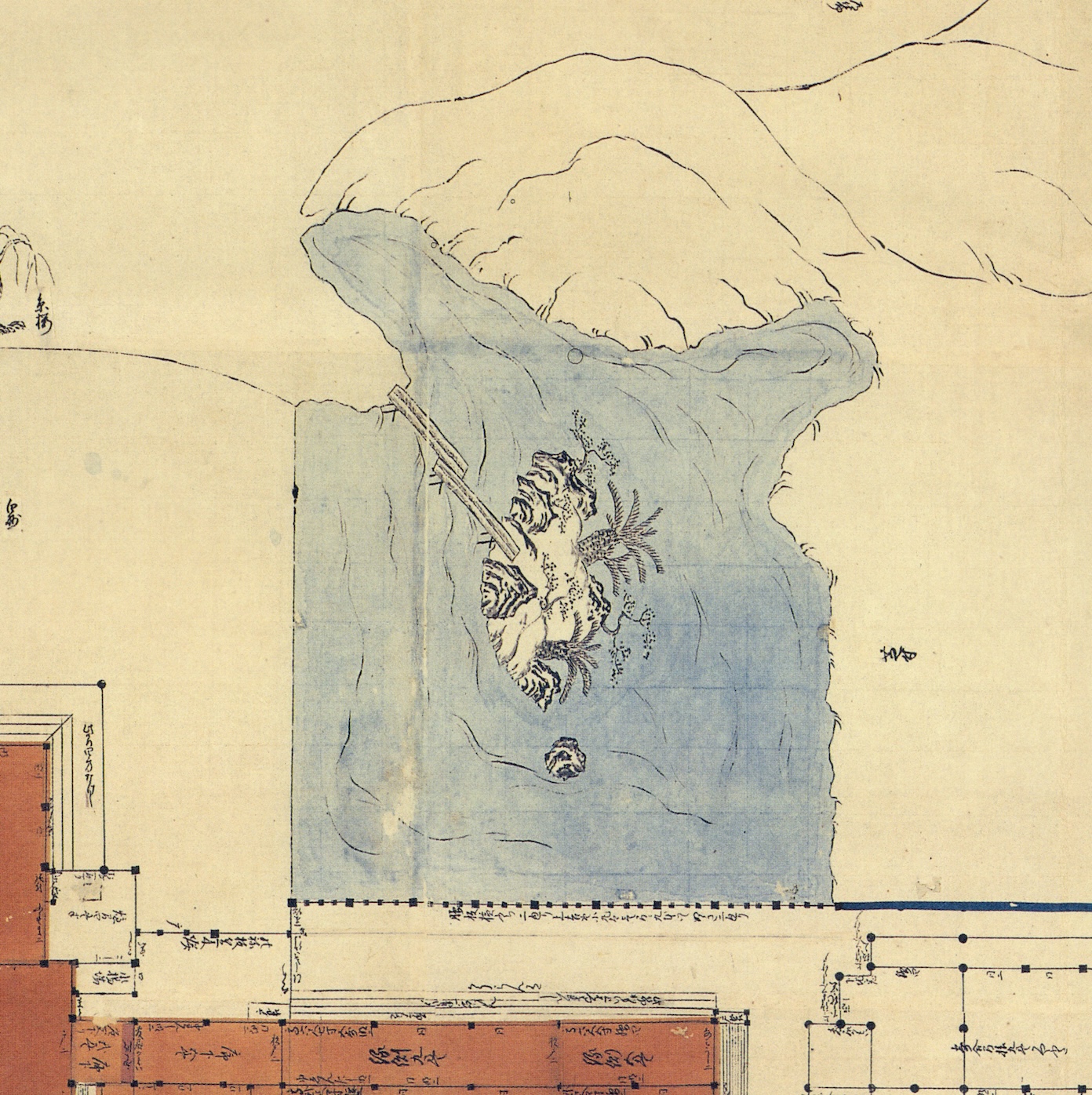

藩主御殿の南に面して庭園と大池泉が造られていた。当初は方形の池泉に2ヶ所の入江があり、中央にソテツの植えられた中島があったことが絵図から読み取れる。周囲は白砂が敷かれていたが、すぐ北側にあった藩主への謁見の間からは格子を通してしか見ることができず、藩主の居間からの眺望を考えて造られており、藩主が楽しむ庭であったことがわかる。

大池泉は、浅野家断絶後の森時代に改修され、入江を4ヶ所備える大規模な池泉になったことが絵図や発掘調査で判明している。現在は、発掘調査で見つかった遺構を活かしながら、両者の時期を反映した形で整備されている。

幕末頃の絵図にも描かれていた中奥坪庭や、絵図には描かれていなかった本丸北西部のくつろぎ池泉も発掘調査され、詳細な構造が判明したことから、大池泉とともに整備が行われており、現在は国名勝「旧赤穂城庭園」の一部に指定されている。

【本丸庭園跡の発掘調査】池泉護岸は大変良好な状態で見つかり、現在はそれを活かしながら整備されている。

【本丸庭園跡の発掘調査】池泉護岸は大変良好な状態で見つかり、現在はそれを活かしながら整備されている。

【本丸庭園への給水施設】 庭園への給水はすべて上水道で賄われた。

【本丸庭園への給水施設】 庭園への給水はすべて上水道で賄われた。

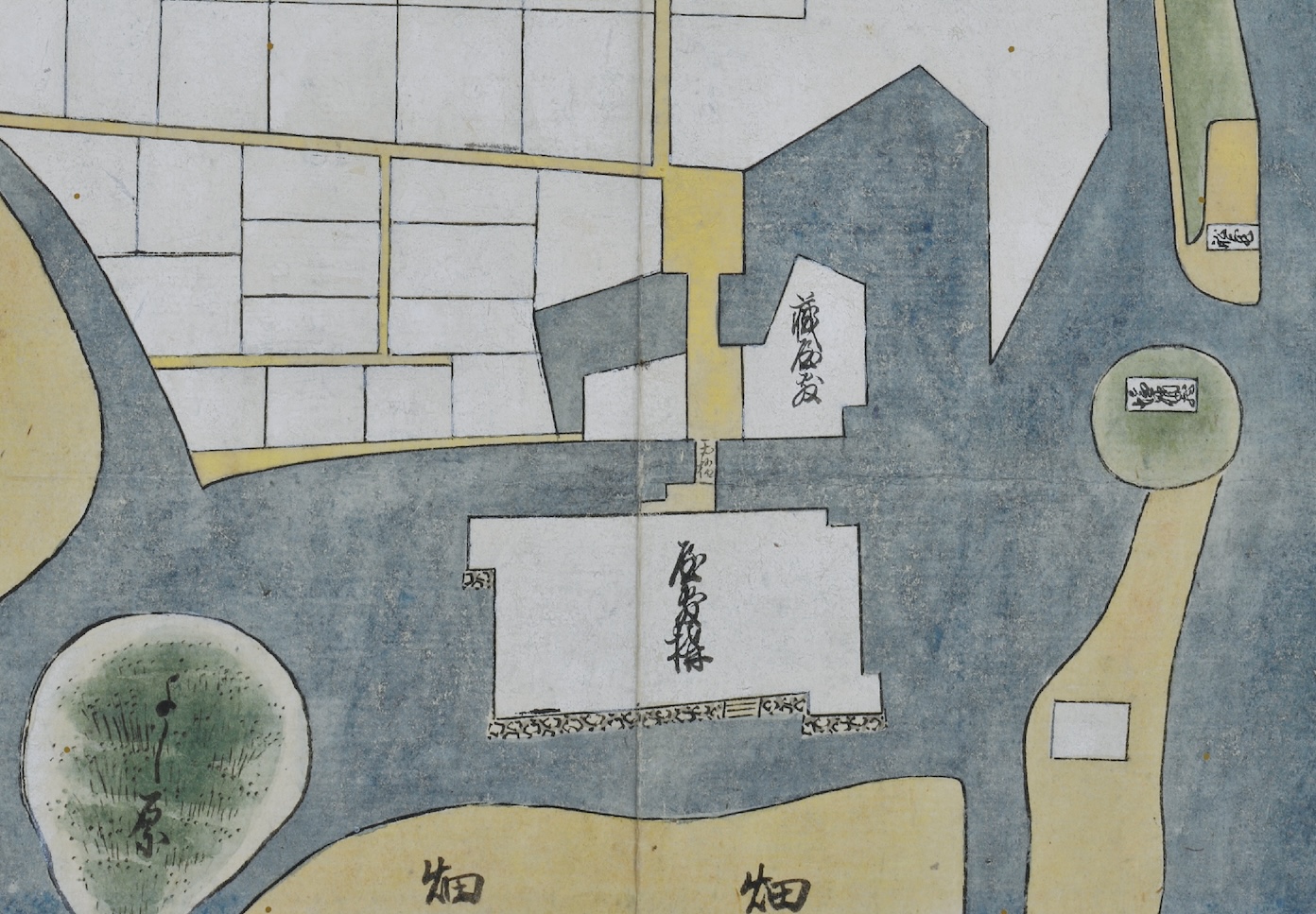

【本丸池泉の絵図「赤穂城本丸指図」(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵)】庭園への給水はすべて上水道で賄われた。

【本丸池泉の絵図「赤穂城本丸指図」(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵)】庭園への給水はすべて上水道で賄われた。

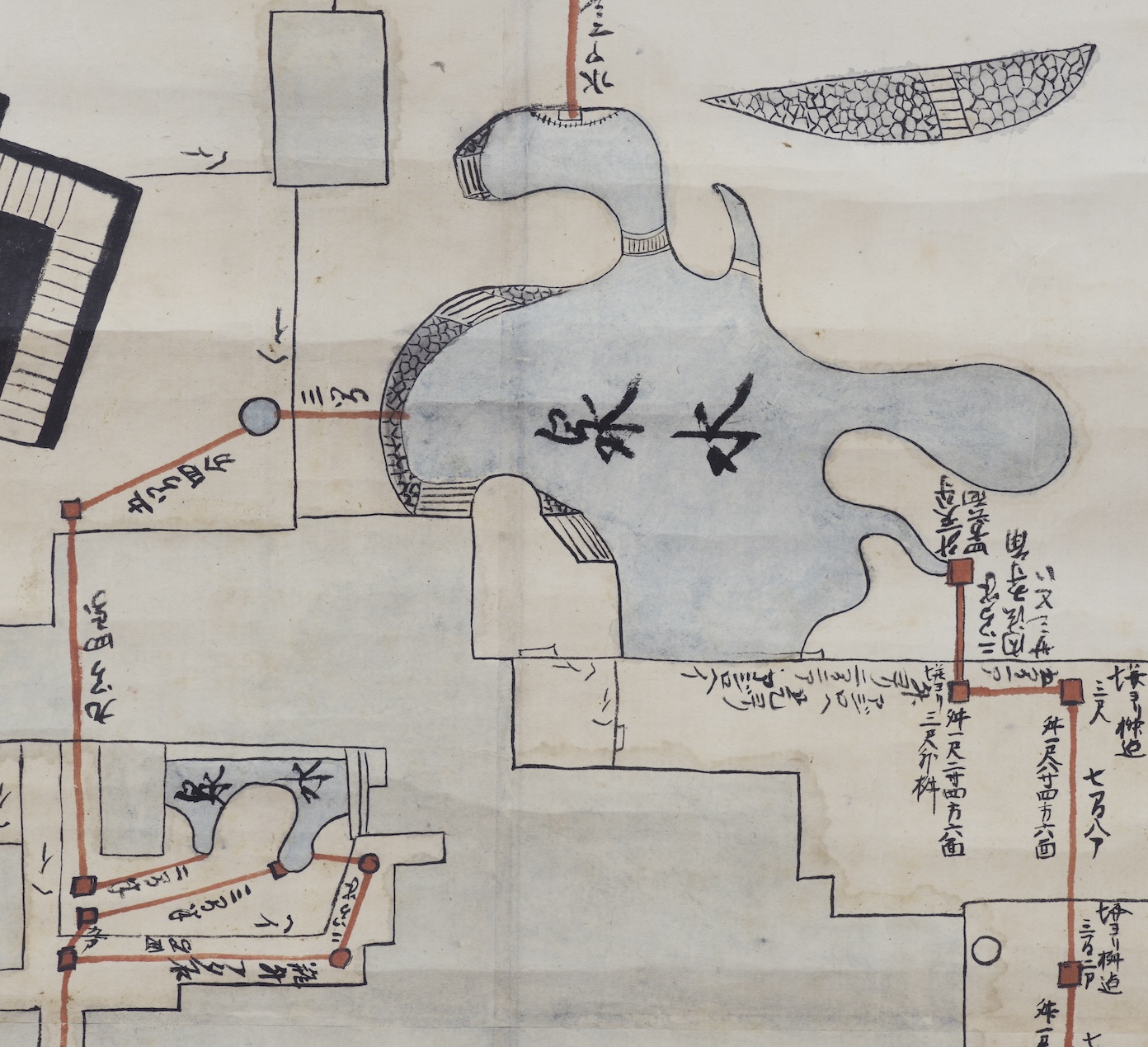

【本丸池泉の絵図「赤穂城本丸水筋図」(兵庫県立赤穂高等学校蔵)】庭園への給水はすべて上水道で賄われた。

【本丸池泉の絵図「赤穂城本丸水筋図」(兵庫県立赤穂高等学校蔵)】庭園への給水はすべて上水道で賄われた。

【本丸大池泉】藩主御殿南にある東西40mの規模を誇る池泉。発掘調査に基づき浅野・森両時代の形状を反映して整備されている。

【本丸大池泉】藩主御殿南にある東西40mの規模を誇る池泉。発掘調査に基づき浅野・森両時代の形状を反映して整備されている。

門跡の調査

本丸内にある本丸門、厩口門(台所門)、刎橋門は、いずれも発掘調査が実施された。本丸門は、かつて学校の校門であったためにかなりの破壊を受けていたが、発掘調査によって門の袖石垣や枡形を構成する石垣の一部が発見された。また絵図や古写真をあわせて検討した結果、高麗門の規模がほぼ明らかとなった。

【赤穂城本丸門跡の発掘調査状況(平成4年度)】枡形を構成する石垣や、二の門(写真中央下)の袖石垣等が見つかっている。写真右側には修理を待つ新石が並んでいる。

【赤穂城本丸門跡の発掘調査状況(平成4年度)】枡形を構成する石垣や、二の門(写真中央下)の袖石垣等が見つかっている。写真右側には修理を待つ新石が並んでいる。

厩口門の発掘調査では鏡柱の礎石とそれを結ぶ框(かまち)石、また両袖に取りつく袖石垣をはじめ、控柱礎石の抜き取り痕跡が発見されるなど、門の構造把握に関して多大な成果が得られた。現在はこうした資料に基づいて整備されている。

【本丸厩口門跡の発掘調査】鏡柱礎石などが良好な状態で見つかった。

【本丸厩口門跡の発掘調査】鏡柱礎石などが良好な状態で見つかった。

【整備された本丸厩口門】

【整備された本丸厩口門】

【本丸厩口門脇の曲線石垣】 厩門の南側にある石垣は、よく見ると曲線を呈している。この曲線は江戸時代の城郭絵図にも描かれているので、後にひずんでできたものではない。二ノ丸の水手門脇の石垣も大きく曲線を呈していることから、赤穂城の石垣の特異性を物語る重要な石垣と言える。

【本丸厩口門脇の曲線石垣】 厩門の南側にある石垣は、よく見ると曲線を呈している。この曲線は江戸時代の城郭絵図にも描かれているので、後にひずんでできたものではない。二ノ丸の水手門脇の石垣も大きく曲線を呈していることから、赤穂城の石垣の特異性を物語る重要な石垣と言える。

刎橋門についても鏡柱礎石が1基見つかったが、橋の詳細な構造が不明であるため復元整備は行われていない。

【本丸厩口門脇の曲線石垣】橋台となる石垣が発見されている。

【本丸厩口門脇の曲線石垣】橋台となる石垣が発見されている。

二之丸

【赤穂城跡二之丸と江戸じだいの景観復元】海城であった赤穂城の二之丸は瀬戸内海に突き出し、川を隔てて東に「東浜塩田」が立地していた。

【赤穂城跡二之丸と江戸じだいの景観復元】海城であった赤穂城の二之丸は瀬戸内海に突き出し、川を隔てて東に「東浜塩田」が立地していた。

二之丸の縄張

二之丸は本丸の周囲をぐるりと取り囲む「輪郭式」の様相を呈する。その石垣は複雑な「折れ」を見せており数十mごとに多彩な横矢掛を設けている。また南端の水手門前は船着場のため雁木や突堤が付属し、海城である赤穂城を雄弁に物語る。水手門周辺の石垣を見てみると、石垣を大きくくぼませる「水撚(みずひねり)」技法や曲線状の石垣など、見るべきところが多い。

【「水撚」技法と曲線を描く石垣】石垣を大きくくぼませて(水撚)、そこに門を築く。また曲線を描く石垣も見どころである。

【「水撚」技法と曲線を描く石垣】石垣を大きくくぼませて(水撚)、そこに門を築く。また曲線を描く石垣も見どころである。

二之丸は東西にそれぞれ仕切が設けられて南北に分けられている。北半分は侍屋敷として、南半分は米蔵や馬場、作事小屋など藩の公共的な空間であったが、唯一、二之丸北西部一帯は浅野家の筆頭家老であった大石頼母助(たのものすけ)良重の屋敷が設けられ、大規模な池泉を備えた庭園(二之丸庭園)も作られていた。

櫓は城の北、東、南それぞれで計5棟建てられており、本丸のように櫓を持たない櫓台=横矢枡形が存在しないことは、二之丸が赤穂城の防備の要であったことを示している。門は北方の三之丸に開口する二之丸門、南の瀬戸内海に開口する水手門、二之丸庭園の西端を区切る西中門(西ノ門)の3門のほか、東西の仕切にも門があった。

大石良重と二之丸庭園

二之丸内に居住した人物に大石頼母助良重がいる。良重は大石内蔵助良雄の大叔父にあたり浅野家の筆頭家老であった人物で、「二ノ丸ニ屋敷ヲ賜フ〔長サ四町、築山 泉水等大に設ク〕」とある(注1)。また山鹿素行の『年譜』には「(寛文九(1669)年三月)十四日、大石氏の茶亭に遊ぶ(注2)」とあり、藩主とともに遊興した記録も残る。

良重屋敷跡の発掘調査で見つかったのが広さ1㌶を超える二之丸庭園であり、まさに山鹿素行が遊んだ庭園だったのである。

二之丸庭園は平成10(1998)年以降に全面発掘調査が行われて全容が明らかとなった。3ヶ所の入江からなる複雑な護岸で構成された上流部と、単純な護岸ながら大きな中島の周囲を水路がめぐる雄大な下流部からなり、山鹿素行の『年譜』に「一葦(小舟)に棹さして錦帯池に浮び夕に及ぶ」とあるように、舟遊びができる大庭園であった。

二之丸庭園は、すでに整備が完了していた本丸庭園とともに、平成14(2002)年に国名勝「旧赤穂城庭園 本丸・二之丸庭園」として指定され、継続的に整備が行われて往時の景観を取り戻しつつある。

- 注1 大石精編1980「良重傅」『大石家系圖正纂』

- 注2 広瀬豊1941『山鹿素行全集 思想編』岩波書店

【東屋1】

【東屋1】

【東屋2】

【東屋2】

【上流部池泉】

【上流部池泉】

【傘亭】

【傘亭】

【木橋】

【木橋】

【舟屋】

【舟屋】

【二之丸庭園の整備状況】

【二之丸庭園の整備状況】

【大石頼母助屋敷門】

【大石頼母助屋敷門】

【二之丸庭園表門】

【二之丸庭園表門】

【管理門2】

【管理門2】

【木橋4】

【木橋4】

【管理門3】

【管理門3】

【西仕切門】

【西仕切門】

門跡の調査

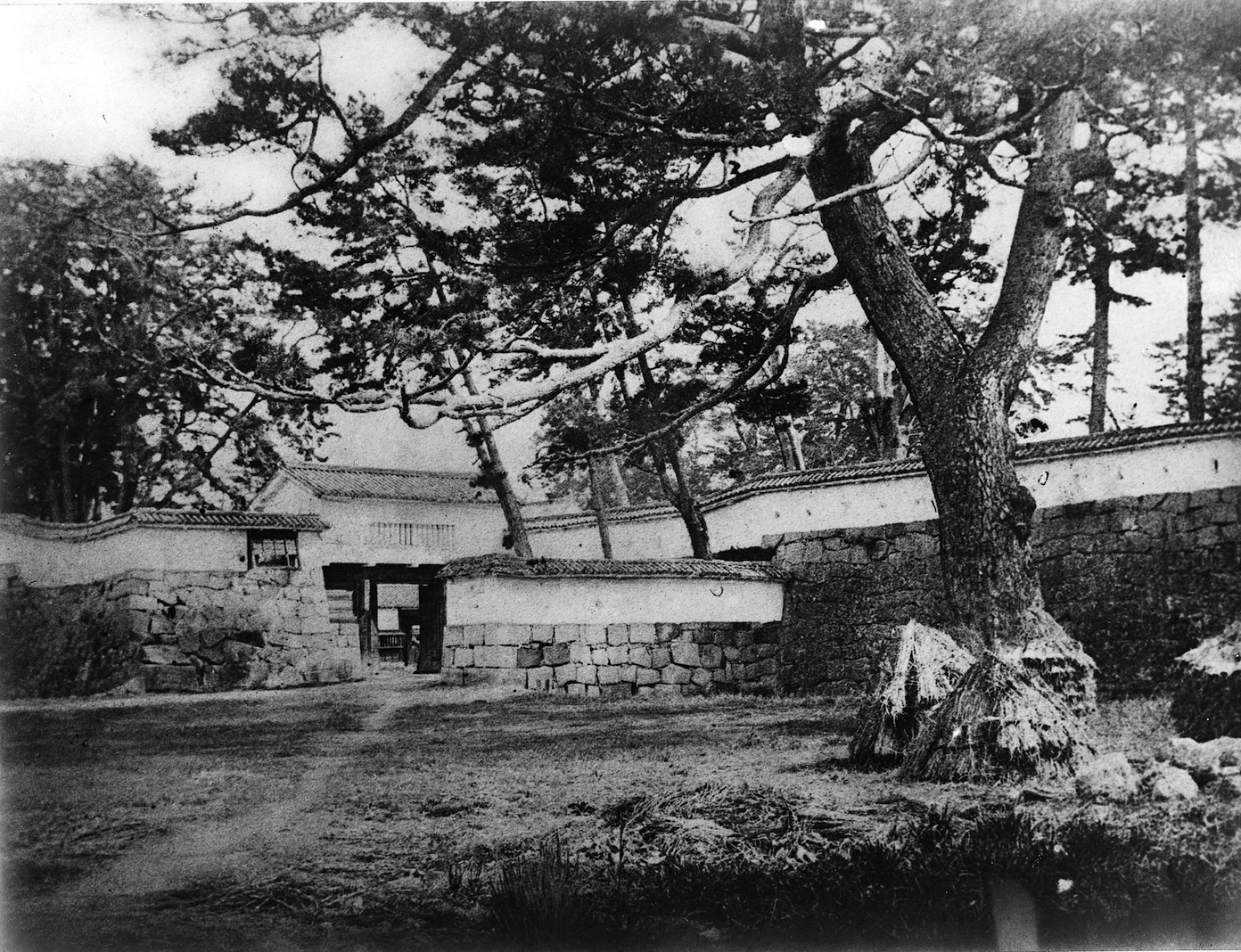

【二之丸門 古写真(原版は花岳寺蔵)】 明治10年代の撮影。手前に蔀状の低石垣があり、その奥に櫓門がみえる。

【二之丸門 古写真(原版は花岳寺蔵)】 明治10年代の撮影。手前に蔀状の低石垣があり、その奥に櫓門がみえる。

【二之丸門跡の発掘調査】櫓門前の蔀状の低石垣の基礎がみつかり、「継ぎ足し」された石垣が確認された。山鹿素行が改変を指示した痕跡の可能性が高い。

【二之丸門跡の発掘調査】櫓門前の蔀状の低石垣の基礎がみつかり、「継ぎ足し」された石垣が確認された。山鹿素行が改変を指示した痕跡の可能性が高い。

二之丸門は三之丸から二之丸へ至る主動線にあたる場所で、平成14(2002)年に部分的な発掘調査が行われた。ここは赤穂滞在中であった山鹿素行が縄張の変更を指示した場所であり、発掘調査の結果、改変を思わせる低石垣の基礎が発見されている。

このほか水手門跡、西中門跡、西仕切門跡の発掘調査が実施され、水手門や西中門は高麗門、西仕切門は棟門であることが判明し、西仕切門、西中門は二之丸庭園整備に伴って復元されている。

【二之丸西中門跡の発掘調査】二之丸庭園西端にあたり、土橋とともにその特殊な構造が明らかになった。

【二之丸西中門跡の発掘調査】二之丸庭園西端にあたり、土橋とともにその特殊な構造が明らかになった。

【二之丸水手門跡の発掘調査】水手門は瀬戸内海に面した門であり、門前には雁木(階段)が設置され、船が着岸できるようになっている。

【二之丸水手門跡の発掘調査】水手門は瀬戸内海に面した門であり、門前には雁木(階段)が設置され、船が着岸できるようになっている。

櫓台の調査

赤穂城跡では櫓台の調査事例は少ないが、二之丸北隅櫓台と二之丸東隅櫓台が発掘調査されている。

二之丸北隅櫓台は二之丸庭園整備に伴って解体修理が行われた。その結果、櫓台の石垣は現在の石垣によって埋め殺された、古い石垣と接続されていたことが判明した。こうした古い石垣は、浅野家によって築城された現在の赤穂城築城前の石垣なのは間違いないが、池田時代の掻上城の縄張と類似している点もあり、今後の検討が必要な重要な資料である。

二之丸東櫓台は、明治時代以降、城内が田畑として利用されたときの土取りを原因として崩落したもので、平成30(2018)年度に発掘調査が行われその実態が明らかとなった。櫓台中央部には礎石も残されており一重櫓の構造が判明している。

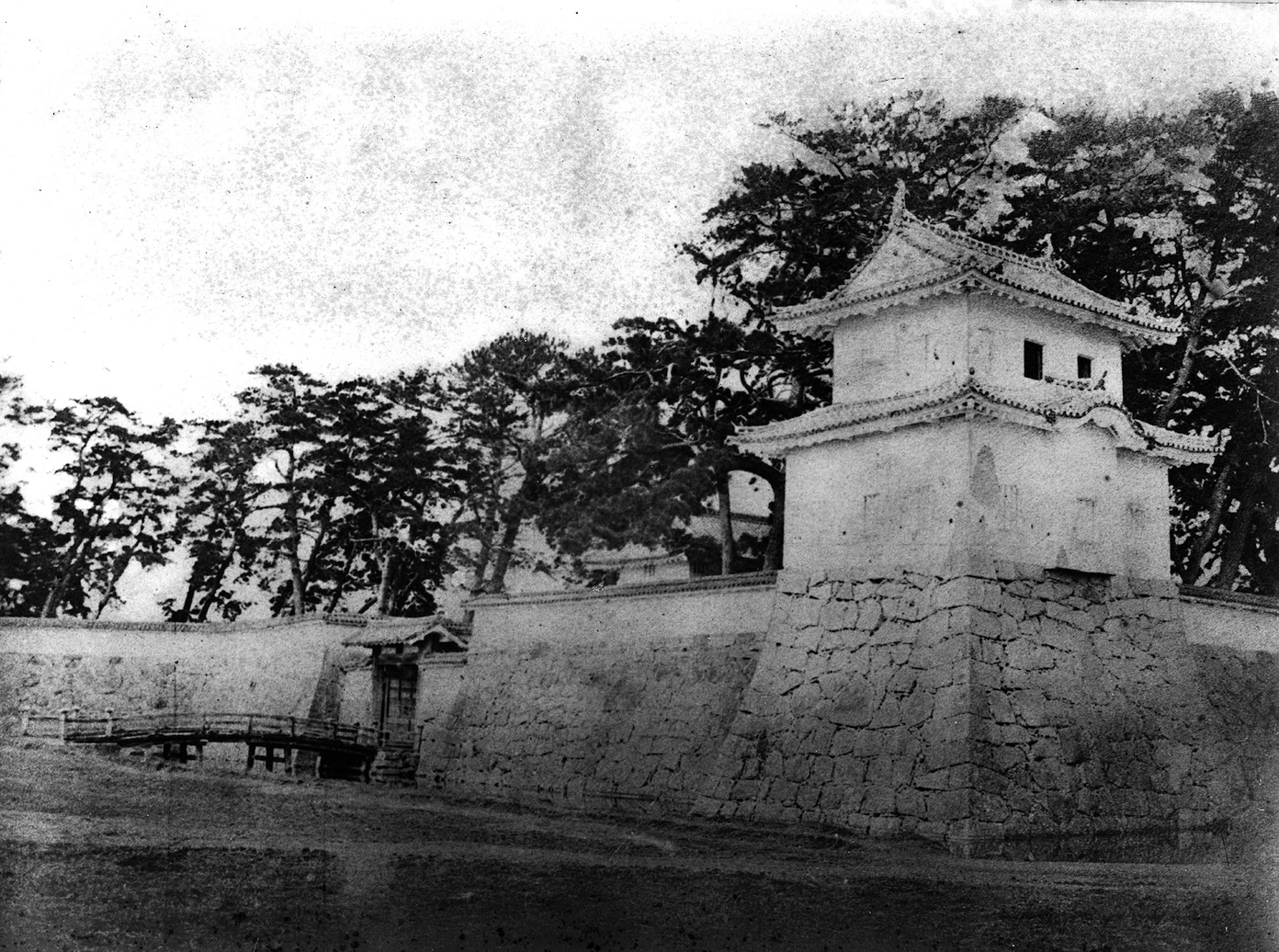

【三之丸西南隅櫓と二之丸潮見櫓 古写真(原板は花岳寺蔵】手前にある櫓は二之丸門西南隅櫓で、右奥にあるのが潮見櫓。明治10年代に城の西方向から撮影したものである。

【三之丸西南隅櫓と二之丸潮見櫓 古写真(原板は花岳寺蔵】手前にある櫓は二之丸門西南隅櫓で、右奥にあるのが潮見櫓。明治10年代に城の西方向から撮影したものである。

【赤穂城跡二之丸東櫓台の発掘調査(三次元モデル)】南西方向から。櫓台の中心には礎石が残されているが、西側(手前側)は大きく崩壊している。

【赤穂城跡二之丸東櫓台の発掘調査(三次元モデル)】南西方向から。櫓台の中心には礎石が残されているが、西側(手前側)は大きく崩壊している。

三之丸

城ヶ洲

『播州赤穂郡志』によればこの一帯は「城ヶ洲」と呼ばれ、天正年間(1573~1593)に宇喜多直家の家臣、津浪法印という人物が備前岡山から赤穂に来て、浅野家時代に近藤源八の屋敷地となる場所に役所を構えたという。その後、池田家時代に赤穂郡代として派遣されていた垂水半左衛門勝重の役所も、その東側にあった奥野将監の屋敷地にあったという。

【赤穂城跡三之丸と江戸時代の景観復元】侍屋敷と町家が広がる城下町に面した三之丸。大手門、清水門、塩屋門という3方向からの出入口を備え、大手門は城下町に、清水門は米蔵に、塩屋門は侍屋敷に通じていた。なお、三之丸内の道は、江戸時代とほぼ変化がみられない。現在は大石内蔵助良雄宅跡に赤穂大石神社が建つほか、江戸期の数少ない建築物として大石良雄宅跡長屋門、近藤源八宅跡長屋門が残る。

【赤穂城跡三之丸と江戸時代の景観復元】侍屋敷と町家が広がる城下町に面した三之丸。大手門、清水門、塩屋門という3方向からの出入口を備え、大手門は城下町に、清水門は米蔵に、塩屋門は侍屋敷に通じていた。なお、三之丸内の道は、江戸時代とほぼ変化がみられない。現在は大石内蔵助良雄宅跡に赤穂大石神社が建つほか、江戸期の数少ない建築物として大石良雄宅跡長屋門、近藤源八宅跡長屋門が残る。

三之丸の縄張

城の南は遠浅の干潟(瀬戸内海)に、東は熊見川に面しており、自然の要害であった。そこで北~西側の防備を万全にするべく築かれたのが三之丸である。

三之丸の北端には、北方に広がる城下町からの玄関口として高麗門と櫓門を備えた大手門・大手枡形が設けられ、隣接して二重の大手隅櫓を築くなど威容を誇っていた。

また、東側には熊見川に面して築かれた米蔵や船入と接続する清水門が、西側には「搦め手」としての塩屋門が、そして南西端には瀬戸内海に面した干潟門が築かれていた。三之丸には防備の要として櫓が4棟建てられていたが、これらの櫓はそれぞれ城下町、熊見川、瀬戸内海に面し、また城門に隣接するなど、効果的に配備されていた。

城壁の形状は、石垣に複雑な「折れ」を設けるなどやはり軍学の影響を大きく受けている。赤穂大石神社西側にある「屏風折」がその代表例といえるもので、石垣から突然鋭角に突き出した石垣が見どころである。

侍屋敷

三之丸内には家禄1500石の筆頭家老であった大石良雄、同じく家老職にあった大野九郎兵衛や、赤穂城設計者である近藤正純の子、近藤源八といった重臣の屋敷が配置されていた。

このほか三之丸には浅野家時代に馬をつなぎとめる厩が設置されており、藩主が二之丸の馬場で乗馬訓練していたようだ。

ただし、刃傷事件によって浅野家から森家に支配が変わると、石高の減少にともなって重臣の大規模な屋敷を維持することは困難となり、例えば大石良雄の屋敷は5名の武士によって分割居住されることとなった。

また明治維新後の明示5(1872)年、赤穂城は廃城が決定し、明治18(1885)年ころからは城門や櫓が取り壊されるとともに、侍屋敷地なども民間に払い下げられていった。

大手隅櫓

現在の赤穂城のシンボルとも言えるのが三之丸大手隅櫓である。赤穂城は明治維新後に民間に払い下げられ、一部の建物を除いてことごとく除却された。しかし天守の復興をはじめとした全国的な城郭復興の動きを背景とし、昭和30(1955)年に隅櫓や大手門(高麗門)などが再建された。細部は本来の形状と異なるものの、赤穂城の当時の威容を伝えてくれる。

【三之丸大手隅櫓 古写真(原板は花岳寺蔵)明治10年代撮影。大手隅櫓や大手門のほか、三之丸外堀にかけられた木橋が写っており、江戸時代の様子がよくわかる。隅櫓左奥には櫓門の階上部分も見えている。

【三之丸大手隅櫓 古写真(原板は花岳寺蔵)明治10年代撮影。大手隅櫓や大手門のほか、三之丸外堀にかけられた木橋が写っており、江戸時代の様子がよくわかる。隅櫓左奥には櫓門の階上部分も見えている。

【現在の赤穂城跡三之丸大手隅櫓】現在の隅櫓は昭和30(1955)年建築のもので、窓の配置などに若干の際が認められる。石垣は当時のまま残され、修理された形跡はない。

【現在の赤穂城跡三之丸大手隅櫓】現在の隅櫓は昭和30(1955)年建築のもので、窓の配置などに若干の際が認められる。石垣は当時のまま残され、修理された形跡はない。

大手門枡形の調査

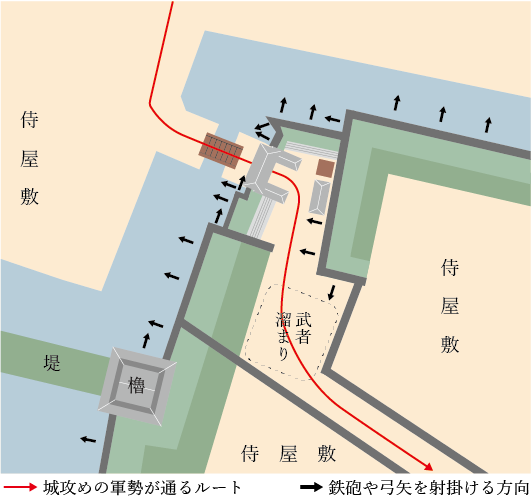

三之丸大手門枡形は、赤穂城の中でも特に厳重な防御施設である。まずこの周辺の外堀の水深は浅く泥性なため、歩きにくくなっており、かつ水中に潜ることもできない。そのため三之丸外堀を渡ることができるのは太鼓橋に限定される。大手門(高麗門)を無事突破したとしても、行く先には櫓門があり、三方から鉄砲や弓矢で射掛けられるのである。さらに、この櫓門を突破したとしてもUターン状に城内への侵入ルート設定がされており、そこに「武者溜まり(広場)」が用意され、多数の守備兵が待機しているのである。このように、正面から攻め込むのはかなり難しい構造を持っていた。

なお、この枡形石垣は明治19(1886)年に一部改変を受けていたが、平成12・13(2000・2001)年度に実施した発掘調査の成果を受け、平成13(2001)年度になって往時の形状に復元された。このほか発掘調査では旧赤穂上水道も発見されており、大手門の下をくぐって城内へ水道を引き入れる石組暗渠や木製の間枡が確認されている。

【赤穂城三之丸大手門枡形跡の発掘調査】 後世に破壊された城壁が確認された。

【赤穂城三之丸大手門枡形跡の発掘調査】 後世に破壊された城壁が確認された。

【赤穂城三之丸大手門周辺の発掘調査】 大手門の下を旧赤穂城水道が通っていることがわかる。

【赤穂城三之丸大手門周辺の発掘調査】 大手門の下を旧赤穂城水道が通っていることがわかる。

【赤穂城三之丸大手門枡形跡の防衛イメージ図】赤穂城の玄関口である大手には2ヶ所の城門と1棟の番所、そして大きく迂回するようルート設定された「枡形」が設けられていた。城攻めの軍勢がこの大手を通過しようとした場合、頻繁に折れ、また道幅が変化することによって城門を破りにくくしている間に、あらゆる角度から鉄砲や弓矢で攻撃されるだろうことがよく理解できる。また、防御側は武者溜まりに兵を配備することができ、櫓門を通る少ない軍勢に対して有利に戦を挑むことができる。

【赤穂城三之丸大手門枡形跡の防衛イメージ図】赤穂城の玄関口である大手には2ヶ所の城門と1棟の番所、そして大きく迂回するようルート設定された「枡形」が設けられていた。城攻めの軍勢がこの大手を通過しようとした場合、頻繁に折れ、また道幅が変化することによって城門を破りにくくしている間に、あらゆる角度から鉄砲や弓矢で攻撃されるだろうことがよく理解できる。また、防御側は武者溜まりに兵を配備することができ、櫓門を通る少ない軍勢に対して有利に戦を挑むことができる。

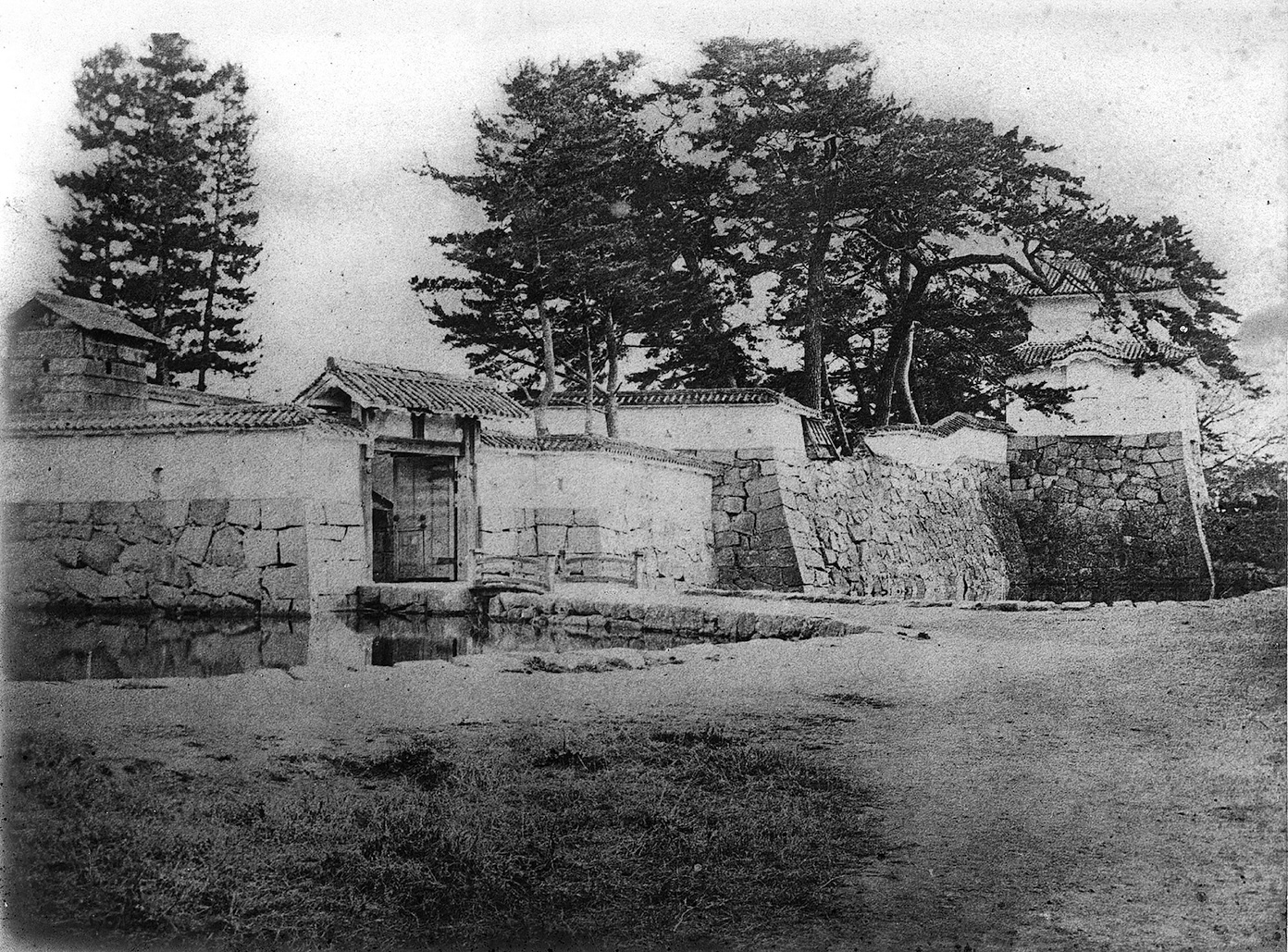

塩屋門

塩屋門は城下の侍屋敷に面した「搦め手」の門である。赤穂城でも特に重要な防御拠点であり、門は高麗門の1門のみだが、大手門と同様に枡形を形成していた。発掘調査は行われていないため、詳細な構造はいまだ明らかにはなっていないものの、明治期の古写真の存在によって今後の復元検討が可能な門となっている。

【三之丸塩屋門 古写真(原板は花岳寺蔵)】 明治10年代の撮影。写真に写っている高麗門を通り抜けるとすぐ右側に折れるように誘導されており、枡形をなしていた。加えて、門前の兵に横矢を掛けられるように二重櫓が配されている。左端には太鼓櫓も写っている。

【三之丸塩屋門 古写真(原板は花岳寺蔵)】 明治10年代の撮影。写真に写っている高麗門を通り抜けるとすぐ右側に折れるように誘導されており、枡形をなしていた。加えて、門前の兵に横矢を掛けられるように二重櫓が配されている。左端には太鼓櫓も写っている。

【現在の赤穂城三之丸塩屋門】上の写真と同じアングル。門や隣接する低石垣の一部は撤去され、往時の状況を想像するのは難しいが、古写真と照合することでイメージを掴むことができる。

【現在の赤穂城三之丸塩屋門】上の写真と同じアングル。門や隣接する低石垣の一部は撤去され、往時の状況を想像するのは難しいが、古写真と照合することでイメージを掴むことができる。

【赤穂城三之丸塩屋門の防衛イメージ図】塩屋門は門こそ一門しかないが、枡形を形成していた。また、外堀の陸橋のみがならず、枡形内も大手門枡形に比べると圧倒的に狭く造られていた。城内にも侍屋敷があり、攻め込むには困難だったに違いない。なお塩屋門は発掘調査が行われていないことから図は推定を含んでいる。

【赤穂城三之丸塩屋門の防衛イメージ図】塩屋門は門こそ一門しかないが、枡形を形成していた。また、外堀の陸橋のみがならず、枡形内も大手門枡形に比べると圧倒的に狭く造られていた。城内にも侍屋敷があり、攻め込むには困難だったに違いない。なお塩屋門は発掘調査が行われていないことから図は推定を含んでいる。

【「赤穂城内水筋絵図面」(赤穂市教育委員会蔵)にみる清水門】幕末頃の絵図と推定されるが、番所や雁木の位置などが克明に描かれている。

【「赤穂城内水筋絵図面」(赤穂市教育委員会蔵)にみる清水門】幕末頃の絵図と推定されるが、番所や雁木の位置などが克明に描かれている。

清水門跡の発掘調査

清水門は、赤穂城の東側、熊見川(現在の加里屋川)、米蔵や船入に面した門である。本丸外堀と三之丸外堀の連通した部分に小規模な木橋を設け、そこから入城する門であり、絵図によれば門を入ると低石垣が道をふさぐように設置され、蔀(目隠し)の役割を果たしていた。発掘調査では門の関連施設は発見できなかったが、木橋の架かる石垣の基礎部分が把握された。

【三之丸清水門跡の発掘調査】本丸外堀と三之丸外堀を連通させ、その上に木橋が設置されていたことがわかった。

【三之丸清水門跡の発掘調査】本丸外堀と三之丸外堀を連通させ、その上に木橋が設置されていたことがわかった。

【「赤穂城内水筋絵図面」(赤穂市教育委員会蔵)にみる塩屋門】幕末頃の絵図と推定されるが、番所や雁木の位置などが克明に描かれている。

【「赤穂城内水筋絵図面」(赤穂市教育委員会蔵)にみる塩屋門】幕末頃の絵図と推定されるが、番所や雁木の位置などが克明に描かれている。

大石内蔵助良雄の屋敷

大石内蔵助良雄の屋敷は家老屋敷だけあって大手門を入ってすぐの場所にあり、防備の要であった。しかし赤穂浅野家断絶後、森家が赤穂を支配するようになると、石高の減少によって家臣団の家禄も減り、この大規模な敷地を管理することは困難であったため、長屋門には複数の武士が分割居住したという。しかし享保14(1729)年には失火によって本邸は焼失。跡地の広場と庭園池泉が藩札製造所(札刷場)に使用されることになった。からくも残されていた長屋門も安政3(1856)年に大規模な建替えが行われた。

明治時代になると、城内が民間に払い下げられていくなか、花岳寺和尚の仙珪が長屋門を購入保存し、この地での大正元(1912)年の大石神社の建立につなげた。

明治40(1907)年に当時の赤穂町長の発議により大石邸保存会が設立され、大正12(1923)年に「大石良雄宅跡」が国史跡になったものの、長屋門自体は未指定であり、昭和41(1966)年まで断続的に改修が行われている。

昭和52(1977)年には学術的な解体修理が行われ、一部に旧材を用いながら安政3(1856六)年の状態に修理された。このように長屋門は複雑な経緯をもっているものの、城内にある江戸期の建築物として貴重な遺構となっている。

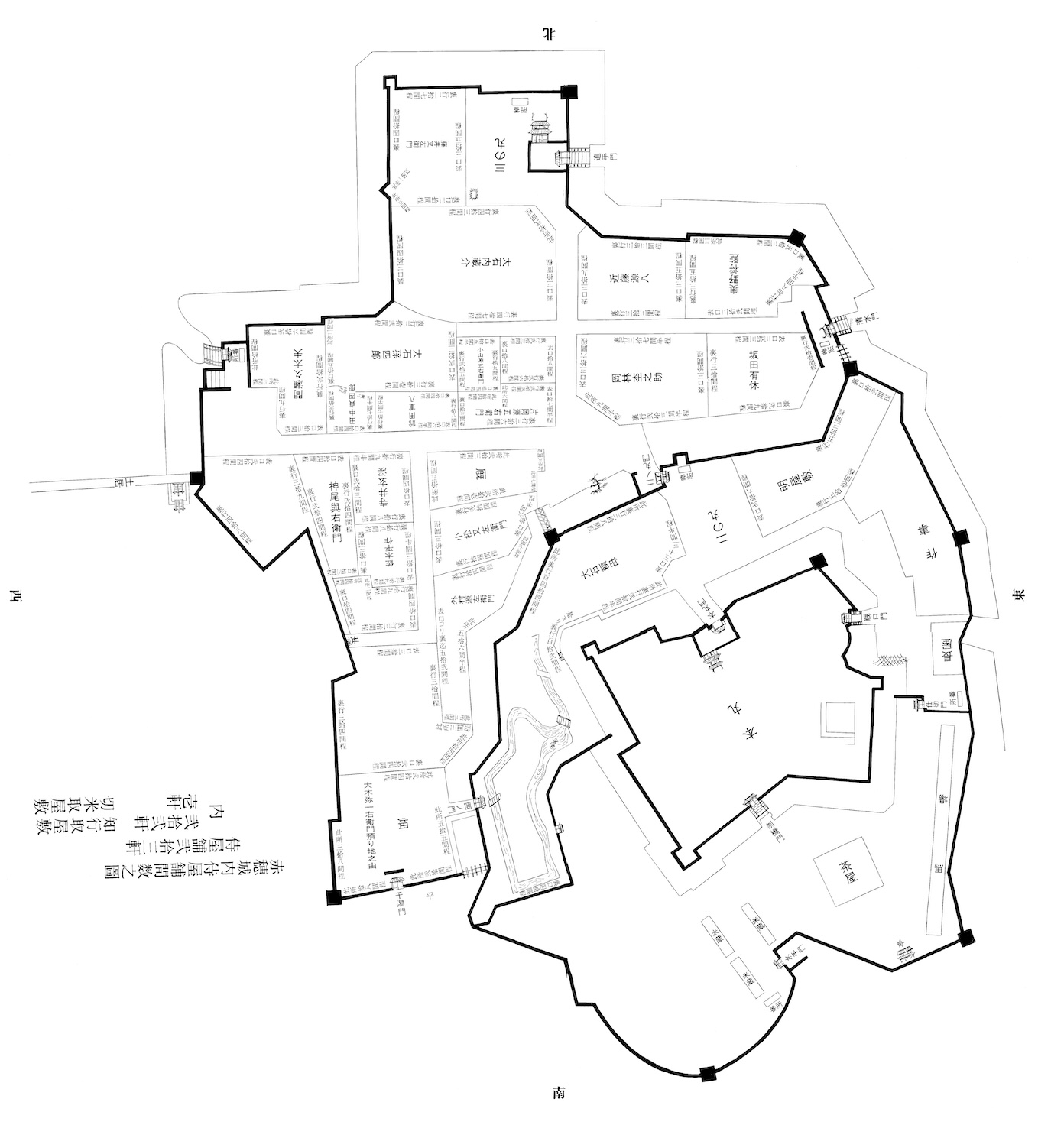

【「赤穂城内士屋鋪間数之図」(花岳寺蔵)】元禄15(1702年)に永井直敬が赤穂藩主になった際、在番していた龍野藩から差し出された絵図を元図とし、昭和6(1931年)年に写されたもの。白線の範囲が三之丸。城内の道は現在もほとんど踏襲されており、屋敷跡を訪ねることができる。

【「赤穂城内士屋鋪間数之図」(花岳寺蔵)】元禄15(1702年)に永井直敬が赤穂藩主になった際、在番していた龍野藩から差し出された絵図を元図とし、昭和6(1931年)年に写されたもの。白線の範囲が三之丸。城内の道は現在もほとんど踏襲されており、屋敷跡を訪ねることができる。

【大石良雄宅跡長屋門】幾度かの改修をうけたものの、貴重な江戸期の建築物である。

【大石良雄宅跡長屋門】幾度かの改修をうけたものの、貴重な江戸期の建築物である。

【赤穂大石神社】合祀された赤穂神社に奉納されていた什物も保管されている。

【赤穂大石神社】合祀された赤穂神社に奉納されていた什物も保管されている。

近藤源八宅跡長屋門

今一つ、赤穂城跡には江戸期の建築物が残されている。それが大石良雄宅跡長屋門の向いに位置する近藤源八宅跡長屋門である。近藤源八正憲は、赤穂城を設計した軍学師範で家老でもあった近藤三郎左衛門正純の子であり、自らも甲州流軍学を修め、千石番頭の重職にあった。

現在残されている建物は近藤家の桁行18間(約36m)にも及ぶ長屋門の約3分の1であり、後の森時代になって、大石良雄長屋門と同様、分割居住のために改修されてしまっていた。 平成10(1998)年に市指定建造物となり、一部解体して発掘調査が行われ、平成11(1999)年に復元整備が完了した。

【近藤源八宅跡長屋門】現在残されているのは一部であり、本来は18間(約36m)もの長さがあった。

【近藤源八宅跡長屋門】現在残されているのは一部であり、本来は18間(約36m)もの長さがあった。

絵図からみた赤穂城

掻上城の細部

【「松平右京大夫時代赤穂坂内之絵図」(赤穂市立歴史博物館蔵)屋鋪構部分の拡大】

【「松平右京大夫時代赤穂坂内之絵図」(赤穂市立歴史博物館蔵)屋鋪構部分の拡大】

赤穂城が築城される以前、池田時代に築かれた小規模な「屋鋪構(掻上城)」は、発掘調査の成果などから、現在の赤穂城本丸と同じ位置に存在していたことがわかっている。

当時の様子を描いた絵図「松平右京大夫時代赤穂坂内之絵図」を拡大してみると(上図)、「屋鋪構」は周囲を海に囲まれ、四方を石垣によって構築された長方形の砦状の城郭であったことがわかる。北西及び南東は一部が突出し、北東は逆に隅を切り取るようにして横矢掛が認められる。北側には蔵屋敷からつながる土橋が描かれているが、南側には雁木(石段)が描かれていることから、船で直接横付けできるようになっていたことがわかる。

元禄期の城内

【「赤穂城内侍屋舗間数之図」翻刻(飯尾精編1993『大石神社蔵赤穂城請取文書』所収)】

【「赤穂城内侍屋舗間数之図」翻刻(飯尾精編1993『大石神社蔵赤穂城請取文書』所収)】

「赤穂城内士屋鋪間数之図」は、元禄15(1702)年9月に浅野家に代わって永井直敬が赤穂藩主となり、11月4日に幕府代官から赤穂城の引き渡しを受けた際、在番していた龍野藩より差し出された絵図を昭和6(1931)年に写したものである。

この絵図には城内の侍屋敷の居住者名や敷地規模が細かく記されているほか、城内の各施設が詳細に記載されており、当時の様子を知る重要な資料となっている。赤穂城を描いている現存絵図では、城内の施設を記した資料が比較的少なく、特に二之丸の北西部に築かれた大池泉(二之丸庭園)を、池泉の形状や橋の位置を含めて描いたものはごく限られており、その意味でも非常に重要な資料となっている。

なお天和3(1683)年にすでに死去している大石頼母助良重の屋敷がいまだに記されており、建物が残されていたことも面白い。

本丸御殿の絵図

本丸御殿の絵図は3点が知られている。

まず「赤穂城本丸指図」は刃傷事件により赤穂城を請取りにきた脇坂龍野藩が、元禄14(1701)年に作成したものである。次に「赤穂御城御殿絵図 控」は赤穂浅野家断絶後に約4年間、赤穂を治めた永井家に伝わっていたもので、作成時期は明らかではない。

【「赤穂城本丸指図」(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵)】元禄14(1701)年の赤穂城明渡しの際、龍野藩脇坂家が作成したもので、元禄14年当時の本丸内の建物の配置が克明に記されている。下が北。

【「赤穂城本丸指図」(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵)】元禄14(1701)年の赤穂城明渡しの際、龍野藩脇坂家が作成したもので、元禄14年当時の本丸内の建物の配置が克明に記されている。下が北。

【「赤穂御城御殿絵図 控」(東京大学史料編纂所蔵)】元禄15(1702)年から、宝永3(1706)年にかけて赤穂藩主であった永井家に伝わったもの。作成時期は来歴から判断すると上記の絵図より新しいものと考えられるが、間取りに若干の差がある。

【「赤穂御城御殿絵図 控」(東京大学史料編纂所蔵)】元禄15(1702)年から、宝永3(1706)年にかけて赤穂藩主であった永井家に伝わったもの。作成時期は来歴から判断すると上記の絵図より新しいものと考えられるが、間取りに若干の差がある。

両者の建物間取りを比較すると、おおむね一致する。赤穂藩の政務の場となる「表」、藩主の居住する「中奥」、そして藩主の家族らが住む「奥」という構成はもちろん、間取りについてもほぼ変化が見られない。ただし一部について部屋仕切のレイアウトが変わっているところがあり、絵図の来歴から考えると、後者がより新しい絵図と評価できる。

ここで後者の「赤穂城本丸指図」を詳しく見てみよう。この絵図は描写が大変緻密で、間取りだけでなく柱の形に「●」「■」「 ■ 」の違いが表現されている。「●」は、「中奥」の藩主居間部分と家族らが住む「奥」に採用されている。一方「■」は政務の場である「表」に集中的に見られ、「表」と「奥」とで柱位置の表現法に差が認められる。

この理由として、建物の建築時期が異なることを考えておきたい。浅野長直が赤穂城を築城する前、この本丸内には池田家の城郭である「掻上城」が存在していた。元和元(1615)年、池田政綱が城郭に御殿(大書院、玄関、広間、敷台、土蔵)を増築したとの記事が残り、寛永8(1631)年には輝興が御殿金の間、多門、隅櫓、馬屋などを完備したと伝わる。政綱が増築した施設のほとんどは浅野家時代の「表」にも存在しており、わずか30年後に移封してきた浅野長直がこれを壊して建て直したとするのは不自然と思われる。つまり「赤穂本丸指図」に描かれた方形柱(■」の建物は池田家時代の御殿である可能性があり、円形柱(●)の建物は浅野家が新たに建築した御殿と考えられる。

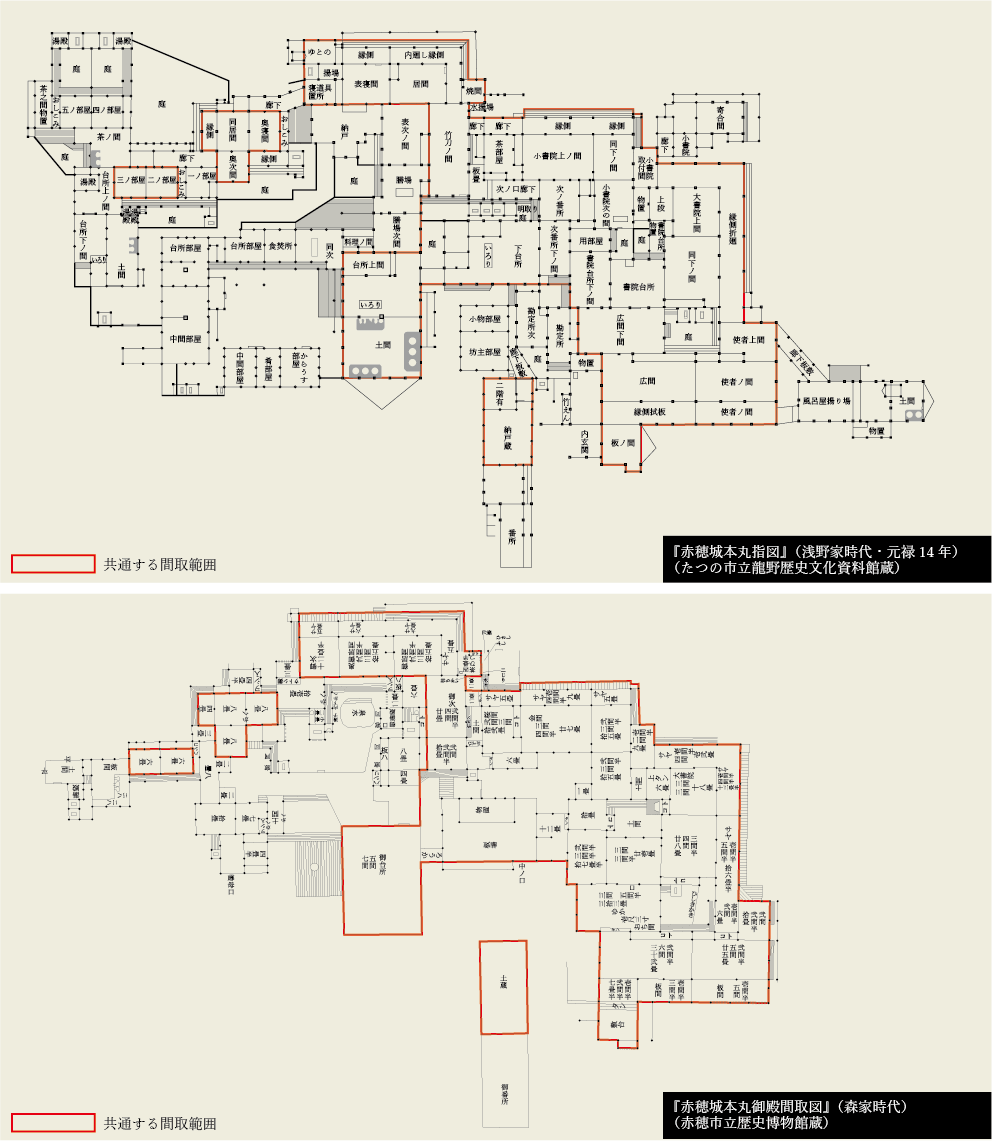

さて、残る1点は森時代の藩主御殿を描く(下写真)。

【「赤穂城本丸御殿間取図」(赤穂市立歴史博物館蔵)】 文久元(1861)年に建て替えられた後の本丸御殿絵図。元禄期絵図と比べると一部の改築であることがわかる。

【「赤穂城本丸御殿間取図」(赤穂市立歴史博物館蔵)】 文久元(1861)年に建て替えられた後の本丸御殿絵図。元禄期絵図と比べると一部の改築であることがわかる。

実はこの藩主御殿は、明治11(1878)年に赤穂尋常高等小学校校舎として移築されたことが、同校舎の解体に伴う棟(むな)札(ふだ)確認から判明しており、その際に文久元(1861)年に改築されたこともわかっている。そのため、この絵図に描かれた御殿は、文久元(1861)年に建て替えられて以降のものと推察される。しかし浅野時代の御殿絵図と比較すると、森家時代の御殿は建て替えというよりも改築による縮小といった方が適切なようだ(下図参照)。

- 『赤穂城本丸指図』(浅野家時代・元禄14年)(たつの市立龍野歴史文化資料館蔵)

- 『赤穂城本丸御殿間取区』(森家時代)(赤穂市立歴史博物館蔵)

【「赤穂城本丸指図」(上図。たの市立龍野歴史文化資料館蔵)と「赤穂城本丸殿間取図」(下図。赤穂市立歴史博物館蔵)との比較】

【「赤穂城本丸指図」(上図。たの市立龍野歴史文化資料館蔵)と「赤穂城本丸殿間取図」(下図。赤穂市立歴史博物館蔵)との比較】

具体的には、浅野時代の御殿のうち西半分、つまり政務をとる表御殿については建物はそのまま残し、内部の間取り変更を行っていることがわかる。そして台所や藩主の居間はそのまま残す一方、家族や側室などの居宅となっていた大規模な奥御殿は撤去され、わずかに増築を行っている。このような改築は、5万石以上の石高を誇った浅野家に比べ、2万石であった森家が、浅野家の築いた城を持て余すこととなっていたためと考えられる。 なお、移築された赤穂尋常高等小学校校舎は昭和3(1928)年に解体された。つまり江戸時代初期に池田家が築いた御殿は、昭和初期まで一部残されていたのかもしれない。