赤穂城前史

赤穗城前史

東大寺領・石鹽生莊

“赤穗”地名,最早出現在天平19年(747年),在《大安寺流記 資料冊》(注1)中記載為“赤穗郡十町”。此外,在當時的首都平城宮遺址中出土了一塊刻有“播磨國赤穗郡”的木簡。

根據當時的古記錄,天平勝寶5年(753 年),大伴家族開發的赤穗郡坂越鄉的墾田由秦大炬保管,並試圖建造鹽堤卻以失敗告終。同8年(756年)坂越鄉的“堲生山”的30餘町(35公頃)捐贈給了東大寺(注2)。此外,寶龜元年(770年),赤穗郡內曾包含西大寺的鹽木山(收集制鹽燃料的山)(注3)。根據天平15年(743年)頒佈的《墾田永年私財法》,可以知道制鹽產區是由大寺院管理開發的。

據說,在承和9年(842年),有一個由東大寺管理的被稱為“石鹽生莊”的約50個町(60公頃)的鹽灘。在貞觀5年(863年),還有關於收集制鹽燃料的“山六十町”(60公頃)的記錄(注4)。

然而,在很久以後的15世紀,根據兵庫北關的入港記錄(《兵庫北關入船納帳》),關於赤穗鹽的流通記錄卻只有一件,沒有跡象表明廣泛流通過(注5)。由此可見,從古代到中世紀,制鹽業並沒有得到穩步擴張。

【古代的千種川下游推定圖】通過考慮圖片、小名、發掘調查等進行推斷。此時,將成為赤穗城的地方還在水下。石鹽生莊的範圍被記錄為“東:赤穗川、南:海、西:大依松原、北:百姓口分並鹽生山崎”。

【古代的千種川下游推定圖】通過考慮圖片、小名、發掘調查等進行推斷。此時,將成為赤穗城的地方還在水下。石鹽生莊的範圍被記錄為“東:赤穗川、南:海、西:大依松原、北:百姓口分並鹽生山崎”。

坂越鄉赤穗莊

根據,承平年間(931~938年)成立的《和名類聚抄》(20卷本,高山寺本,注6)記載,赤穗郡有八個鄉鎮:坂越、八野、大原、築磨、野磨、周勢、高田、飛鳥,東大寺的莊園石鹽生莊屬於坂越鄉。

當時,坂越鄉不僅包括今坂越,還包括加里屋、鹽屋和尾崎,但到了仁平3年(1153年),其中東大寺的石鹽生莊領土被稱為“赤穗莊”(注4)。從古代文獻中可以大致估計出領地的具體面積(見下圖),但在遺址以西約1公里的堂山遺址的發掘中,實際上發現了大約同一時期與鹽田有關的遺跡(注7)。據推測,這個地方是,漲潮時通過人力將海水灌入鹽田,在那裡收集濃縮海水“咸水”後通過煮沸制鹽的,一個被稱為“汲潮浜式”的鹽田。

在那之後,有記載說赤穗莊在保元3年(1158年)成為京都的石清水八幡宮的領地,但此後沒有任何記錄,直到近代初期也沒有發現其他詳細記錄。另外,位於赤穗莊附近的坂越莊在長曆元年(1037 年)被記錄為攝政領地,在此之後成為了攝關家族所有的莊園。

此時,赤穗莊更像是一個作為鹽產區的莊園,而不是人們居住的村莊。然而,毫無疑問,鹽業的發展造成了人口的湧入。根據,藤江熊陽在延亨12年(1727年)寫的《播州赤城郡志》(注8),北方的黑穀長尾山下曾經有一個叫“加莊”的村莊,是為了經營鹽灘搬到了平原上,這就是加里屋(後來的城下町)的起點。

然而,關於中世紀的千種川流域的記錄很少,關於該地區的具體統治瞭解甚少。只能看到,在正和2年(1313年),“坂越莊內浦分堤木津村”歸矢野莊首領寺田家族所有(注9)。

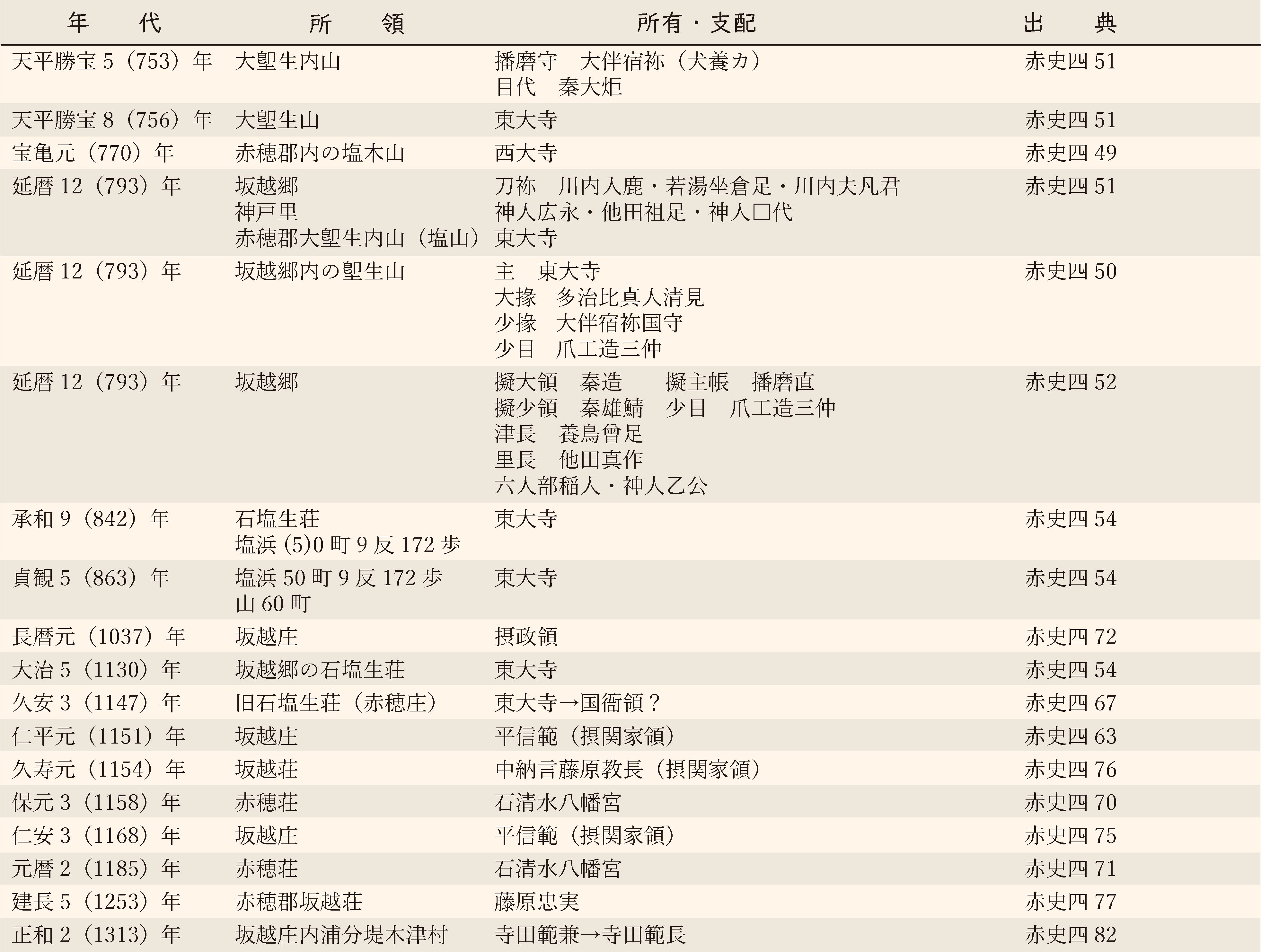

【千種川下游的古代統治者層】來源“赤史”是指赤穗市歷史,“四”是指第四卷。數字為參考文獻編號。“一”表示領地的變化。

【千種川下游的古代統治者層】來源“赤史”是指赤穗市歷史,“四”是指第四卷。數字為參考文獻編號。“一”表示領地的變化。

城下町的開始

根據《播州赤穗郡志》記載,享德年中(1452~1454年),赤松滿祐的氏族岡豐前守光景把大鷹城從東有年搬到了這個地方(有人說是光廣),被稱為“仮屋村古城”或“加里屋古城”。據說,這座城堡後來被劃分為一町目、寺町、大川和橫町,面積為7,200坪(約24公頃)。此時,人們已經從北方山麓遷徙了好幾次,因此這片土地在15世紀左右漸漸陸地化,開始發展成為水上運輸和軍事活動的基地。

在15世紀的《兵庫北關入船納帳》中記錄,港口的名稱出現在中莊(今中廣),在延德2年(1490年)建造了東性寺(後來的永應寺),到了天文元年(1532年)建造了大蓮寺。此外,萬福寺在天正 2年(1574年)從那波大島(今相生市)搬到加里屋後,人們才開始聚集於此地生活。天正10年(1582年),羽柴秀吉為入侵備中建造了一座“新堤壩”。這條堤壩後來擴建為姬路街道,成為城下町發展的基礎。

之後,據說在生駒親政之後統治當地的宇喜多秀家族的家臣津浪法印在“城之洲”設立了“行政所”。地點是赤穗城三之丸的近藤源八的宅邸所在地,大約在這個時期,行政基地從“仮屋村古城”搬到了如今的城堡內。慶長2年(1597年),在城下町北側建造了善門寺,長安寺也得以搬遷重建,可以說與江戶時代城下町相關的基本功能此時已經初步形成,但形成如今的城市景觀的街道=“町佈局”,不得不等到進入江戶時代,在元和年間發生的“加里屋大火”後的重建和維護。

- 注 1《大安寺伽藍源起並流記資財賬》(大安寺文書、46號資料)

- 注 2《播磨國赤穗郡坂越神戶兩鄉解》(石崎直矢所藏文書)

- 注3《造法華寺金堂所解案》(正倉院文書)

- 注4《東大寺諸莊文書並繪圖等目錄》(百卷本東大寺文書)

- 注5林屋辰三郎1981《兵庫北關入船納帳》 燈心文庫

- 注6《和名類聚抄》(天理大學附屬天理圖書館藏)

- 注7 兵庫縣教育委員會1995 “堂山遺跡”

- 注8 藤江熊陽1727《播州赤穂郡志》(《赤穗市史》第五卷翻刻所收)

- 注 9 《右兵衛尉範兼所領讓狀案》(東寺百合文書)

池田家族統治的時代

池田家族的統治

慶長5年(1600年),池田輝政以姬路城為住所,統治著包括赤穗在內的播磨52萬石領地。赤穗,位於與西側的備前國邊界處,在局勢仍不確定的時期曾是一個戰略要地。因此,池田輝政任命他最小的弟弟長政在赤穗建造城堡和城下町,想以此來建立防御播磨的體系。

然而,在慶長8年(1603年),當備前的 28萬石賜給了輝政的次子忠繼後,一直統治赤穗的長政被轉移到了備前國的下津井(今岡山縣倉敷市下津井),赤穗也成為了代官統治。

輝政于慶長18年(1613年)去世後,所有領地並都沒有被他的長子利隆繼承,赤穗成為了岡山藩池田忠繼的領地,之後忠繼在元和元年(1615年)去世,領地由忠繼的弟弟政綱繼承後,赤穗藩(35,000石)也得以再次成立。

寬永8年(1631年),政綱去世後因沒有繼承人,由他的弟弟輝興從平福(今兵庫縣佐用郡佐用町平福)來此繼承。

就這樣,赤穗是一個其統治者因池田家族內部的各種情況而頻繁更換的小城市,但即便如此,也沒有停止擴建城堡等積極的開發。人們認為,這是因為鹽田開發進展順利的緣故。

鹽田開發

當時的池田家族在領地內積極開發鹽田,姬路和高砂已成為古式入浜鹽田的主要產區。 在赤穗,人們認為熊見川(今千種川)上游的“鐵穴流”(一種通過將大量沉積物流入河流中,根據比重差異有效提取鐵砂的方法)河床被掩埋、頻繁的洪水導致大量泥沙流入,灘塗以每年5-6m的異常速度擴張(注1),具備了開墾鹽田的理想條件。在傳達當時情況的繪圖“池田右京大輔政綱公御時代之繪圖”中已經可以看到許多的“鹽濱”地帶。

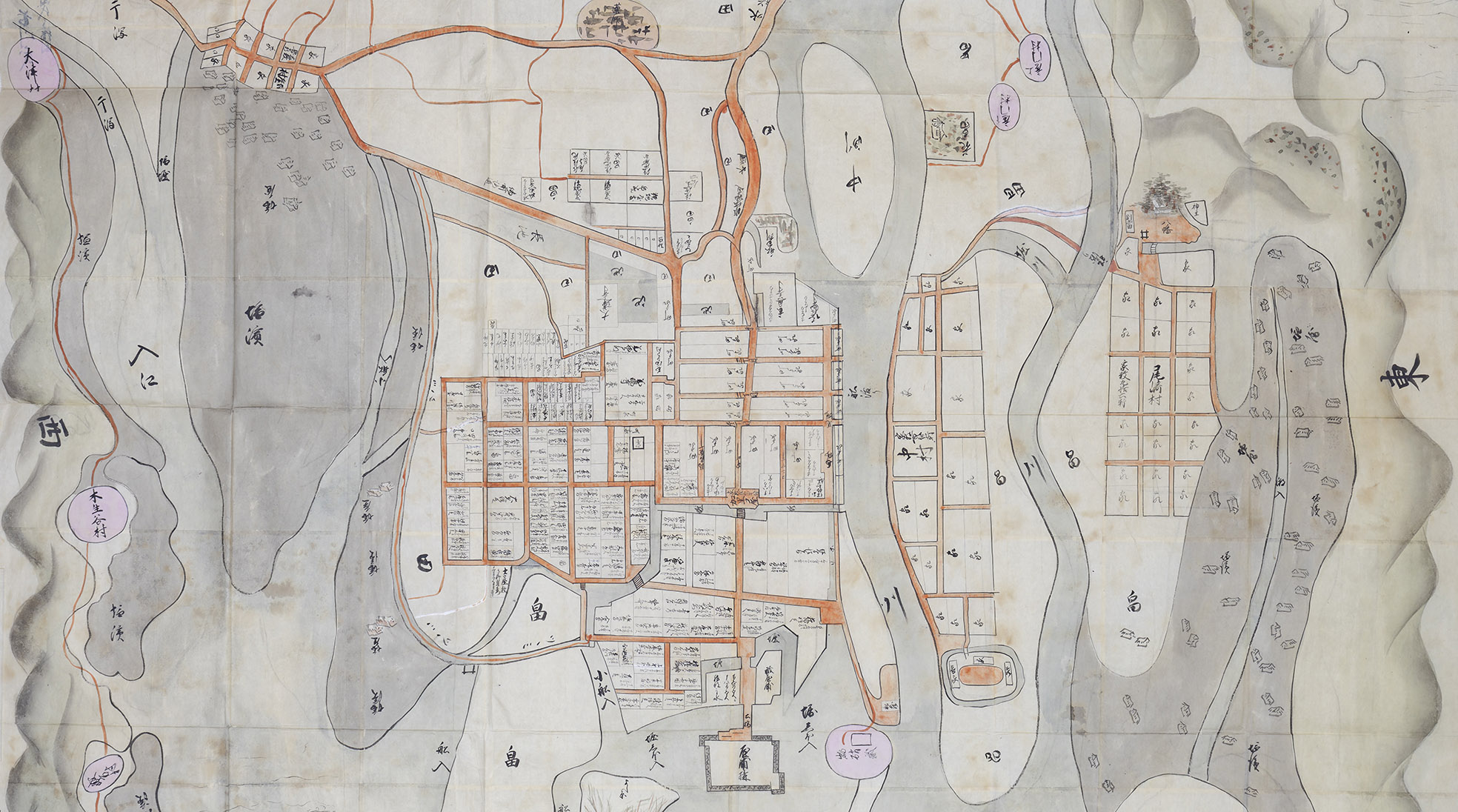

【“池田右京大輔政綱公御時代之繪圖”(前川良繼氏藏)】雖然標題為“政綱公御時代”,但此畫描繪的是寬永17年(1640年)遷至此處的妙典寺,因此被認為是一幅展現1630年-1640年左右的城下町狀態的畫作。主題是位於下方中央的“屋鋪構(掻上城)”以及城下町和周圍的鹽田(灰色)。還可以看到,城堡南側形成的潮灘“中州”被用於農耕地。

【“池田右京大輔政綱公御時代之繪圖”(前川良繼氏藏)】雖然標題為“政綱公御時代”,但此畫描繪的是寬永17年(1640年)遷至此處的妙典寺,因此被認為是一幅展現1630年-1640年左右的城下町狀態的畫作。主題是位於下方中央的“屋鋪構(掻上城)”以及城下町和周圍的鹽田(灰色)。還可以看到,城堡南側形成的潮灘“中州”被用於農耕地。

掻上城

在“池田右京大輔政綱公御時代之繪圖”的海岸線附近,描繪了一座被長方形石牆包圍的城堡“屋鋪構”。這是藤江熊陽在享保2年(1727年)撰寫的《播州赤穗郡志》中提到的“一重之掻上城”。

這座城堡建于慶長8年(1603年),由成為赤穗代官的垂水半左衛門勝重建造的。垂水勝重為了在攜帶泥沙的千種川形成的土地上建造新城堡和城下町,在熊見川上游約7公里處開鑿了一條名為“切山隧道”的水道修建了赤穗水道。之後,建造了連接備前街道和姬路街道的城下町,並在其南側建造了一座海上城堡“掻上城”。

城下町是,元和年間發生的“加里屋大火”重建之際開發的,從經濟角度來看,在通往東北部的姬路街道和向西延伸的備前街道的交匯處建立了町屋區域。武士宅邸位於城堡西側以保衛掻上城,再往西還建造了堤壩與鹽田作為邊界。

在繪圖中被標記為“屋鋪構”的掻上城,是在熊見川帶來的沉積物形成的陸地上,巧妙地利用了自然地形建造的防御型城堡。除了周邊留出的一小部分外,設置了大量的小船入口。此外,根據《播州赤穗郡志》記載,配備了護城河、石牆、樓臺、柵欄和門,並在北側建造了一座兩層樓的黑色大門作為主要入口。而且,池田政綱還在城堡中建造了藩邸的大書院、玄關、大廳、看臺和倉庫,後來在輝興統治期間,曾建了金之間、多門、轉角樓和馬廄。可以說,在17世紀中葉已經形成了完整的城堡。

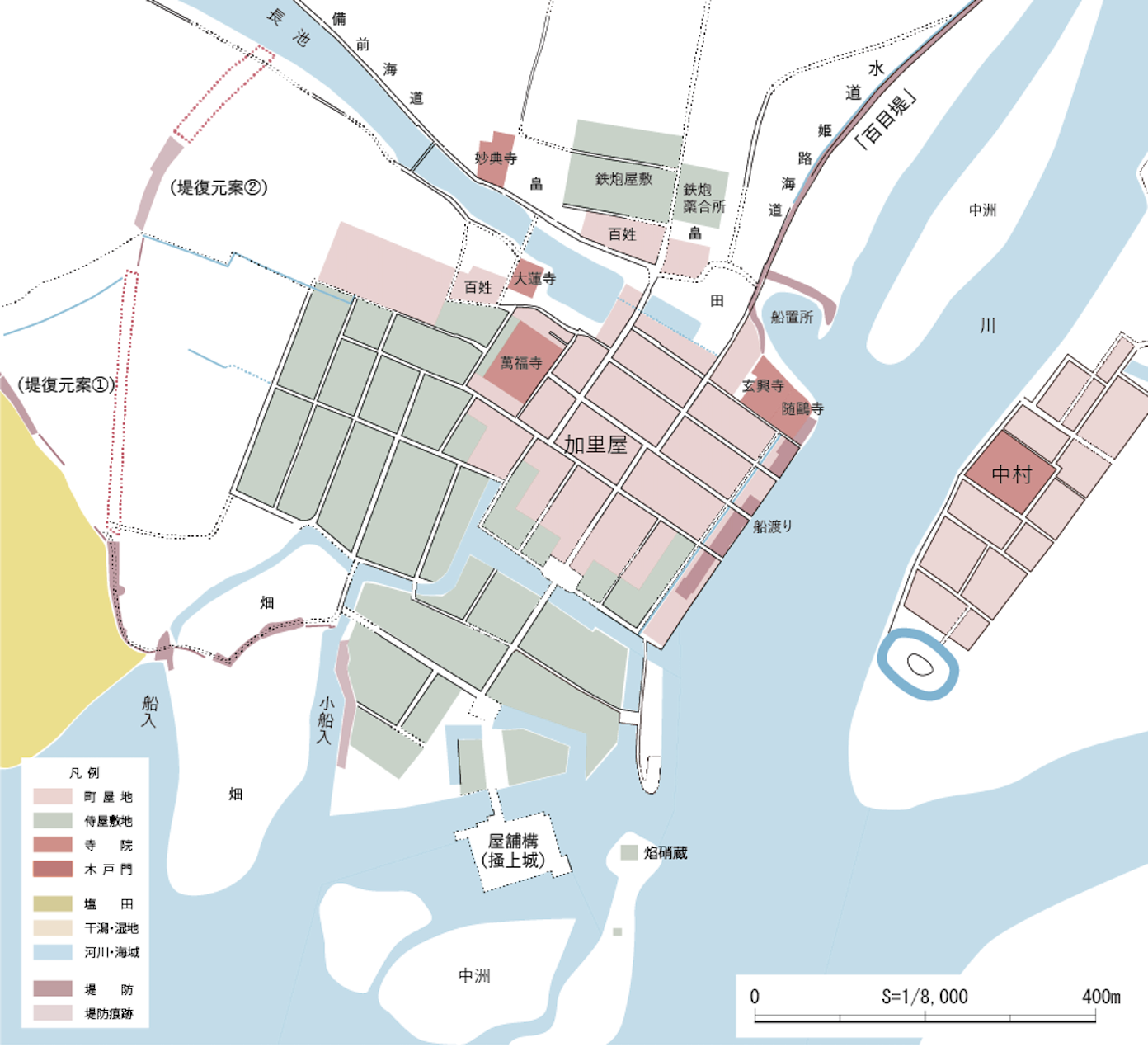

【池田時代的城下町修復圖】基於當前街道和同時代繪圖推出的修復案。

【池田時代的城下町修復圖】基於當前街道和同時代繪圖推出的修復案。

淺野家族的入封

然而,池田家族的統治看似順利,但由於藩主輝興的發狂舉動,最終以一個意想不到的結果結束。

根據《德川實記》記載,池田輝興在正保2年(1645年3月15日), “突然發瘋殺死了妻子(黑田長政的女兒),打傷了女兒,殺死了兩個女僕”。輝興被剝奪藩主頭銜,同年6月常陸國笠間藩主淺野長直緊急被任命為藩主。在笠間藩已經擁有城堡的淺野家族遷入赤穂的這件事,成為了建造赤穂城的契機。

- 注 1 田中真吾1981 “赤穗的自然環境”《赤穗市史》第1卷

赤穗城的建城

建造赤穗城

元和元年(1615年)制定的武家諸法中說,“諸國居城需要修繕者必須申報。特別是必須堅決制止建造新的城堡”。這意味著建造新城堡是不可能的。然而,自從淺野家族和德川家族聯姻之後,幕府的想法似乎發生了改變。幕府的冊書中寫到,赤穂是個好地方,由於現在的赤穂只有住宅,因此允許在此建造一座新城堡,而且離淺野家本家廣島很近。(《久嶽君御傳記》)

淺野長直立即著手為城堡選擇地點。起初,鹽屋荒神山的三重台成為候選,但後來改為在平地建城(《淺野長直公御行業條目》、花岳寺藏)。這可能是因為他們重視經濟性而不是軍事的緣故。

赤穂城的修建通常認為是在慶安元年(1648年)開始的,這一年正是幕府批准建城的同一年。實際上,石牆的石材開採始於入住次年的正保3年(1646年)。為了將武士住宅變成城堡領地,開始挖掘三之丸的外護城河。(《年々御侍屋敷其外色々御用定引覺》、花岳寺藏、抄自《赤穗市史》第五卷)。城堡的實際建造,已經在快速進行中。

此外,隨著池田家族的谷米產量從35,000石增加到53,500石家臣也隨之增加,因鼓勵武士住宅和町屋地的積極擴張和開發,赤穗當時的經濟非常繁榮。

慶安元年(1648年),幕府批准建造城堡後設定了建築地,並於次年開始施工。由於井正雪之亂引發的動亂,慶安4年(1651年)再次獲得建城堡的許可,同年在城堡的西側設定了一個挖土場,由此可見從本丸到二之丸似乎是依次填出來的。承應元年(1652年),開始騰退之後成為三之丸大手口區域的町屋。

【池田時代的城堡周邊(左)與赤穗城建設相關的填充範圍的推測(右)】左圖是池田時代的修復圖。右圖基於赤穗城的當前佈局推測出,如何從左圖中的區域填滿才能達到當前狀態。標有年號的部分是從《年々御侍屋敷其外色々御用定引覺》的記錄中識別出來的。新填充地集中在本丸到二之丸周邊,顯然是巧妙利用了舊地形開闢的領地。

【池田時代的城堡周邊(左)與赤穗城建設相關的填充範圍的推測(右)】左圖是池田時代的修復圖。右圖基於赤穗城的當前佈局推測出,如何從左圖中的區域填滿才能達到當前狀態。標有年號的部分是從《年々御侍屋敷其外色々御用定引覺》的記錄中識別出來的。新填充地集中在本丸到二之丸周邊,顯然是巧妙利用了舊地形開闢的領地。

就這樣,赤穗城于寬文元年(1661年)完工。本丸庭園和二之丸庭園等設施的建造有可能是在此之後進行的。但從《年々御侍屋敷其外色々御用定引覺》中的描述來看,町屋地的街區劃分似乎是在承応2年(1653年)左右完成,武士宅邸是在萬治元年(1658年)左右完成的。由此可以推測出,長直對這一區域的建設在赤穗城竣工時已經完成。 赤穗城建造了一座天守台,但並沒有建造傳統的“天守(閣)”。關於為什麼會這樣有多種說法,但據說這與寬文元年(1661年)被燒毀的京都新皇居建造花費了22,797余石、銀2,477余貫、金342兩,以及赤穗城設計師近藤正純在寬文2年(1662年)去世有關。 不久之後,在寬文12年(1672年),長直隱居後的次年,第二代藩主長友的“因家產缺乏,而放出諸多家臣”(素行會1934 《山鹿素行先生日記》寬文12年冬),這表明他當時陷入了經濟困境。

【赤穗城下繪圖(姬路市立城郭研究室藏)】

【赤穗城下繪圖(姬路市立城郭研究室藏)】