赤穂城前史

東大寺領・石塩生荘

「赤穂」の地名が初めて登場するのは天平19(747)年のことで、『大安寺流記(るき)資材帳』に「赤穂郡十町」と記されている(注1)。また当時の都であった平城宮跡でも「播磨国赤穂郡」と記された木簡が出土している。

このころの古記録からは天平勝宝5(753)年、大伴家の開発した赤穂郡坂越郷の墾田を秦大炬(おおい)が預かり、塩堤の構築を試みたが失敗したこと、同8(756)年に坂越郷の「堲生山(はぶやま)」30余町(35㌶)が東大寺に施入されたこと(注2)、さらに宝亀元(770)年には赤穂郡内に西大寺の塩木山(製塩燃料を採集する山)があったこと(注3)が判明しており、天平15(743)年制定の墾田永年私財法のもと大寺院の管理による製塩地として開発が始まったことがわかる。

承和9(842)年には東大寺の支配する「石塩生荘」と呼ばれる約50町(60㌶)の塩浜があったといい、貞観5(863)年には製塩燃料を採集するためと思われる「山六十町」(60㌶)の文言もあわせて見える(注4)。

ただし、かなり後の15世紀の兵庫北関への入港記録(『兵庫北関入舩納帳』)を見ても赤穂塩の流通記事は1件で、本格的に広域流通していた様子は見られない(注5)。古代から中世にかけては、製塩業が順調に拡大していったわけではないのであろう。

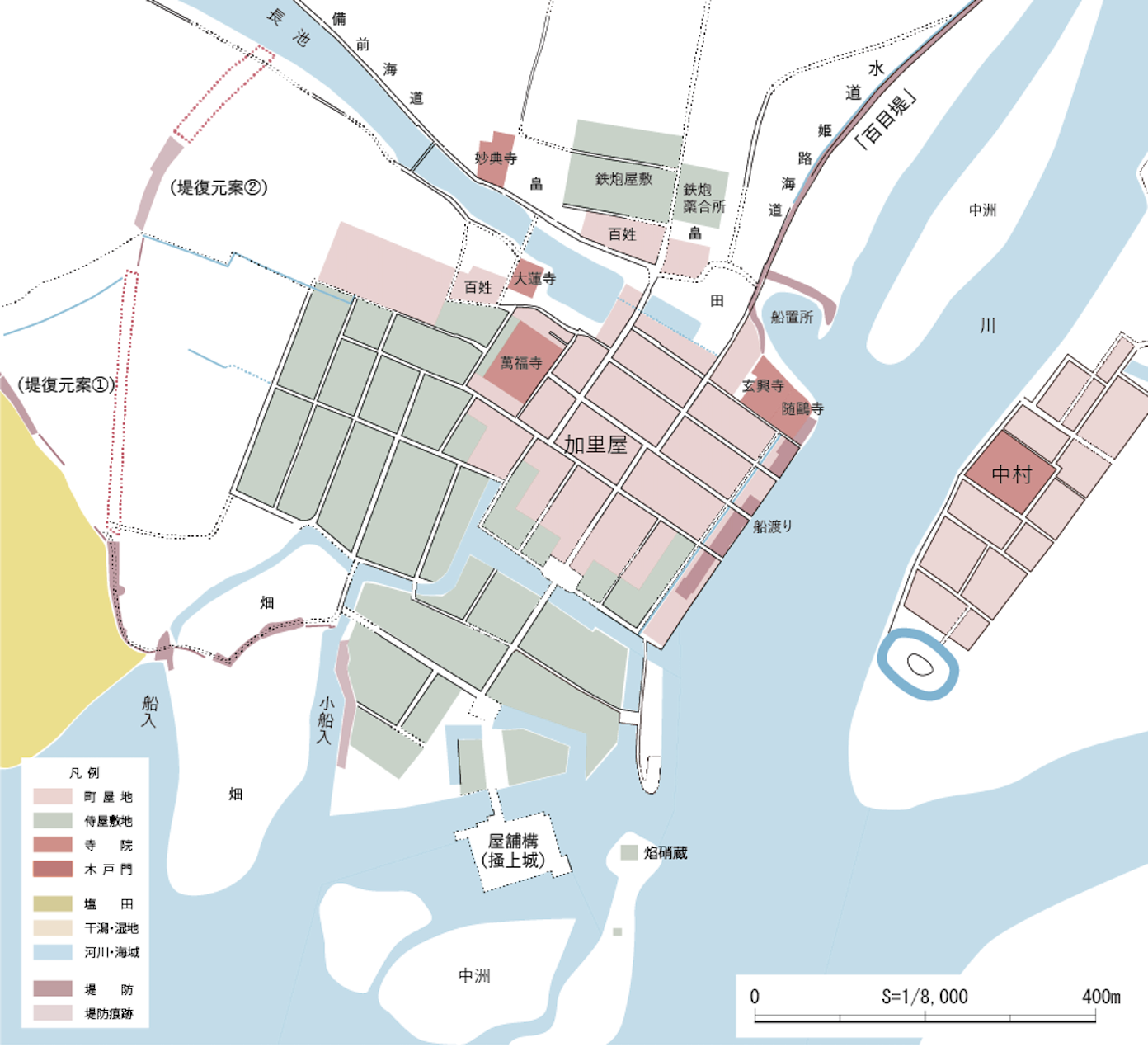

【古代の千種川下流域推定図】絵図、小字名、発掘調査成果などを加味して推定したもの。この時、赤穂城になる場所はいまだ水中であった。石塩生荘の範囲は「東 赤穂川 南 海 西 大依松原 北 百姓口分幷塩生山崎」と記録が残る。

【古代の千種川下流域推定図】絵図、小字名、発掘調査成果などを加味して推定したもの。この時、赤穂城になる場所はいまだ水中であった。石塩生荘の範囲は「東 赤穂川 南 海 西 大依松原 北 百姓口分幷塩生山崎」と記録が残る。

坂越郷赤穂庄

承平年間(931~938)に成立した『和名類聚抄』(二〇巻本、高山寺本、注6)によると、赤穂郡には坂越、八野、大原、筑磨、野磨、周勢、高田、飛鳥の8郷があったことが記されており、東大寺の荘園である石塩生荘は坂越郷に属していた。

当時の坂越郷は現在の坂越だけでなく加里屋(かりや)や塩屋・尾崎あたりまでも含んでいたが、仁平3(1153)年までにはこのうち東大寺領石塩生荘が「赤穂庄」と呼ばれるようになった(注4)。その具体的な領域は古文献から概ね推定できている(下図)が、そこから約1㎞西の堂山遺跡の発掘調査で、実際に同時期頃の塩田関連遺構が発見されている(注7)。この遺構は、満潮時に人力で海水を塩田に流し込み、そこで海水を濃縮した「鹹水(かんすい)」を採取し、煮詰めて塩を作り出す「汲潮浜式」と呼ばれる塩田であったと推定されている。

赤穂庄はその後、保元3(1158)年に京都の石清水八幡宮領になっていた記録が残るが、以後の記録はなく、詳細は不明なまま近世を迎えた。ちなみに赤穂庄近隣にあった坂越庄は、長暦元(1037)年に摂政領として記事が見え、その後も摂関家の所有する荘園となっていた。

このころの赤穂庄は人々が集住する村というよりも塩の生産地としての荘園であった。しかし製塩業の発達が人口の流入を生み出したことは間違いない。藤江熊陽が延享12(1727)年に著した『播州赤穂郡志』(注8)によると、北方の黒谷長尾山の下にはかつて「加庄」という村があり、塩浜を営むためさらに平野部に降りてきたことが加里屋(後の城下町)のはじまりとしている。

ただし中世の千種川流域についての記録はほぼ残されておらず、この地域の具体的な支配についてはわからないことが多い。正和2(1313)年に「坂越庄内浦分堤木津村」を矢野荘地頭職の寺田家が所有していたことがわかるのみである(注9)。

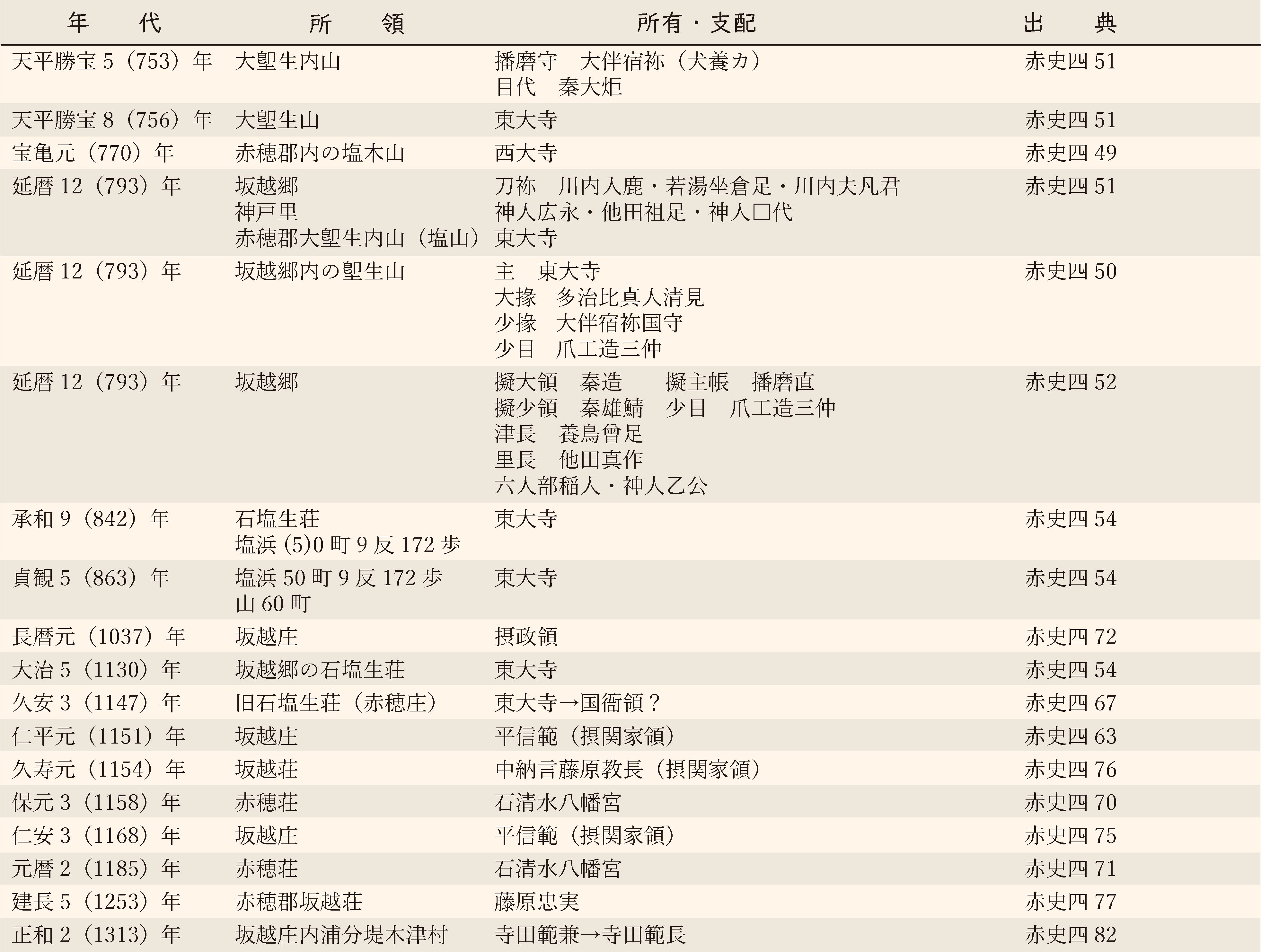

【千種川下流域における古代の支配者層】出典の「赤史」は赤穂市史、「四」は第四巻を指す。数字は文献番号。「一」は所領の移動を示す。

【千種川下流域における古代の支配者層】出典の「赤史」は赤穂市史、「四」は第四巻を指す。数字は文献番号。「一」は所領の移動を示す。

城下町のはじまり

『播州赤穂郡志』によれば享德年中(1452~1454)には赤松満祐の一族岡豊前守光景が東有年にあった大鷹ノ城をここに移したといい(光広との異説あり)、それを「仮屋村古城」又は「加里屋古城」と呼んでいる。この城は後の一町目と寺町、大川と横町によって画された7200坪(約24㌶)の面積であったという。この頃には北方山麓から人々が複数回移住していることから、15世紀頃には陸地化が進み、水運及び軍事の拠点として発達し始めたと考えられる。

15世紀の『兵庫北関入舩納帳』にも港名がみえる中庄(現在の中広)では延徳2(1490)年に東性寺(後の永應寺)が建立されたほか、天文元(1532)年までには大蓮寺が建立されている。また萬福寺は天正2(1574)年に那波大島(現在の相生市)から加里屋に移されており、人々の集住が始まったのであろう。天正10(1582)年には羽柴秀吉が備中進撃のため「新土手」を築かせている。この土手は後に拡張されて姫路街道となり、城下発展の基礎となった。

その後、生駒親正に続いて当地を支配した宇喜多秀家家臣の津浪法印が「城ヶ洲」に「役所」を構えたという。場所は赤穂城三之丸の近藤源八屋敷の地とされ、このころに行政の拠点が「仮屋村古城」から現在の城内に移された。慶長2(1597)年には城下町北辺に普門寺が建立、また長安寺が移築再建されるなどしており、このころには江戸時代の城下町につながる基礎的な機能ができていたといえるが、現在の町並みにつながる街路=「町割」は江戸時代になってからの元和年間に起きた「加里屋大火」からの復興整備を待たなければならなかった。

- 注1 『大安寺伽藍縁起并流記資材帳』(大安寺文書、46号資料)

- 注2 『播磨国赤穂郡坂越神戸両郷解』(石崎直矢所蔵文書)

- 注3 『造法華寺金堂所解案』(正倉院文書)

- 注4 『東大寺諸荘文書并絵図等目録』(百巻本東大寺文書)

- 注5 林屋辰三郎1981『兵庫北関入舩納帳』燈心文庫

- 注6 『和名類聚抄』(天理大学附属天理図書館蔵)

- 注7 兵庫県教育委員会1995『堂山遺跡』

- 注8 藤江熊陽1727『播州赤穂郡志』(『赤穂市史』第五巻翻刻所収)

- 注9 『右兵衛尉範兼所領譲状案』(東寺百合文書)

池田家支配の時代

池田家による支配

慶長5(1600)年、赤穂を含む播磨52万石を治めたのは姫路城を居城とした池田輝政であった。赤穂は西の備前国との境界にあたり、未だ情勢の不確かな時代にあって戦略的な要衝であった。そこで輝政は末弟の長政を配し、赤穂に城と城下町を築くことによって、播磨の防備体制を確立しようとした。

しかし慶長8(1603)年に備前28万石が輝政の二男忠継に与えられると、赤穂を治めていた長政は備前国下津井(現在の岡山県倉敷市下津井)に移され、赤穂は代官支配となった。

慶長18(1613)年に輝政が没すると領地すべてが長子の利隆に引き継がれず、赤穂は岡山藩池田忠継の所領となったが、元和元(1615)年に忠継が没したため忠継の弟、政綱に分与され、ここに再び赤穂藩(3万5000石)が成立した。

寛永8(1631)年の政綱没後は継嗣がなく、弟の輝興が平福(現在の兵庫県佐用郡佐用町平福)から入封した。

このように赤穂は、池田家の様々な事情により目まぐるしく支配者が変化した小都市であったが、そうしたなかでも城の拡充など積極的な開発が行われていた。塩田開発が順調に進められていたためだと考えられる。

塩田開発

当時の池田家は領内の塩田開発を積極的に行っており、すでに姫路や高砂は古式の入浜塩田が広がる一大生産地となっていた。 赤穂では、熊見川(現在の千種川)上流における「鉄穴(かんな)流し」(大量の土砂を川に流し、比重の差により砂鉄を効率的に採取する方法)に伴って河床が埋まり、洪水が頻発することによって大量の土砂が流入したと見られ、年間5~6mという異常な速度で干潟が拡大していたため(注1)、塩田干拓に最適な条件を有していた。当時の様子を伝える絵図「池田右京大輔政綱公御時代之絵図」には既に多くの「塩濱」が確認できる。

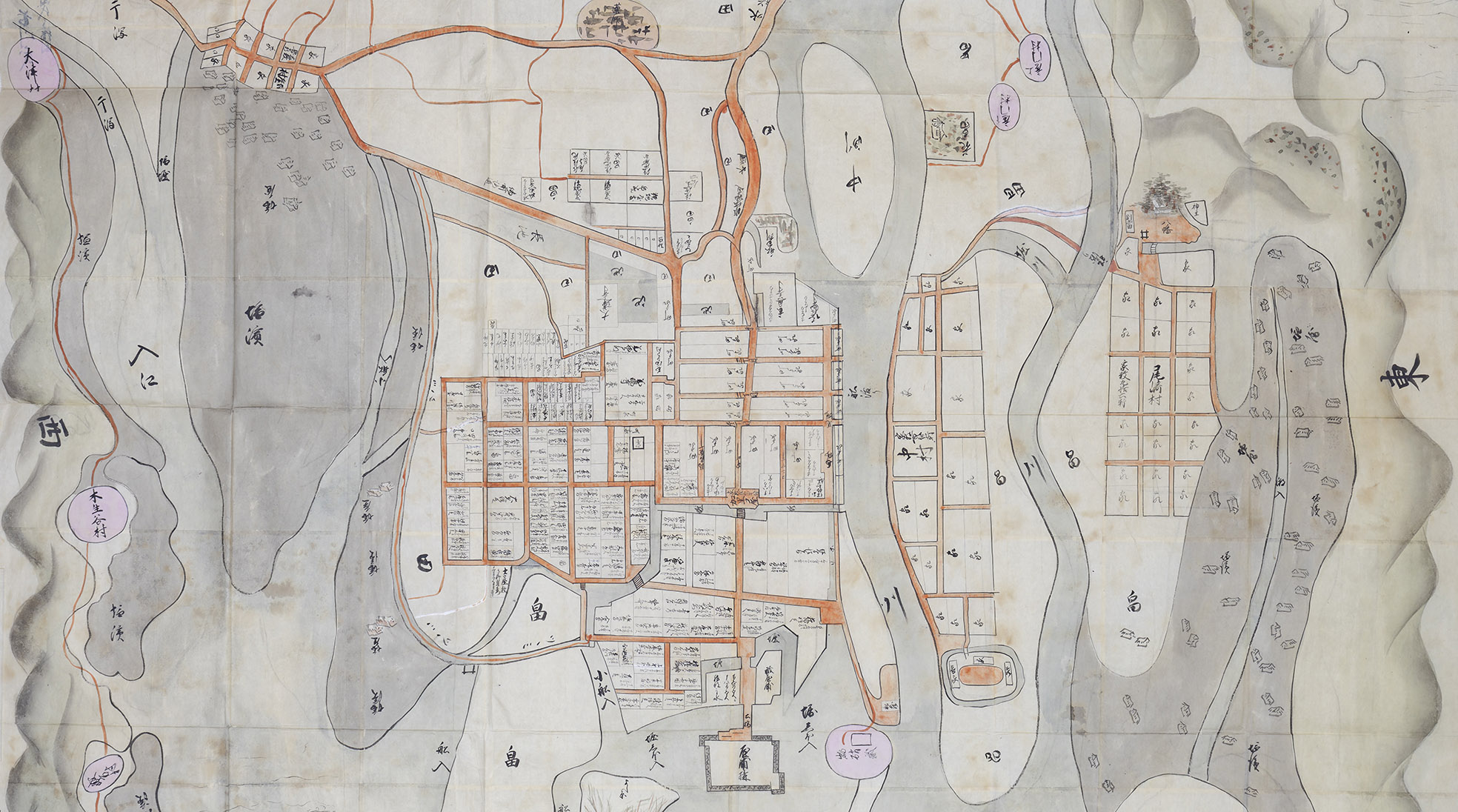

【池田右京大輔政綱公御時代之絵図】(前川良継氏蔵)「政綱公御時代」と題されているが、寛永17(1640)年に移転してきた妙典寺が描かれていることから、1630~40年頃の城下町の様子を伝える絵図と考えられる。中央下の「屋鋪構(掻上城)」と城下町が主題となり、その周囲の塩田(灰色)が描かれている。城の南の形成された干潟「中州」が畠に利用されていることもわかる。

【池田右京大輔政綱公御時代之絵図】(前川良継氏蔵)「政綱公御時代」と題されているが、寛永17(1640)年に移転してきた妙典寺が描かれていることから、1630~40年頃の城下町の様子を伝える絵図と考えられる。中央下の「屋鋪構(掻上城)」と城下町が主題となり、その周囲の塩田(灰色)が描かれている。城の南の形成された干潟「中州」が畠に利用されていることもわかる。

掻上(かきあげ)城

「池田右京大輔政綱公御時代之絵図」の海岸線付近には、長方形の石垣で囲まれた城郭「屋鋪構」が描かれている。藤江熊陽が享保2(1727)年に著した『播州赤穂郡志』に記された「一重ノ掻上城」である。

この城郭は慶長8(1603)年に赤穂代官となった垂水半左衛門勝重が築いたものである。垂水勝重は、千種川が土砂を運んでできた陸地に新城と城下町を整備するため、熊見川の上流約7㎞地点に水路トンネルである「切山隧道」を掘削して取水し、赤穂水道を整備した。そして備前街道と姫路街道に接続する城下町と、その南方に海城たる「掻上城」を築いた。

城下町は、元和年間に起きた「加里屋大火」からの復興を機会に整備され、経済的な見地から、北東方向につながる姫路街道と西方向に延びる備前街道の交点に町家地を設けた。侍屋敷はその西側に掻上城を防備するように配置し、さらに西側には堤を設けて塩田との境界とした。

絵図に「屋鋪構」と記された掻上城は、熊見川が運び込んだ土砂によって陸地化した部分を周囲に一部残しつつ小船入を多数設けることによって、自然地形を巧みに活かした防備の構えとしている。また『播州赤穂郡志』によると堀、石垣、櫓、塀、門を備え、北向きには二階造りの黒門を建てて大手口としたという。さらに池田政綱は城内にあった藩邸の大書院、玄関、広間、敷台、土蔵を設え、その後の輝興の代には金の間、多門、隅櫓、馬屋を整備したというから、17世紀中頃までには本格的な城郭としての歩みを始めたといえる。

【池田時代の城下町の復元図】現在の街路や同時代の絵図(上部の絵図)等をもとにした復元案。

【池田時代の城下町の復元図】現在の街路や同時代の絵図(上部の絵図)等をもとにした復元案。

浅野家の入封

しかし順調に見えた池田家の治世は藩主輝興の乱心による改易という思わぬ結果で終わった。

『徳川実記』によると、池田輝興は正保2(1645)年3月15日、「忽に発狂し妻(黒田筑前守長政が女)を切殺し、をのが女に手負せ、侍女両人をも切て捨た」という。輝興は改易となり、急遽、同年6月に常陸国笠間藩主、浅野長直が入封することとなった。笠間藩では「城持ち」であった浅野家が赤穂に入封したことにより、赤穂城築城の契機が生まれたのである。

- 注1 田中真吾1981「赤穂の自然環境」『赤穂市史』第一巻

赤穂城の築城

赤穂城築城

元和元(1615)年に制定された武家諸法度には「諸国ノ居城、修補ナスト雖、必ス言上スヘシ。況ンヤ新儀ノ構営堅ク停止セシムル事」とあり新規築城は不可能なはずであった。しかし浅野家と徳川家は姻戚関係にあったこともあり、幕府の考え方も変えさせたようだ。入封を指示する幕府からの書状には、赤穂は土地柄がよいこと、現在の赤穂には屋敷構しかないので新城を築城してよいこと、本家の広島浅野家に程近いことなどが記されている(『久岳君御伝記』)。

浅野長直はすぐに築城場所の選定に取り組んだ。当初は塩屋荒神山の三重台が候補となったようだが、平地に変更したという(『浅野長直公御行業条目』、花岳寺蔵)。軍事性よりも経済性を重視したためであろう。

赤穂城の築城開始は一般的に慶安元(1648)年といわれるが、これは幕府の許可年であって、実際には入封翌年の正保3(1646)年に石垣の材料となる石材採掘を開始、侍屋敷地を城地とするため三之丸外堀を掘削し始めている(『年々御侍屋敷其外色々御用定引覚』、花岳寺蔵、『赤穂市史』第五巻翻刻)。実質的な築城は、すでに急ピッチで行われていたのである。

また池田家3万5000石から5万3500石への石高増加に伴う家臣団の増加は、侍屋敷や町家地の積極的な拡大整備を促したため、当時の赤穂は経済的に活況を呈したことであろう。

慶安元(1648)年、幕府からの築城許可が下りると普請場を設定、翌年から造成工事が始まった。由井正雪の乱による世情不安から慶安4(1651)年に再度築城許可を得ることはあったが、同年に城の西方に土取場を設定しているので、本丸から二之丸を順次埋め立てていったと思われる。承応元(1652)年には三之丸大手口となる区域の町家立ち退きが行われた。

【池田時代の城郭周辺(左)と赤穂城築城に伴う埋め立て範囲の想定(右)】左図は、池田時代の復元図。右図は、現在の赤穂城の縄張を参考に、左図からどう埋め立てれば現状になるのかを想定したもの。年号が書かれた項目は、『年々御侍屋敷其外色々御用定引覚』の記載で場所の特定ができたもの。新たな埋め立て部分は本丸から二之丸周辺に集中しており、旧地形を巧みに活かして縄張がつくことがわかる。

【池田時代の城郭周辺(左)と赤穂城築城に伴う埋め立て範囲の想定(右)】左図は、池田時代の復元図。右図は、現在の赤穂城の縄張を参考に、左図からどう埋め立てれば現状になるのかを想定したもの。年号が書かれた項目は、『年々御侍屋敷其外色々御用定引覚』の記載で場所の特定ができたもの。新たな埋め立て部分は本丸から二之丸周辺に集中しており、旧地形を巧みに活かして縄張がつくことがわかる。

赤穂城はこうして寛文元(1661)年に完成した。本丸庭園や二之丸庭園といった施設の整備はその後に行われた可能性もあるが『年々御侍屋敷其外色々御用定引覚』の記載から町家地の町割整備は承応2(1653)年頃、侍屋敷の整備も万治元(1658)年頃には概ね完了したとみられるので、赤穂城の完成時点で、長直による一帯の整備工事は完了したとみてよい。

赤穂城には天守台が築かれたが、いわゆる「天守(閣)」は建てられなかった。その理由は諸説あるが、寛文元(1661)年に焼失した京都内裏(皇居)の新造営のため米2万2797石余、銀2477貫余、金342両を支出したこと、赤穂城を設計した近藤正純が寛文2(1662)年に死去したことなどが関係するとみられている。

少し後になるが、長直の隠居翌年の寛文12(1672)年には、二代藩主藩主長友が「家産に乏しきの事ありて多く家臣を放つ」(素行会1934『山鹿素行先生日記』寛文十二年の条)とあり、経済的に苦しかったことがうかがえる。

【赤穂城下絵図】(姫路市立城郭研究室蔵)赤穂城築城後の寛文元(1661)年~8(1669)年ころの赤穂城下町周辺を描いたものと推定される。左上に「塩濱」、右下に「新塩濱」と記されており、当時の塩田開発の広がりがわかる。

【赤穂城下絵図】(姫路市立城郭研究室蔵)赤穂城築城後の寛文元(1661)年~8(1669)年ころの赤穂城下町周辺を描いたものと推定される。左上に「塩濱」、右下に「新塩濱」と記されており、当時の塩田開発の広がりがわかる。