赤穂事件のストーリー

天下泰平の元禄の世、赤穂藩主の浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)は勅使御馳走役を拝命し、高家(こうけ)筆頭の吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしひさ)に教えを請う立場にありました。しかし元禄14(1701)年3月14日、江戸城本丸御殿松之大廊下で浅野が吉良に「この間の遺恨覚えたるか」と声をかけて斬りつけ、逃げる上野介の背中に一太刀をあびせました。

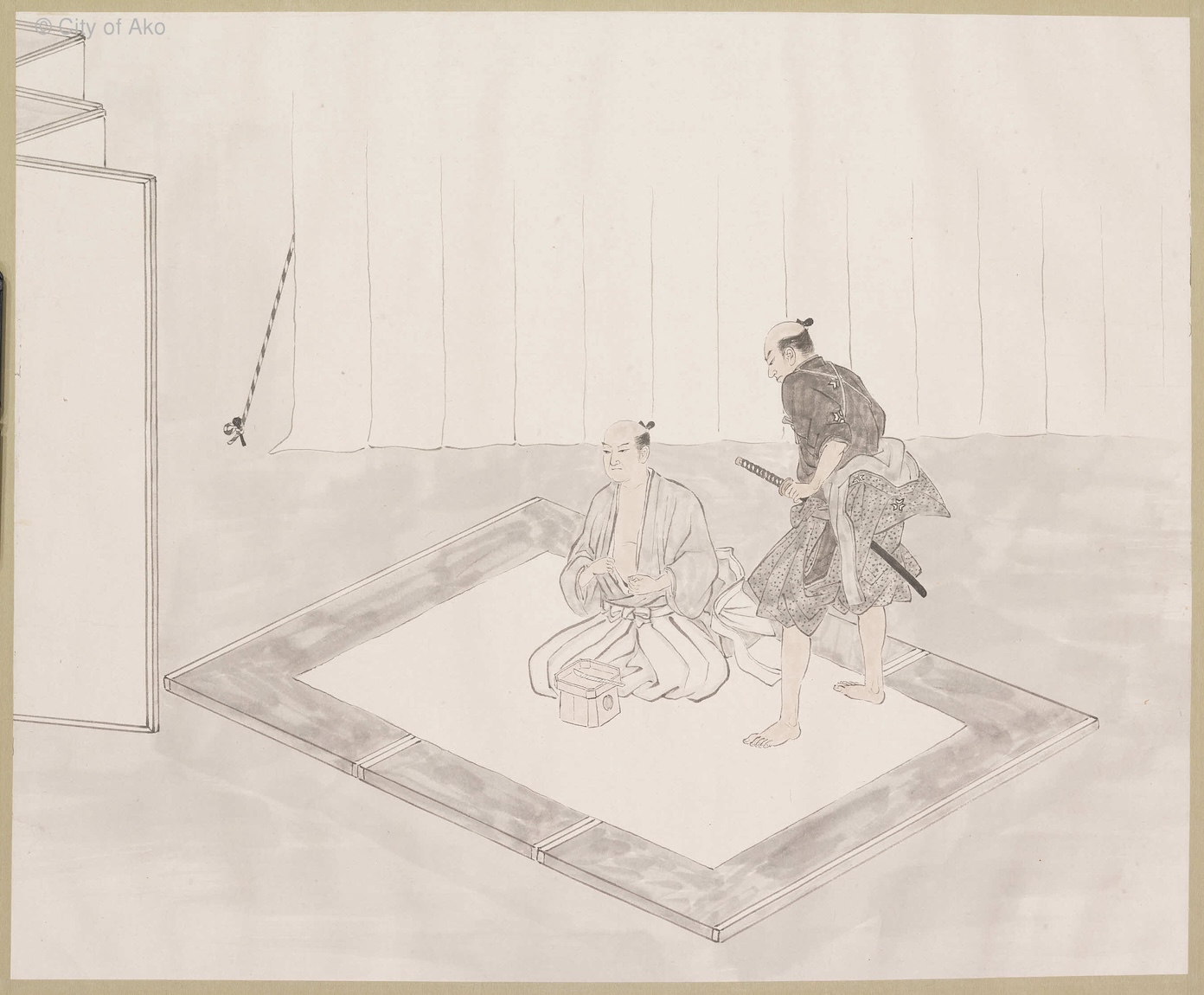

この時代、武士が武士に遺恨をもって斬りつければ喧嘩と捉えられていましたが、吉良は無抵抗であったことから、浅野は即日切腹のうえ赤穂藩はお取潰し、吉良はお咎め無しという「片手落ち」の裁定がおりました。

江戸から早駕籠などで凶報を受け取った家老の大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)は、浅野家再興のため幕府に抵抗せず開城を決めるとともに、抗議する者達から神文血判を取り、家臣の心を一つにまとめました。

しかし同年7月に長矩の実弟、浅野大学の広島藩差し置きが決まり浅野家再興の望みが断たれると、京都円山の会議で仇討ちを決定します。大石は「仇討ちをあきらめた」と旧藩士に連判状を返し、それに抗議した者だけに真意を伝えるという方法で覚悟を見定めたといいます。

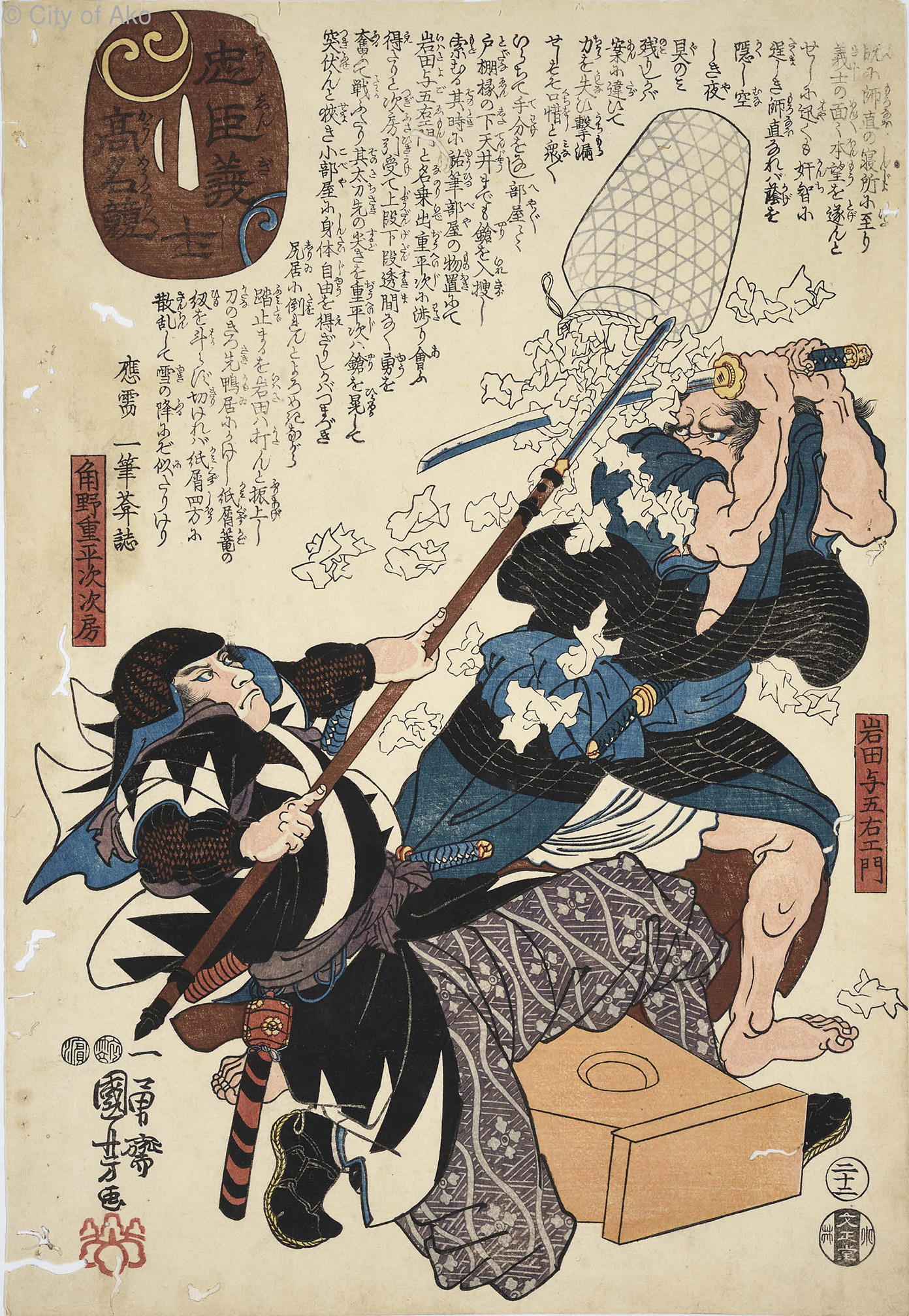

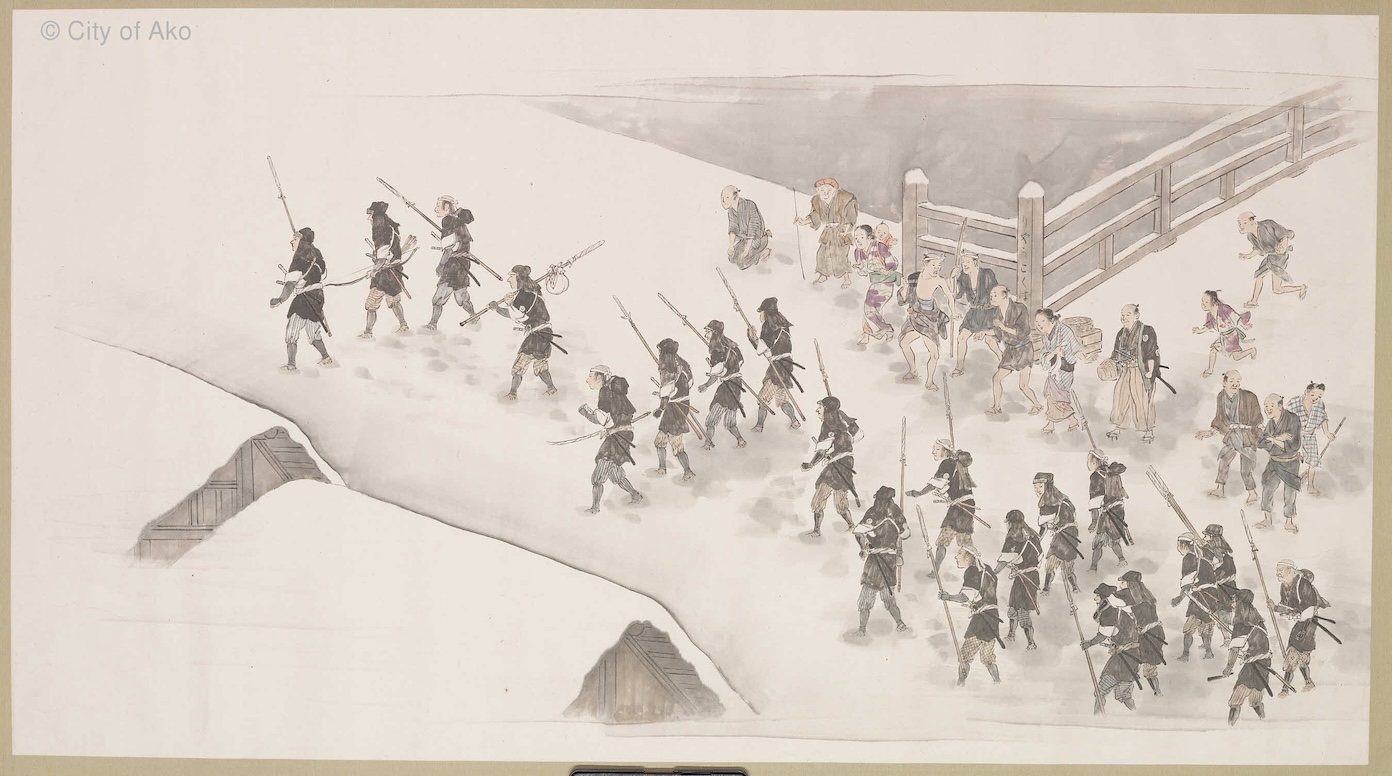

元禄15(1702)年12月14日深夜、大石ら47名は江戸の吉良邸に討入って上野介を討取り、 泉岳寺の亡君墓所へ首級を捧げて幕府に自首し、幕命により切腹して生涯を終えました。一方、吉良家は知行地を召し上げられる結果となりました。

赤穂事件と忠臣蔵

彼らは、幕府が自ら破った喧嘩両成敗を成し遂げるとともに、亡き主君の遺志を継いで仇を打ちました。また宝永7(1710)年には浅野大学も赦されて御家再興がかないました。 この出来事は広く民衆の心を捉え、寛延元(1748)年に人形浄瑠璃・歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」が完成しました。この作品は幕府の取締まりを逃れるため太平記の世界に置き換えて作られて人気作となり、以後これらの作品は「忠臣蔵」と呼ばれました。

「赤穂義士」が今も語り継がれているのは、当時の人々が称賛、共感したことの証であり、「忠臣蔵文化」もしくは精神として人々の心の基層になったためでしょう。

赤穂城は、彼ら赤穂義士を生み出した城として知られています。