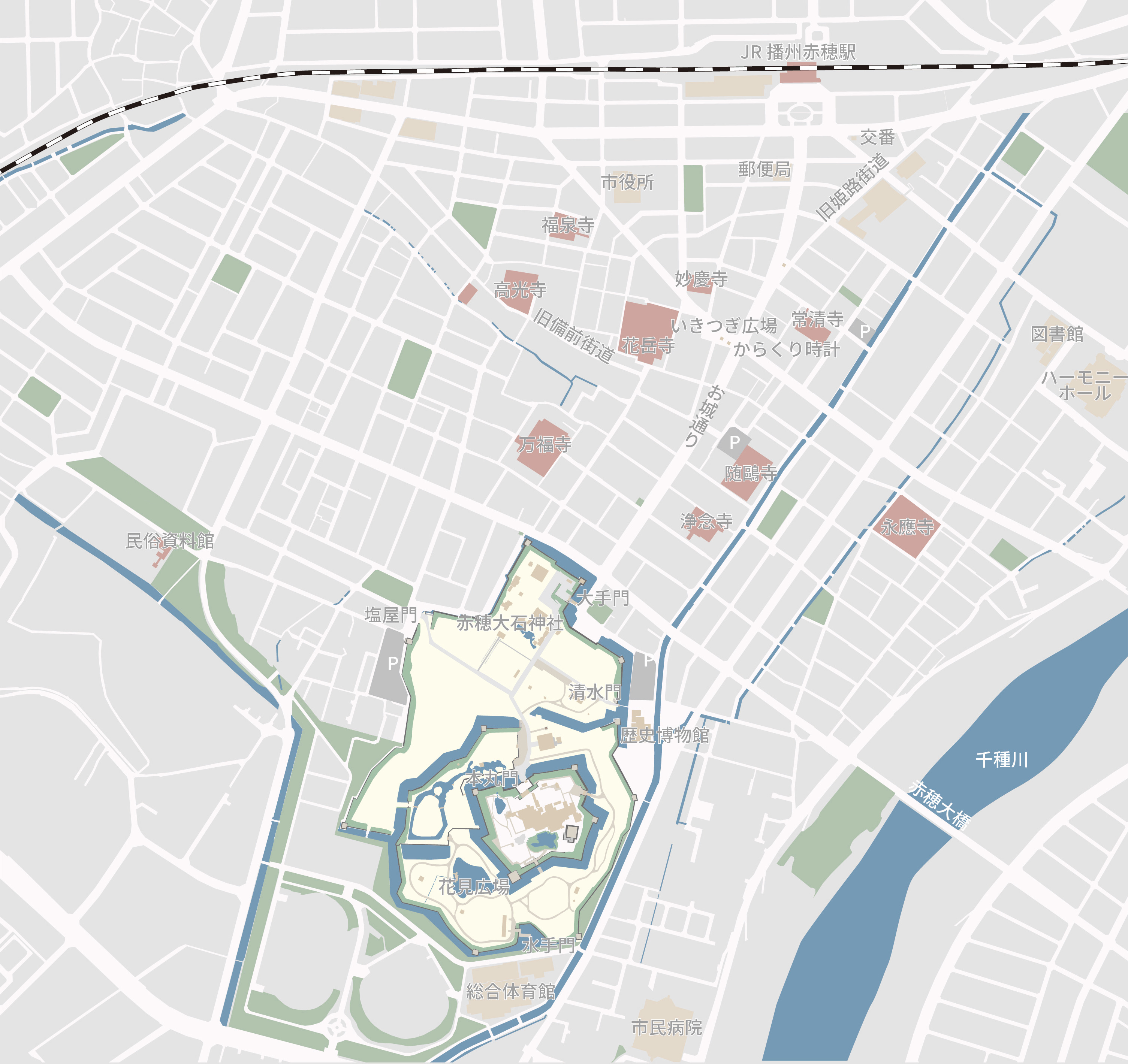

赤穂城を楽しむ 基礎編

はじめての赤穂城ガイドはこちらから。赤穂城は寛文元(1661)年に完成した海岸平城で、甲州流軍学を基づいた「折れ」を多用した複雑な石垣が特徴です。江戸期の建造物の多くは残されていませんが、発掘調査の成果を活かした整備が行われているほか、赤穂義士ゆかりの史跡が残されています。

はじめての赤穂城ガイドはこちらから。赤穂城は寛文元(1661)年に完成した海岸平城で、甲州流軍学を基づいた「折れ」を多用した複雑な石垣が特徴です。江戸期の建造物の多くは残されていませんが、発掘調査の成果を活かした整備が行われているほか、赤穂義士ゆかりの史跡が残されています。

花岳寺(義士墓所)

正保2(1645)年建立の浅野家の菩提寺。歴代藩主となる永井家、森家の菩提寺でもある。境内には浅野・森家墓碑、赤穂義士墓碑、義士宝物館などがある。

Google Mapで場所を確認三之丸大手門

昭和30(1955)年、大手隅櫓とともに再建された。本来はもう一つ櫓門が建てられており、枡形を形成していた。

Google Mapで場所を確認赤穂大石神社

大正元(1912)年に建てられた、赤穂義士を祀る神社。境内には義士宝物殿などがあり、義士ゆかりの品々や森家伝来の宝物を見学することができる。

Google Mapで場所を確認赤穂市立歴史博物館

赤穂の城と城下町、赤穂義士、赤穂の塩、旧赤穂上水道の4テーマを主題とした博物館。赤穂城の東に隣接していた米蔵跡を模して建てられている。

Google Mapで場所を確認本丸門

赤穂藩主御殿に入る表門。2つの門により枡形を作り、周辺の石垣は幾重にも折られていて重厚な守りを誇る。

Google Mapで場所を確認天守台

赤穂城には天守は建てられず、天守台のみが築かれた。高さ約9.5mで赤穂城で最も高い石垣であり、かつては城の東西に広がる塩田を望むことができただろう。

Google Mapで場所を確認本丸大池泉

発掘調査によって極めて良好な状態で見つかった東西38m、南北26mの大規模な池泉。護岸をはじめ池底の割石、瓦などがそのままの状態で確認されたため、遺構を活かして整備された。現在は浅野家、森家の変遷がわかるように整備されている。かつては豊富な水量を誇る旧赤穂上水道によって賄われていた。

Google Mapで場所を確認二之丸庭園

二之丸の四分の一を占める国名勝の大名庭園であり、発掘調査をもとに整備された。流れを楽しむ上流部と、舟遊びができる下流部に分かれている。

Google Mapで場所を確認